三甲

三甲

高剂量伏美替尼治疗肺腺癌晚期EGFR突变脑转移初治患者的临床研究案例

世界卫生组织国际癌症研究署发布的2020年全球最新癌症负担数据显示:中国新发癌症病例约457万,肺癌仍然是中国最常见的恶性肿瘤,当年新发肺癌患者约81.56万人;2020年约有300万中国人因癌症而死亡,肺癌是其中最常见的死因,导致约71.47万人死亡,占总死亡人数23.8%。非小细胞肺癌(NSCLC)占到全部肺癌病例的 80%到 85%左右。表皮生长因子受体(EGFR)突变是NSCLC中常见的驱动基因,约半数中国NSCLC患者存在此类突变。

中枢神经系统(CNS)转移在非小细胞肺癌,尤其是EGFR突变阳性患者的疾病发展过程中发生率较高,中国一项回顾性研究显示26.0%的患者在初诊时即发现存在脑转移,脑转移严重影响患者生活质量且与不良预后息息相关。

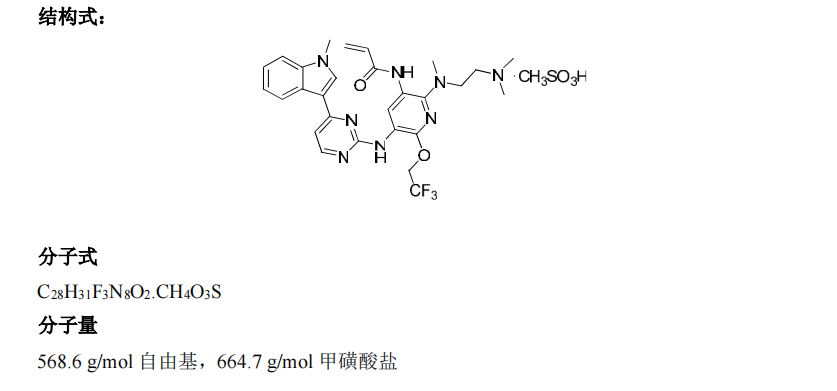

伏美替尼是一种创新型三代EGFR-TKI。伏美替尼在EGFR外显子20 T790M点突变(T790M)突变阳性的晚期患者中展现出良好的抑瘤活性及易于管理的安全特性,已在2020年3月获得NMPA的审批上市。在临床前试验中,伏美替尼及其主要人体内主要活性代谢物AST5902均可透过血脑屏障,显示了潜在的疗效优势。伏美替尼在EGFR T790M突变阳性的晚期NSCLC患者中进行的I-II期剂量扩展研究提示,相较于常规剂量组,160mg组CNS ORR更高(84.6%),CNS PFS更长(19.3月);且160mg组的3级及以上不良事件及不良反应均未见增多,因不良事件导致停药、减量或中断治疗的比例未见升高。基于伏美替尼在CNS转移NSCLC患者中的初步疗效和安全性特征,我们推测高剂量伏美替尼可能在一线治疗中为CNS转移患者带来更多获益。

目前我科正在开展一项评价 “高剂量伏美替尼一线治疗中枢神经系统(CNS)转移表皮生长因子受体(EGFR)突变阳性晚期非小细胞肺癌(NSCLC)患者的单臂、多中心临床研究”,该疗法是口服双倍伏美替尼160mg对原发病灶及脑部病灶进行控制。根据目前已完成的非临床研究结果显示,伏美替尼 体现出较好的抑瘤活性和良好的安全性。此研究已获得湖南省肿瘤医院伦理委员会的临床批件(批件号:KY2021121),并经我院科研部批准,在我院开展临床研究,现面向社会招募受试者。

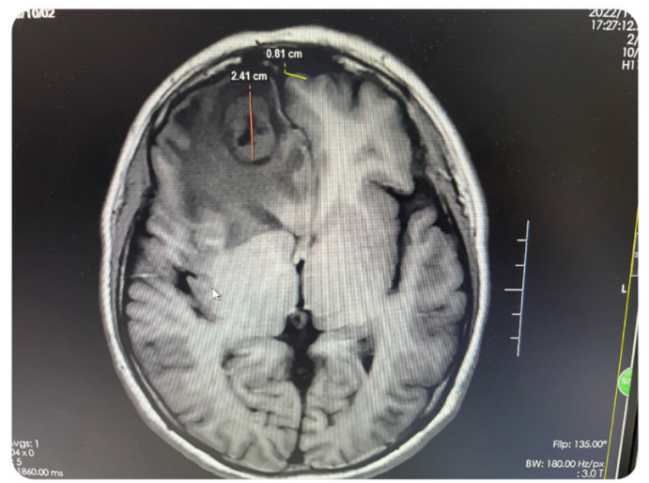

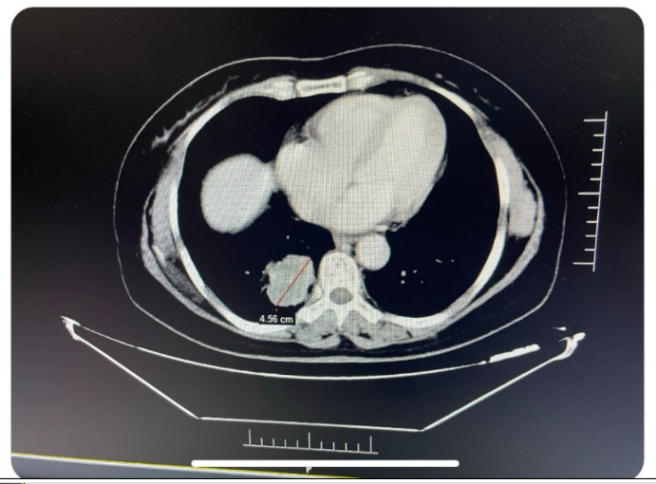

案例分享:一位晚期肺腺癌患者,EGFR 19del突变,脑转移初治患者,既往未经过治疗,接受研究药物高剂量伏美替尼药物治疗后第6周、12周、18周复查CT示右下肺病灶明显缩小。

治疗前(脑转移2.41cm、右下肺4.56cm)

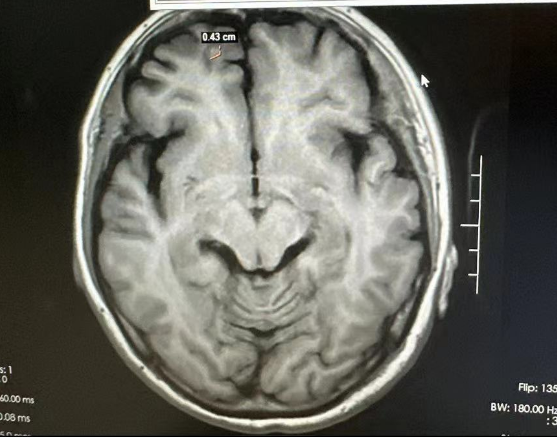

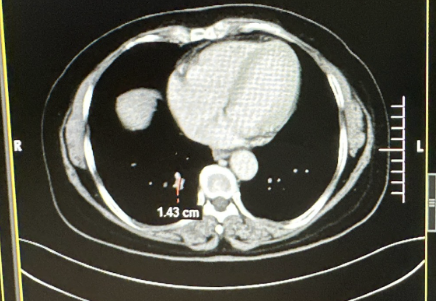

治疗18周后(脑转移0.43cm、右下肺1.43cm)

患者治疗后前后CT对比图

二.主要招募条件(1)纳入标准:

1. 年龄要求为≥18岁;

2. 研究者判断预期生存期≥12周;

3. 所有受试者必须是经组织学或细胞学确诊的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者;

4.目标人群为经组织学或细胞学确诊的晚期非小细胞肺癌 [美国癌症联合委员会 (AJCC) 第8版TNM分期为IV期];

5.有三级甲等医院出具或认定的组织学或细胞学报告证实为存在EGFR外显子19缺失突变(19DEL)或外显子21 L858R点突变(L858R),以上突变可单独存在或共同存在;

6.经研究者确认,根据实体瘤疗效评价标准(RECIST 1.1),受试者至少有一处既往未经过照射,也没有在筛选期接受过组织活检,可准确测量的CNS转移病灶;

7. 必须提供满足中心实验室检测要求的肿瘤组织样本,新鲜组织样本及脑脊液

(2) 排除标准:

1.存在小细胞肺癌成分;

2.已知对于伏美替尼的有活性或无活性辅料或有试验药物类似结构或类别的药物的超敏反应史;

3.有确证的EGFR 外显子20插入突变;

4.研究药物治疗开始时,既往抗肿瘤治疗相关的毒性未恢复至≤常见不良事件通用术语标准(CTCAE)1级,脱发或者化疗引起的≤CTCAE 2级外周神经毒性除外;

5.存在脊髓压迫或有症状的CNS转移;无症状、病情稳定、研究治疗开始前不需要使用类固醇药物治疗满14天及以上者除外,接受过脑转移局部放疗的患者,需在放疗结束后,脑转移症状稳定14天及以上才能入组;

6.研究给药前 6 个月内发生过动/静脉血栓事件,如心脑血管意外 (包括暂时性缺血性发作)、深静脉血栓及肺栓塞等;

(3)患者权益保障如果您参加此研究,研究期间的相关检查检验药物费用将由申办方承担。如有意向可随时与我们取得联系,或线下咨询门诊,联系方式附后。

湖南省肿瘤医院张永昌医生门诊:

抗肿瘤新药咨询门诊 周一 8:30-11:30 15号楼2楼

肺胃肠内科门诊 周四 8:00-11:30 门诊大楼2楼 二区9诊室

本文是张永昌版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论