三甲

三甲

椎基底夹层动脉瘤典型影像特征的识别:

不同序列的高分辨率磁共振的差异性

上海复旦大学附属华山医院神经外科200040陈功 亚生江

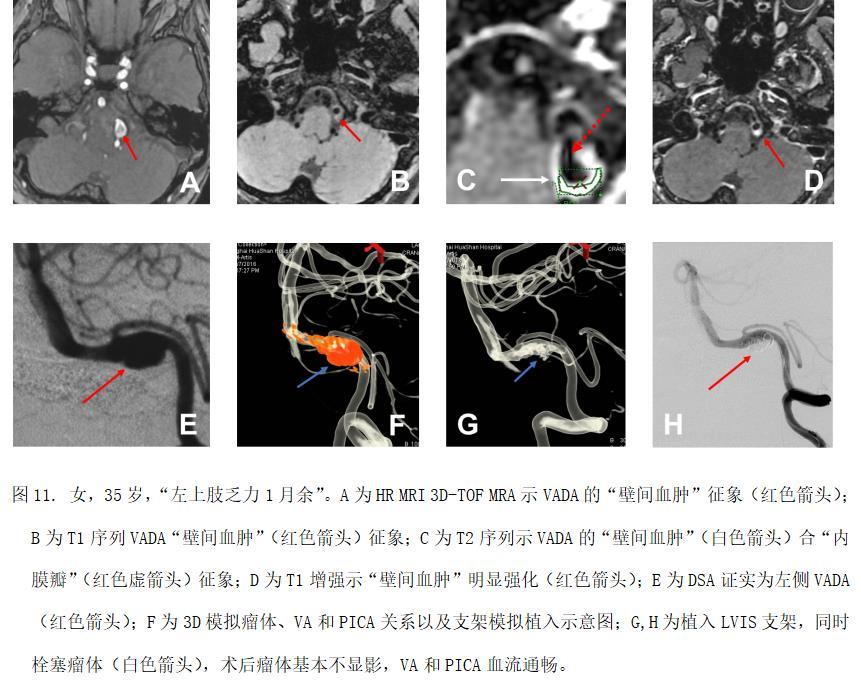

目的:高分辨率磁共振(HR-MRI)已比较广泛地应用于动脉瘤的诊断及指导其治疗方案,近几年也开始应用于椎基底动脉夹层动脉瘤(VBADA),主要是对VBADA的典型特征(内膜瓣、双腔征和壁间血肿)进行诊断。本中心的初步经验发现:不同序列的HR-MRI,对上述典型特征的识别度有较明显的差异。

方法:14例非出血型VBADA患者:男性7例,女性7例,平均年龄为54.4±6.9岁;均经MRI检查,由DSA确诊,再结合3D-DSA的血管内成像技术显示VBADA的典型特征(双腔征和内膜瓣)。经3.0T 磁共振仪(GE公司,MR750型)完成不同的序列:三维时间飞跃( 3D-TOF MRA)、T1WI、T2WI和T1增强等;过程:先予3D-TOF MRA进行颅内血管大范围扫描,确定VBADA靶血管位置,再行T1W、T2W横轴位扫描,T1W加予反转恢复序列获取“黑血”图像,最后予钆喷酸葡胺对比剂T1增强扫描。统计不同序列对内膜瓣、双腔征和壁间血肿的识别数,并与DSA结果进行比较。

结果:DSA显示:9例(64.3%)表现为“双腔征”,8例(57.1%)观察到“内膜瓣”。

HR-MRI:“壁间血肿”:3D-TOF MRA序列最容易识别(85.7%),其次是T1W(78.6%)和T1增强(71.4%),而T2W上最难识别(50.0%,P<0.05);“双腔征”与“内膜瓣”结果相似:T1增强和T2W序列最易识别(57.1%,50.0%;识别率与DSA相似),其次是T1W(28.6%,28.6%;P<0.05),3D-TOF MRA最不易识别(23.1%,21.4%;P<0.01)。

结论:HR-MRI的T1增强和T2W序列更易识别“双腔征”和“内膜瓣”,结合“壁间血肿”特征(DSA不能显示),如此,可视化、高识别率的HR-MRI更利于VBADA的诊断;对于起治疗指导意义的“壁间血肿”和“瘤壁强化”,3D-TOF MRA、T1W和T1增强序列则识别率更高。

本研究没有涉及出血型VBADA,究其原因是HR-MRI的扫描时间较长,而治疗前的出血患者多数难以配合;今后需进行出血患者的研究,并与非出血患者进行比较。另外,各个序列的HR-MRI需专业人员较长时间的后处理和分析,这也是临床难以获得高质量的HR-MRI影像的原因,今后5.0

本文是陈功版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论