嗓音专家韩丽艳老师讲歌唱

中央音乐学院嗓音研究中心主任、主任医师、硕士研究生导师韩丽艳老师受邀来到河南郑州,为参加中央音乐学院声乐(中级)教师专业水平认证的老师讲课。我有幸参加了这次学习,并把韩老师所讲内容认真做笔记,与广大声乐爱好者分享,共同学习。

一、什么是嗓音

从人的发声器官或发声系统里产生出来的声音

它分为带语言的声音(话声和唱声)和不带有语言的声音(咳嗽声、哭声、笑声等)

科学用嗓的原则

1、协同原则:该用的肌肉用,不该用的肌肉不用

2、平衡原则:哪过力减少之,哪不足增加之

3、节省原则:以最小的力发出最大的音响效果发声的动力是呼吸,无气则无声,气是声之本

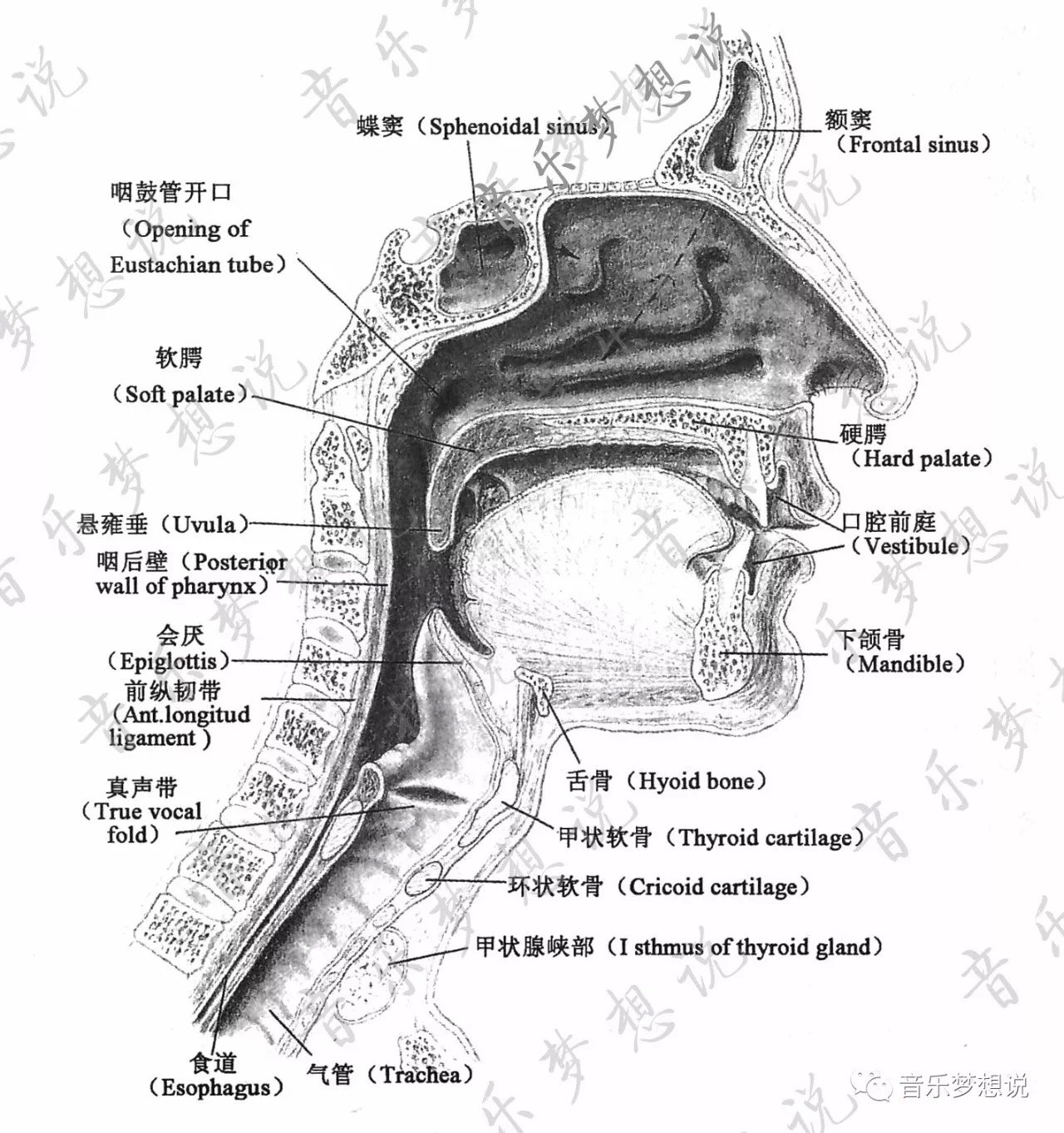

二、参与用嗓发声的器官

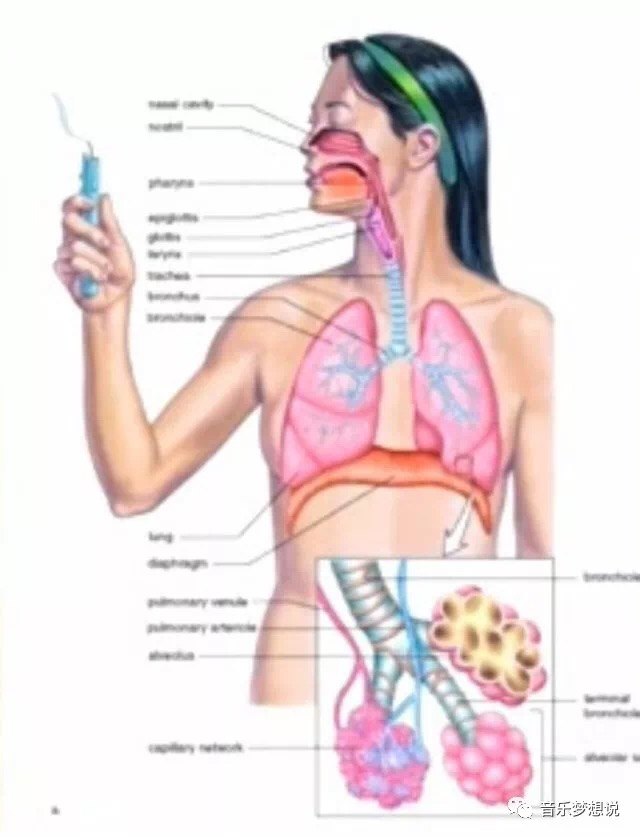

(一)呼吸器官的组成

1、呼吸道

2、肺

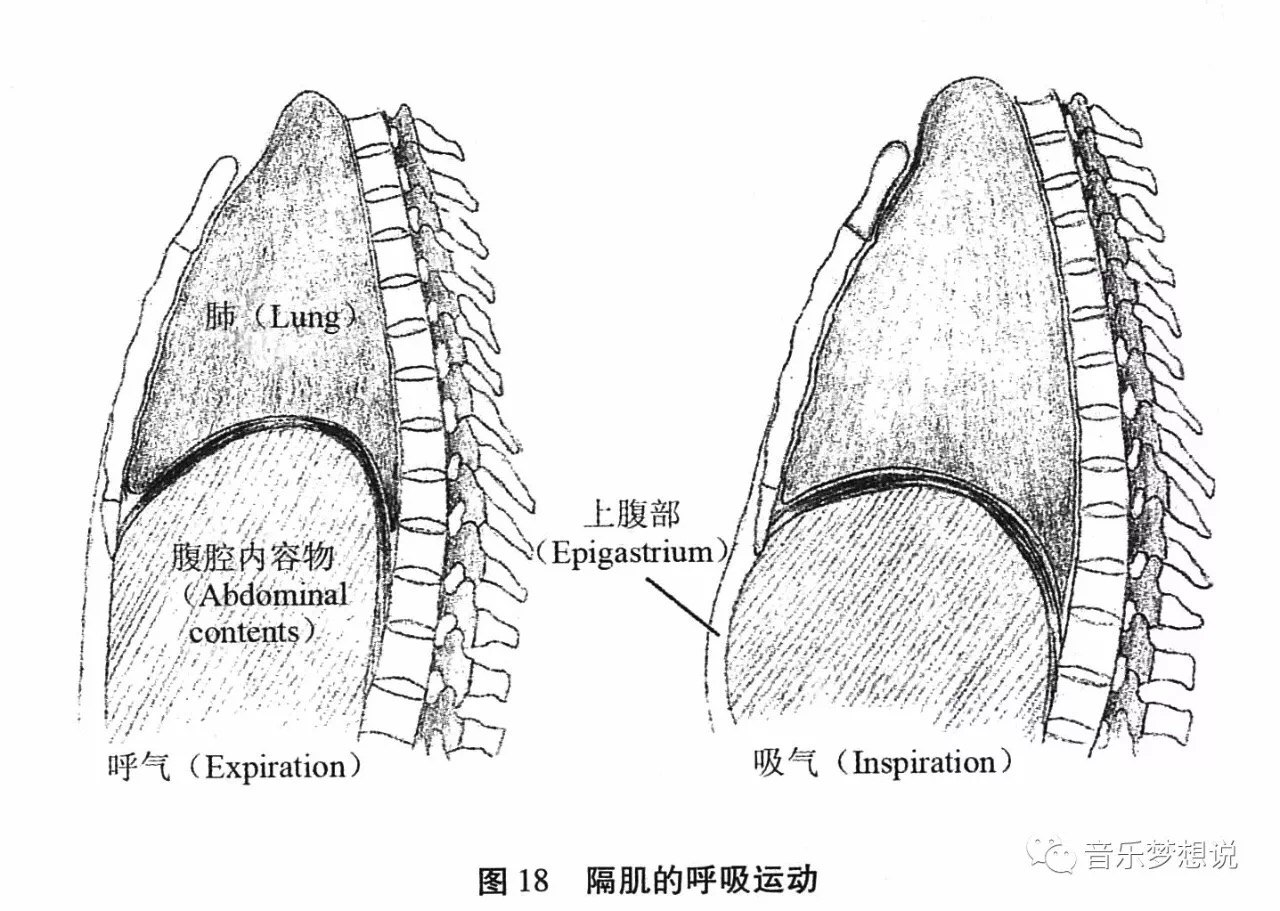

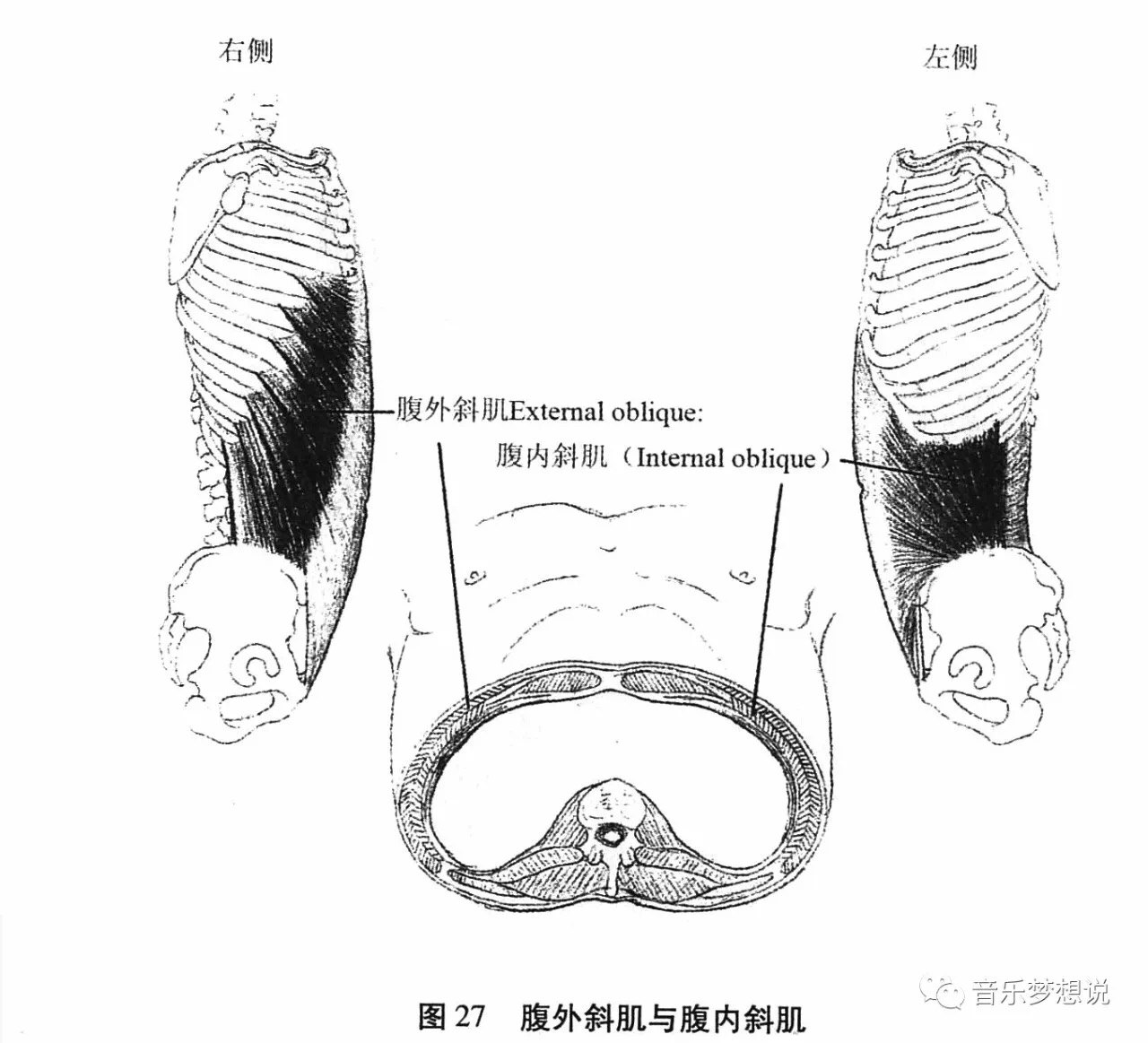

3、呼吸肌肉

最主要的吸气肌——膈肌和肋间外肌

最主要的呼气肌——腹肌和肋间内肌

同时讲了激起(起音)的重要性

声乐理论家尚家骧教授认为:

良好的起音乃是声门闭合、挡气和呼气通过声门并振动声带这一矛盾的恰如其分的配合。

良好的起音,可以使声音有弹性和持久力,并能最经济、合理的使用声带,使之以最小的消耗获得最大的发声效果,所以能延长延长寿命。

声带的组织学示意图

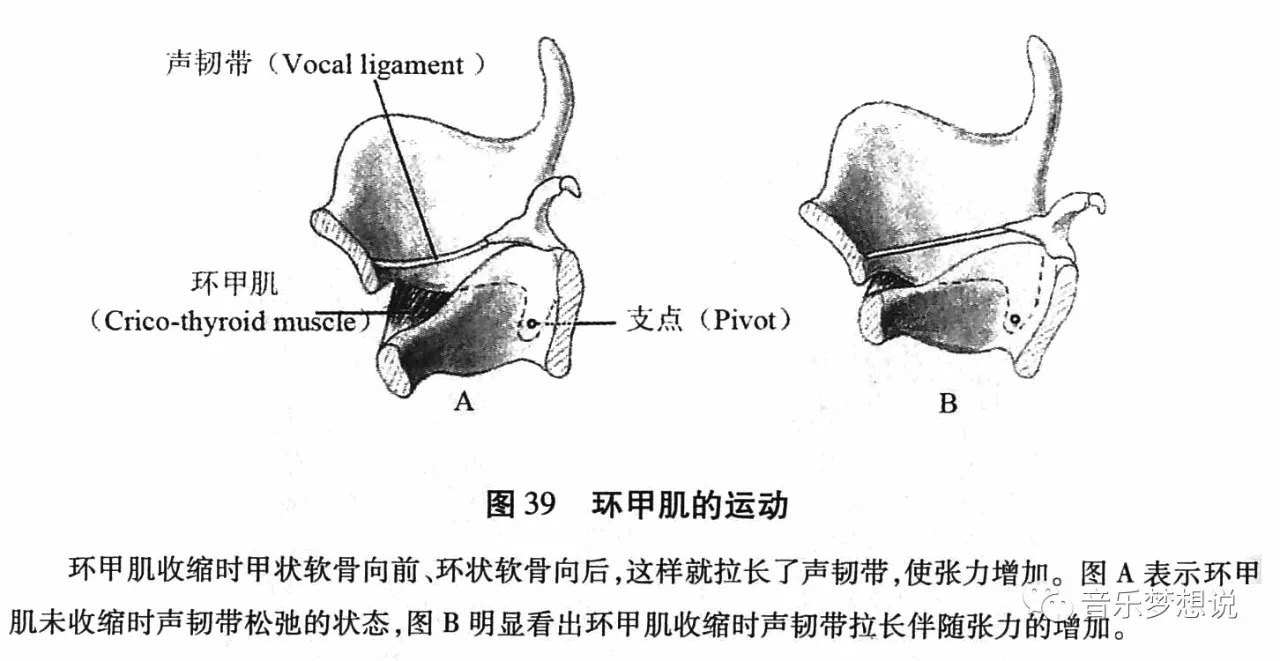

声带的拉长变薄发高音的机制

(二)共鸣器官的组成

鼻腔、口腔、咽腔、喉腔

听觉在发声中的重要性不可忽视

声音好坏、质量评估的终极评判

主体与客体听觉差别带来学习的问题

环境变化使声音反馈效果的不同

内在听觉建立的重要性

三、声音产生的原理

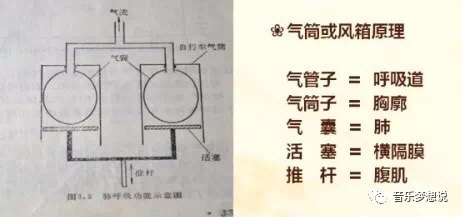

(一)呼吸原理(气筒或风箱原理)

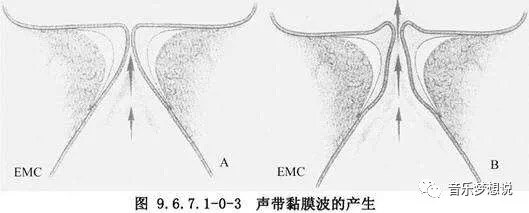

(二)声带振动原理(肌弹力空气动力)

(三)共鸣原理

1、喇叭原理

2、滤过器原理

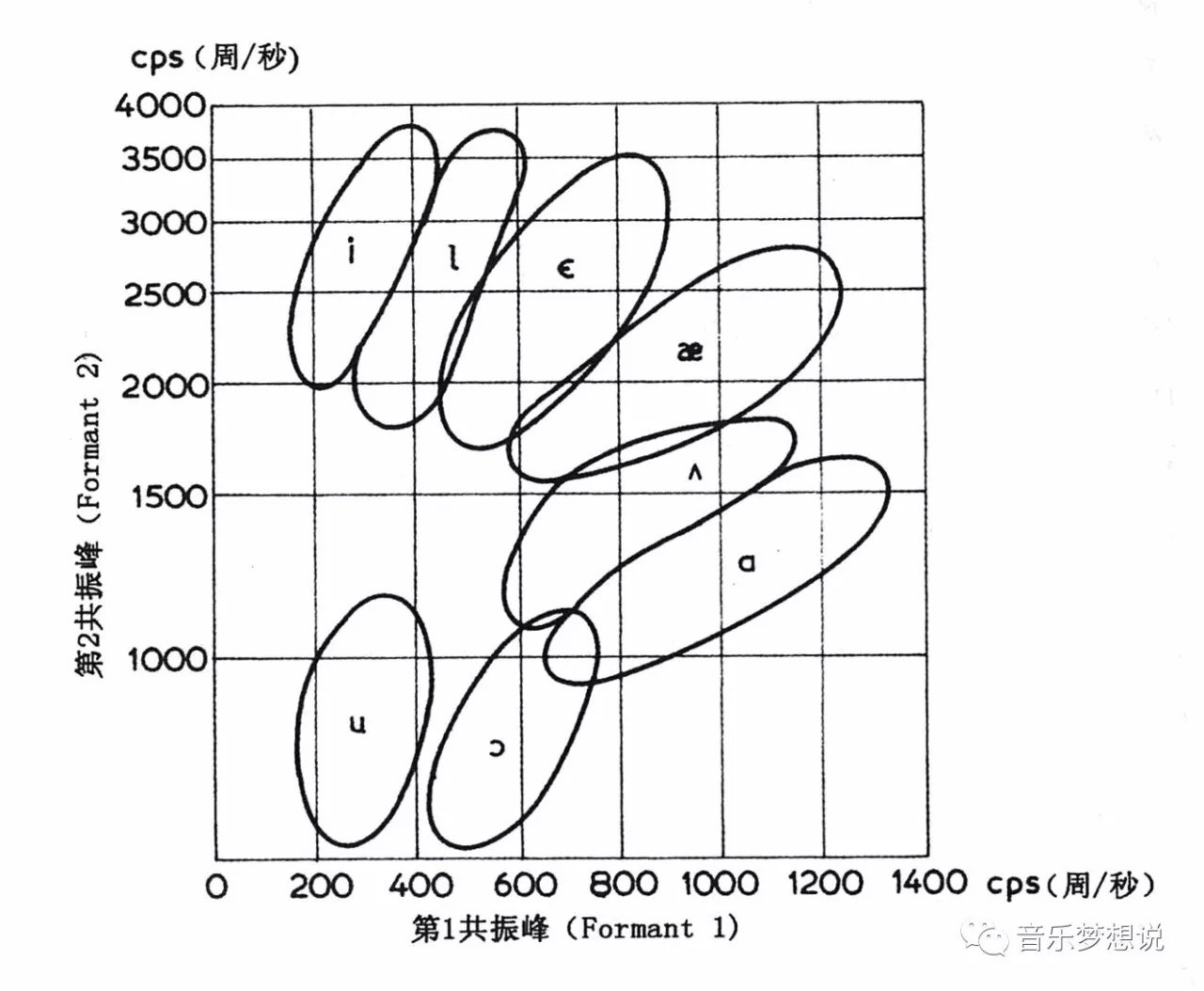

人体共鸣腔体类似口咽喇叭,它的临界频率为2500——3000赫兹,低于此频率的泛音,有的加强,有的削弱,而高于此频率的泛音直接传递发射出去;

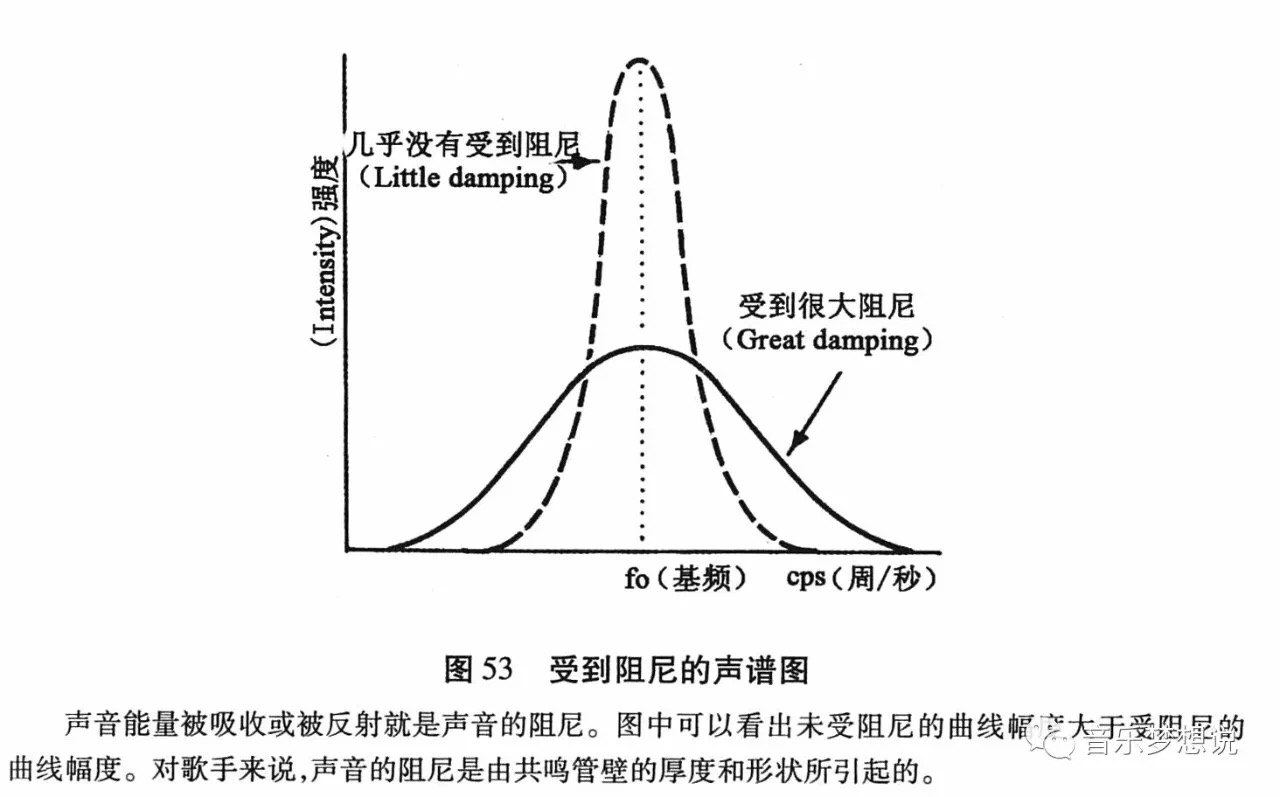

由于物体的质量和腔体的结构不同,有的频率声波通过时会被吸收或削弱,而出现音色变化,这种现象叫做滤过

共鸣在发声中的作用:放大音量、美化音色

(四)元音、辅音形成原理

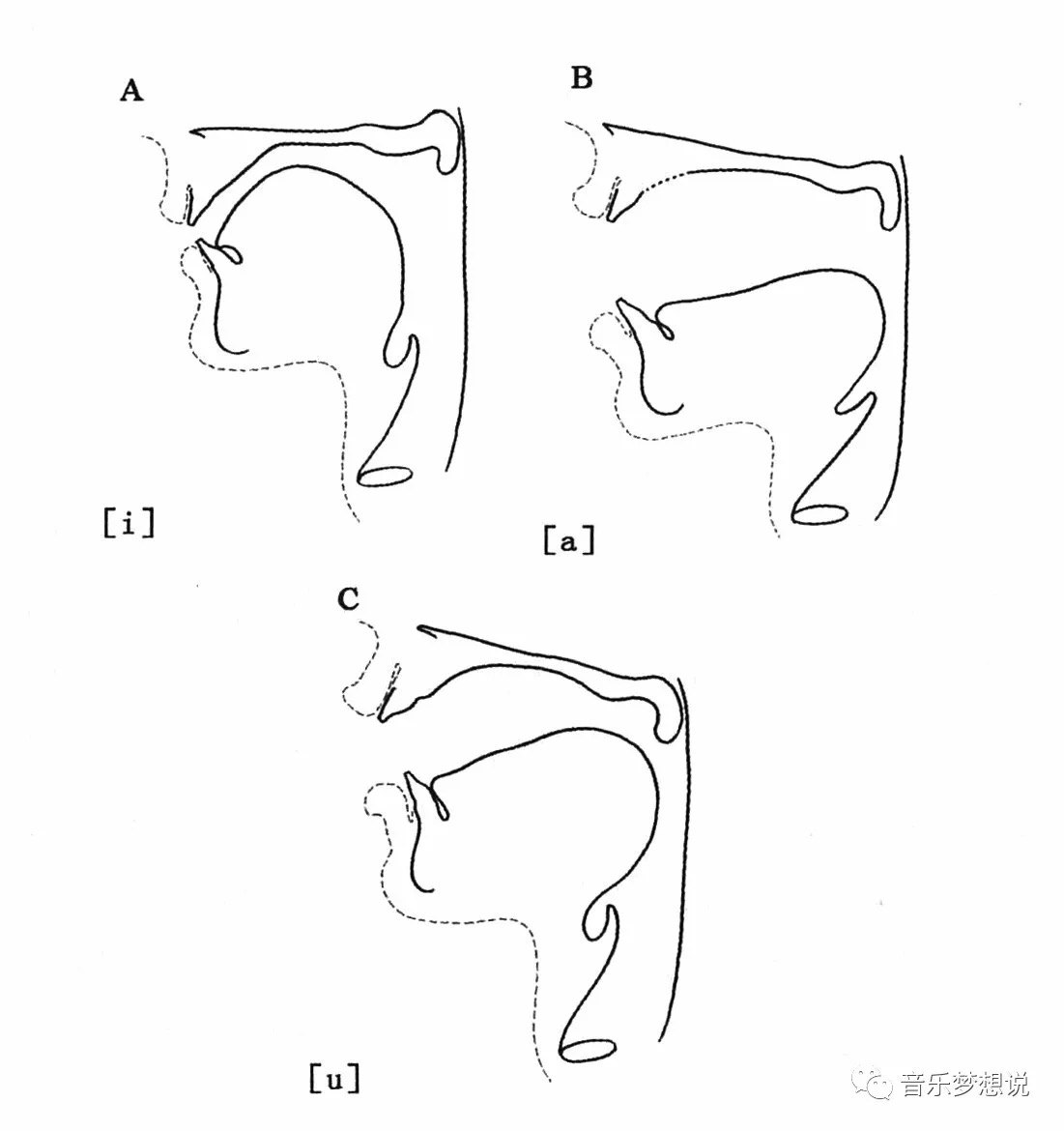

口唇、舌位的变化改变了声道的形状形成了不同的元音;

气流在声道中受到摩擦、阻塞新城了不同的辅音;

关于元音、辅音的几点提示

1、若想音质好,就需要加强元音的训练;

2、而元音(母音或韵母)的产生,离不开气息支持,声带振动,共鸣腔体的运用和舌位的配合;

3、若想让别人听清楚你说话的内容,就要强调辅音的清晰和准确(子音和声母),因为辅音是区别语义最重要的部分。

四、专业用嗓者出现嗓音问题的原因

(一)过度的使用嗓音:过高、过长、过响

(二)使用不当(misuse)

(三)饮食、气候、空气污染、环境噪音、压力等对嗓子的危害——物理、化学、社会因素

(四)呼吸系统、耳鼻咽喉、胃肠道系统、内分泌、神经系统等身心疾病与嗓音的关系

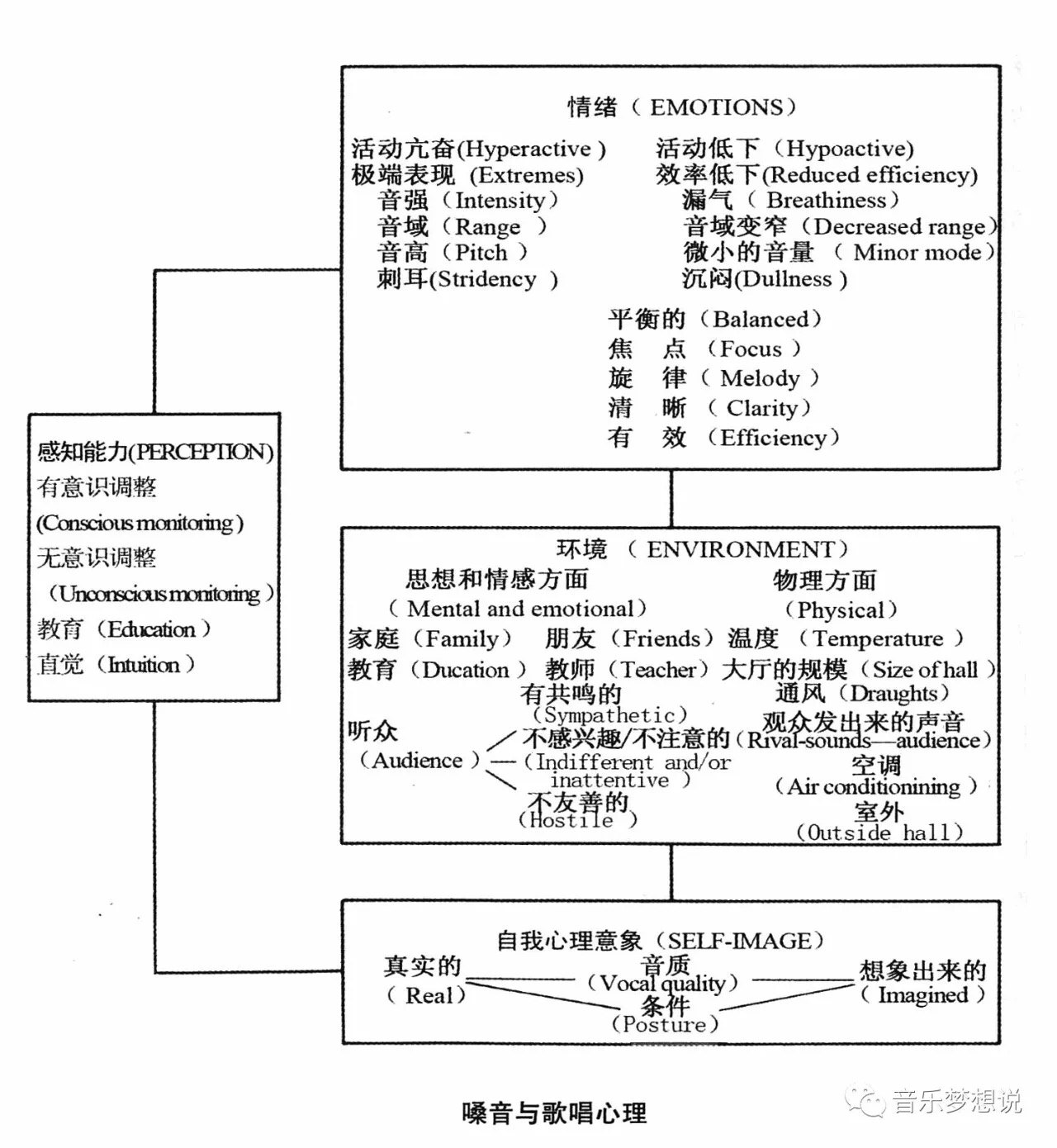

(五)性格、情绪、心理对嗓音的影响

五、人们在发音时常见问题

(一)音质不好的原因

声带器质性病变:充血、水肿、肥厚、小结、息肉、囊肿

功能性发音问题:闭合不良、闭合过力、振动不好、男生女调等

(二)音调过高的原因

习惯不好、性格原因、环境问题

(三)容易疲劳的原因

个人原因:声带发育不良、耐受力差、话多、调高、缺乏训练和呼吸支持、睡眠不足、身体疲劳等

社会原因:课程安排过紧、过密,环境噪声过大、课堂秩序不好

(四)高音困难的原因

结构原因:软腭低、会厌平、声带长、质地厚、声道长等

机能原因:呼吸支持不当,喉部挤卡上提,喉腔紧缩,声带展长受限,假声不好等

六、如何认识和解决声音问题

(一)当声带闭合不好、声音发虚时

1、当整体闭合不良,起音过虚时,建议用快速起音或硬起音练习:

八百标兵奔北坡,炮兵并排北边跑;

炮兵怕把标兵碰,标兵怕碰炮兵炮。

2、当前端闭合过力,后端闭合不良时,建议改变发声的动力,以腹部呼吸支持动力来发音;

3、当声带后端闭合不良,呈三角形裂隙时,建议用舌根[ge]、[ke]、[he]带动后端闭合发音;

(二)当用嗓过度、起音过硬时

建议用打哈欠、叹气加[ho]、[hai]、[io]

(三)当音调过高、男声女调时

1、以第二纽扣为支点利用咀嚼哼鸣发[mug]音练习,找到“胸腔共鸣”的感觉;

2、叹气放松发[io]音练习,注意吸气下喉的运动

3、吹粗管子练习

吹管练习的作用:

1、可以帮助主人们获得较低的喉头位置

2、可以感受到送气压力和水泡大小之间的关系

3、可以帮助人们将说话音调降低

4、可以体会到腹部内收力的作用

(四)当声带弹性伸缩不好、缺乏张力时

1、想象向不同楼层或远近的人呼喊,注意声门下压力和声音位置随不同音高而要调整变化,同时注意喉腔的放松和下降;

2、利用林俊卿博士的从气泡音开始向头顶上方甩音练习;

3、学习京剧“吊嗓子”练习

4、想象飞机从远处到近处又远离的强弱高低变化

(注:全文配图部分来自网络、部分来自韩丽艳老师翻译的《歌唱动力学》书上的图,特

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论