三甲

三甲

你知道幼年性息肉吗?

小小便血,隐藏大大危害——警惕幼年性息肉

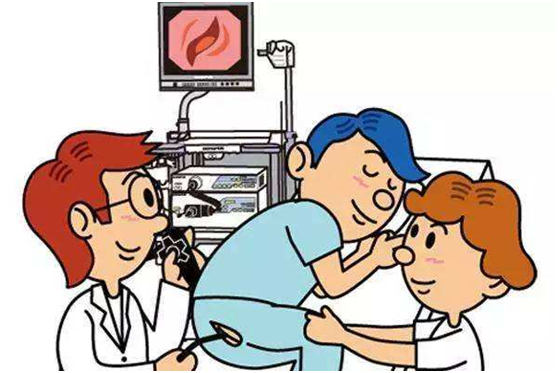

患儿:男孩2岁,近1年便中偶有便中带有鲜红色或暗红色血液。曾在当地医院就诊考虑肛裂、痔疮等,予口服药物调节排便或栓剂治疗,症状反复。后建议于上级医院就诊,完善影像学检查考虑息肉,进一步完善肠镜检查,诊断:幼年性息肉。(图片中就是宝宝便血的罪魁祸首)。

定义:

幼年性息肉 主要发生在3-10岁,多发于直肠、乙状结肠(都是距离肛门较近的肠管)。

年龄:出生数月至十余岁不等。

性别比例:偏好男宝宝,70%为单发。

发病部位:约60%发生于直肠和乙状结肠。

形态特点:息肉多为蒂状或亚蒂(带有一个长长的小尾巴),形态呈球形或梨形,表面光滑,明显充血(如上图和下图所示),出血为该类型特点。我们近年完善的治疗,发现直径从0.8-3.0cm大小不等。

病理特点:一般为错构瘤性息肉(一种病理改变,恶变倾向较低),腺瘤性较少。

症状:

常见症状:临床最主要的症状无缘无故的便中带血,距离肛门越近的息肉便血越鲜红,若息肉位置较高,也可导致小儿腹痛症状。

久病导致症状:因长期出血及息肉炎性刺激可导致腹泻,可能发生慢性贫血,消瘦,面色苍白,生长发育缓慢等。

诊断:

1. 一般根据初始症状为主,怀疑该病。

2. 通过肛门指检或肠镜检查明确诊断。部分较大息肉可由专业儿科腹部彩超医生通过腹腔三维彩超检出;部分息肉可通过CT检出。

3. 本病易误诊为肛裂、痔疮或者肠炎,所以患儿长期便血就诊时要在儿外科行直肠直检检查。

治疗:

近年来,国内外均已有资料显示,幼年性息肉部分区域出现的腺瘤改变可引起癌变,故认为所有结肠息肉均应切除。临床多采取内镜下电凝电切治疗,小儿息肉一旦电切后患儿贫血等也可随之改善。

盛京医院消化儿科提醒您:

本病极易误诊为肛裂、肠炎等,当父母发现自己宝宝经常出现腹泻、原因不明的便血、特别是带有血性粘液便时,应警惕有直肠息肉的可能。应及时到医院专科进行必要的检查(如肛门指检,特别是电子结肠镜检查等),以便早日确诊与治疗,让自己的宝宝健康成长。

盛京医院消化儿科目前开展的技术有:常规及无痛胃肠镜检查、消化道异物取出术、EMR(内镜下息肉切除术)、食管狭窄球囊扩张术、贲门失迟缓(POEM)治疗。

本文是滕旭版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论