极简医学——颅内室管膜瘤

颅内室管膜瘤

室管膜瘤,是一类胶质肿瘤。

通常始发于脑室系统内的室管膜衬里、或其附近,

并被认为起源于脑室下区的放射状胶质细胞。

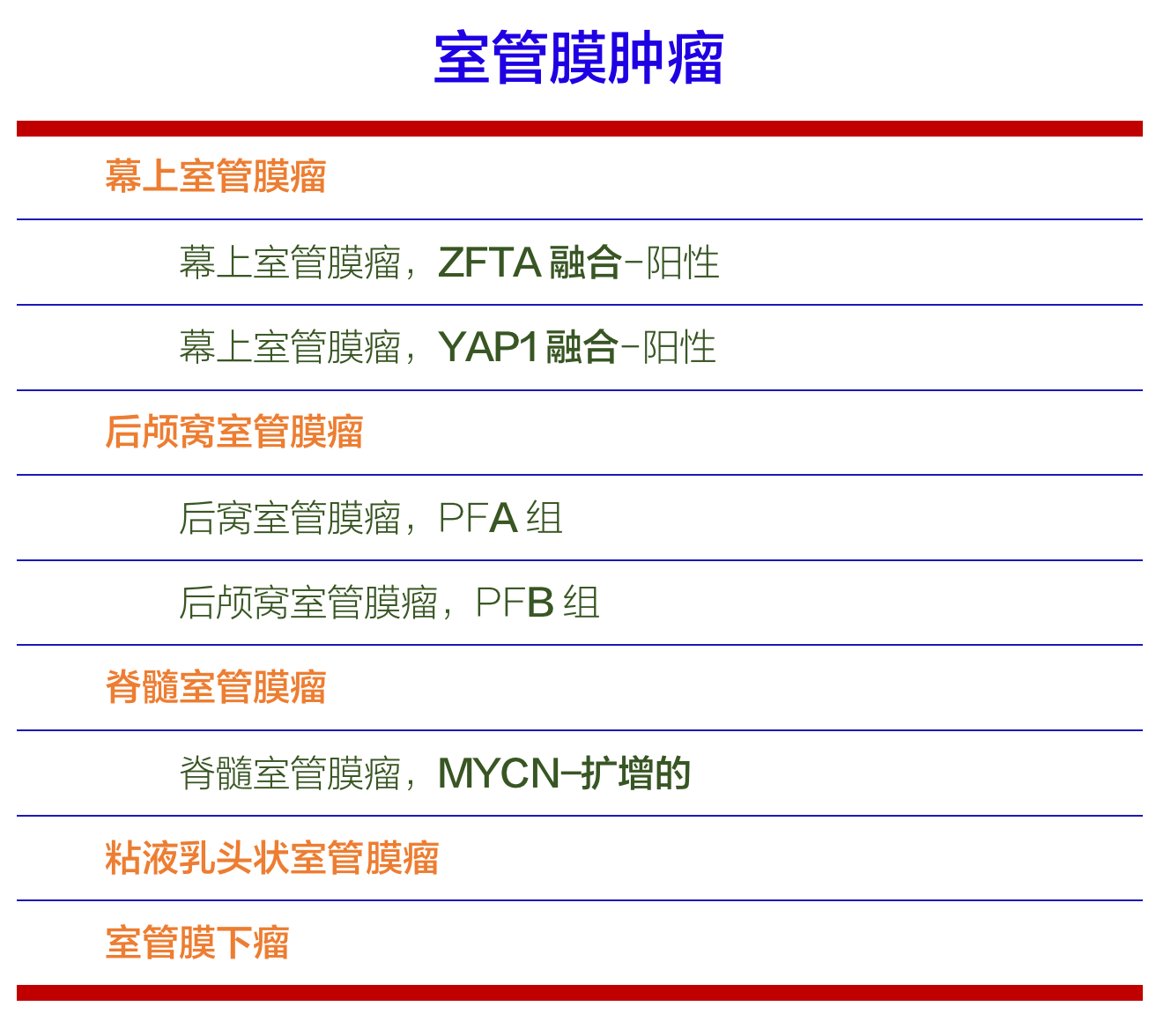

室管膜瘤的2021分类,将它们分成幕上、后颅窝、和椎管内三个组。

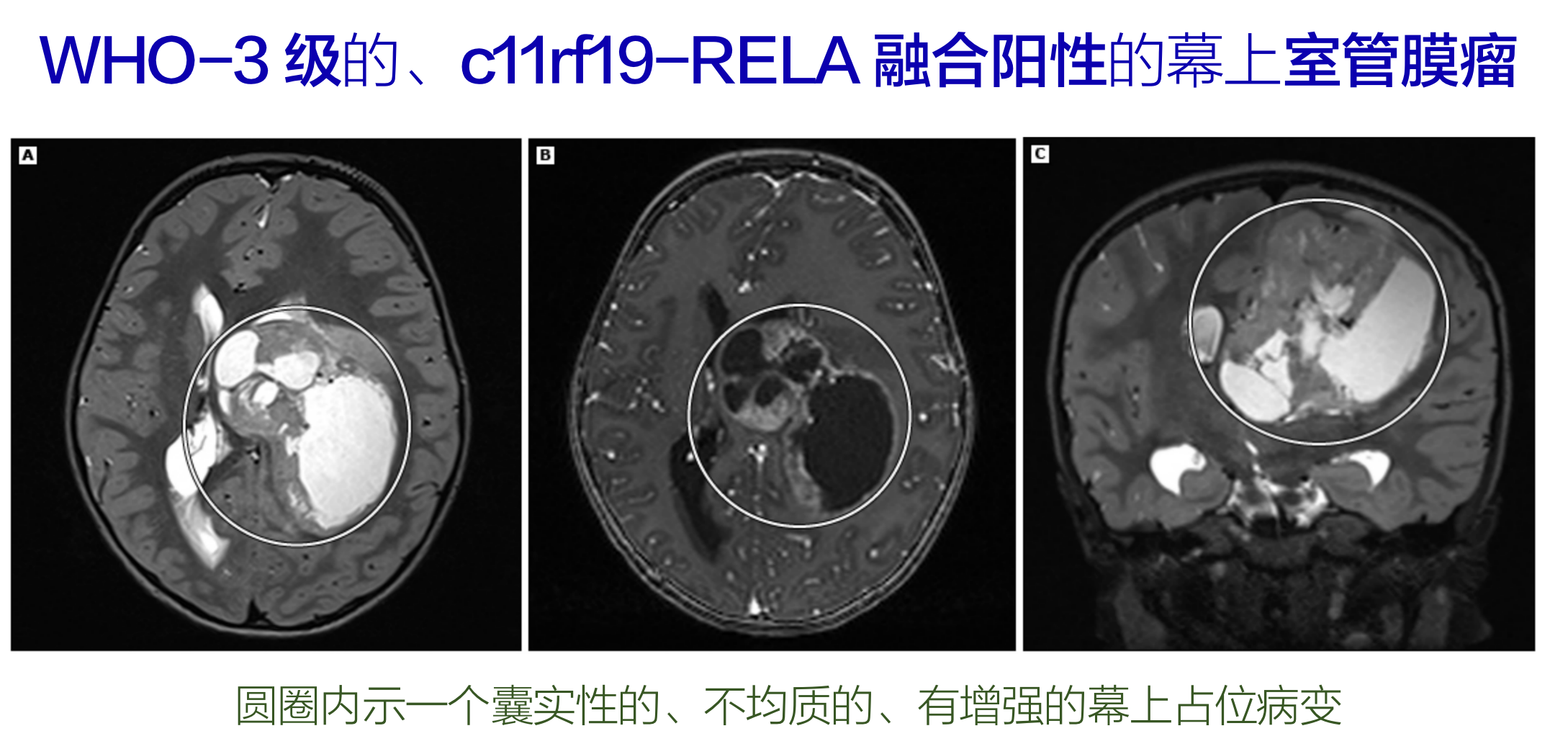

新分类特别列出了两种由分子特征定义的幕上室管膜瘤类型:

①具有ZFTA融合的,这是针对C11orf95的新名称,认为比RELA融合更能代表肿瘤类型,因为它的数量可能比RELA融合更多;

②具有YAP1融合的幕上室管膜瘤。

新分类还增添了2种由分子特征定义的后颅窝室管膜瘤类型,即A组和B组,以及一种因为存在MYCN扩增的脊髓内。

最新的总结与推荐如下

●颅内室管膜瘤的发病高峰在儿童期早期,诊断时的平均年龄是5岁。成人室管膜瘤更常见于脊髓●大多数颅后窝室管膜瘤患者可因梗阻性脑积水和小脑占位效应而出现头痛、恶心、呕吐、共济失调、眩晕和视乳头水肿,后组颅神经(Ⅵ~Ⅹ)也常受累。

●诊断颅内室管膜瘤需要组织学证实,但术前可结合脑MRI特征、肿瘤位置和患者年龄而疑诊。

疑似或确诊颅内室管膜瘤的患者应接受全面的脊髓MRI和脑脊液检查,因为多达10%的患者在诊断时已有肿瘤播散。

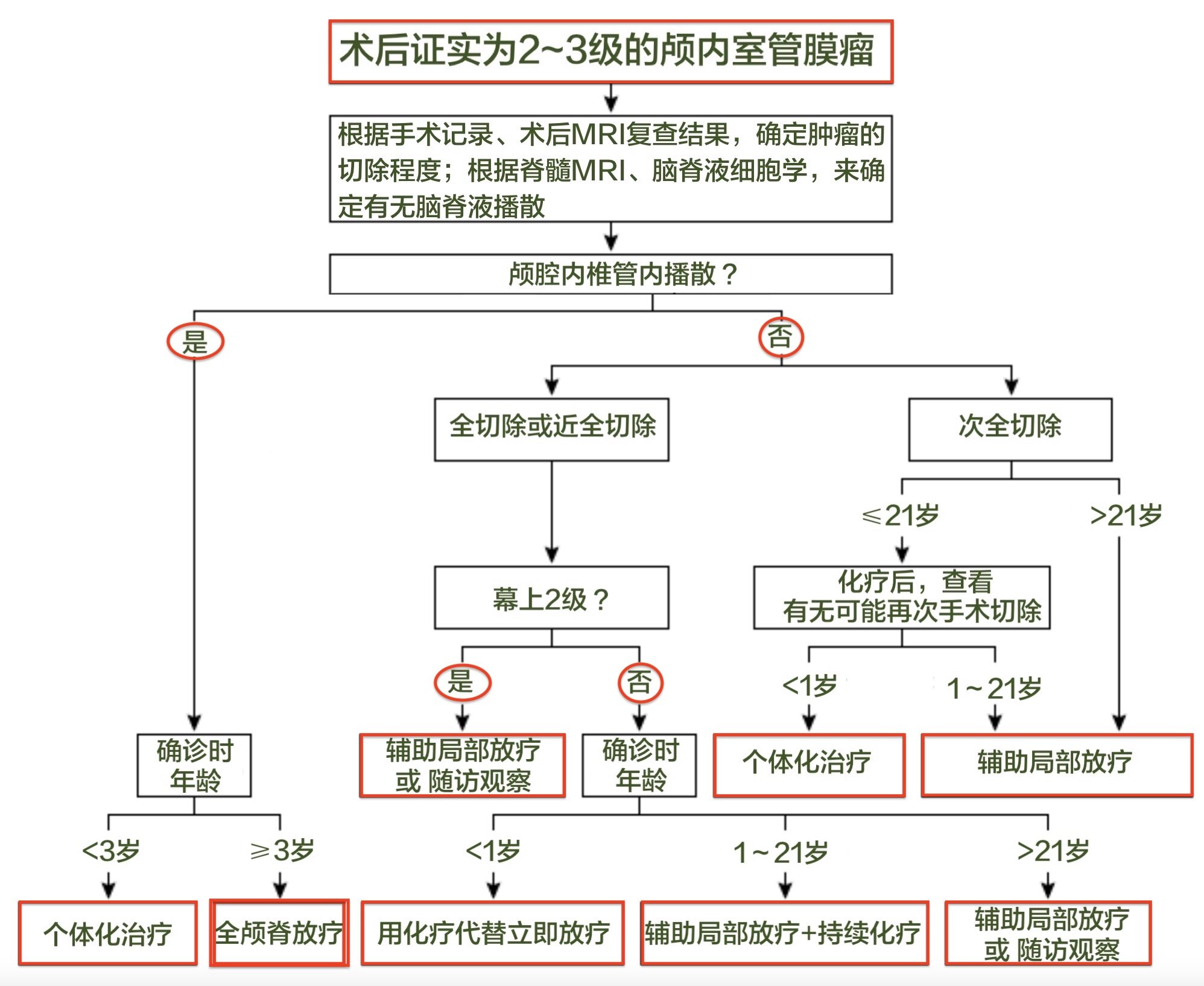

●对所有颅内室管膜瘤患者都推荐最大程度安全切除肿瘤(Grade 1B)。虽然全切是手术目标,但由于脑干受累或肿瘤邻近其他重要结构,全切不一定可行。

●对于超过1岁的、且接受全切、或近全切的颅内室管膜瘤患者,推荐术后立即予以局部放疗(Grade 1B)。

但除外以下情况:

?接受全切的1~3岁患儿可在术后采用化疗来代替立即放疗,以避免放疗的神经系统并发症但这只能用于正式的临床试验中。

?幕上Ⅱ级室管膜瘤可在全切后予以观察处理,而不是立即放疗。

●对于接受次全切除的颅内室管膜瘤患者,建议术后化疗,若条件允许随后可行二次探查手术,继以局部辅助放疗而不是术后立即放疗(Grade 2C)。

●顺铂、卡铂、环磷酰胺、依托泊苷似乎是治疗室管膜瘤最有效的药物,更强的联合治疗方案可带来更高的缓解率。

●对于小于1岁的颅内室管膜瘤患儿,建议采用辅助化疗作为推迟辅助放疗的过渡措施(Grade 2C)。

●即使接受最大程度的治疗,颅内室管膜瘤的复发风险仍较高,长期生存率较低。

冗长版陈述如下

好发位置室管膜瘤,最常发生于颅后窝,并与第四脑室相连或发生于脊髓髓内有时也见于颅后窝以外的脑实质内罕见于中枢神经系统(以下简称为中统)之外。

占比

室管膜瘤,在中统肿瘤中占比不到10%,在脊髓原发肿瘤中占25%。

流行病学

颅内室管膜瘤的发病高峰,在儿童期早期,但也可见于任何年龄段,男性患者略多。

诊断时的平均年龄是5岁,25%~40%的患者不到2岁。

颅内室管膜瘤,在成人中少见,大多发生于40岁之前。

该病的危险因素尚不明确。

脊髓室管膜瘤,罕见于儿童,更常见于成人,诊断的平均年龄为30~40岁。

2型神经纤维瘤病(NF2)患者中,脊髓髓内室管膜瘤的发病率增高。

病理学

后颅窝和脊髓的室管膜瘤,通常界限清楚,常有钙化、出血和囊腔区域。

分子学发病机制

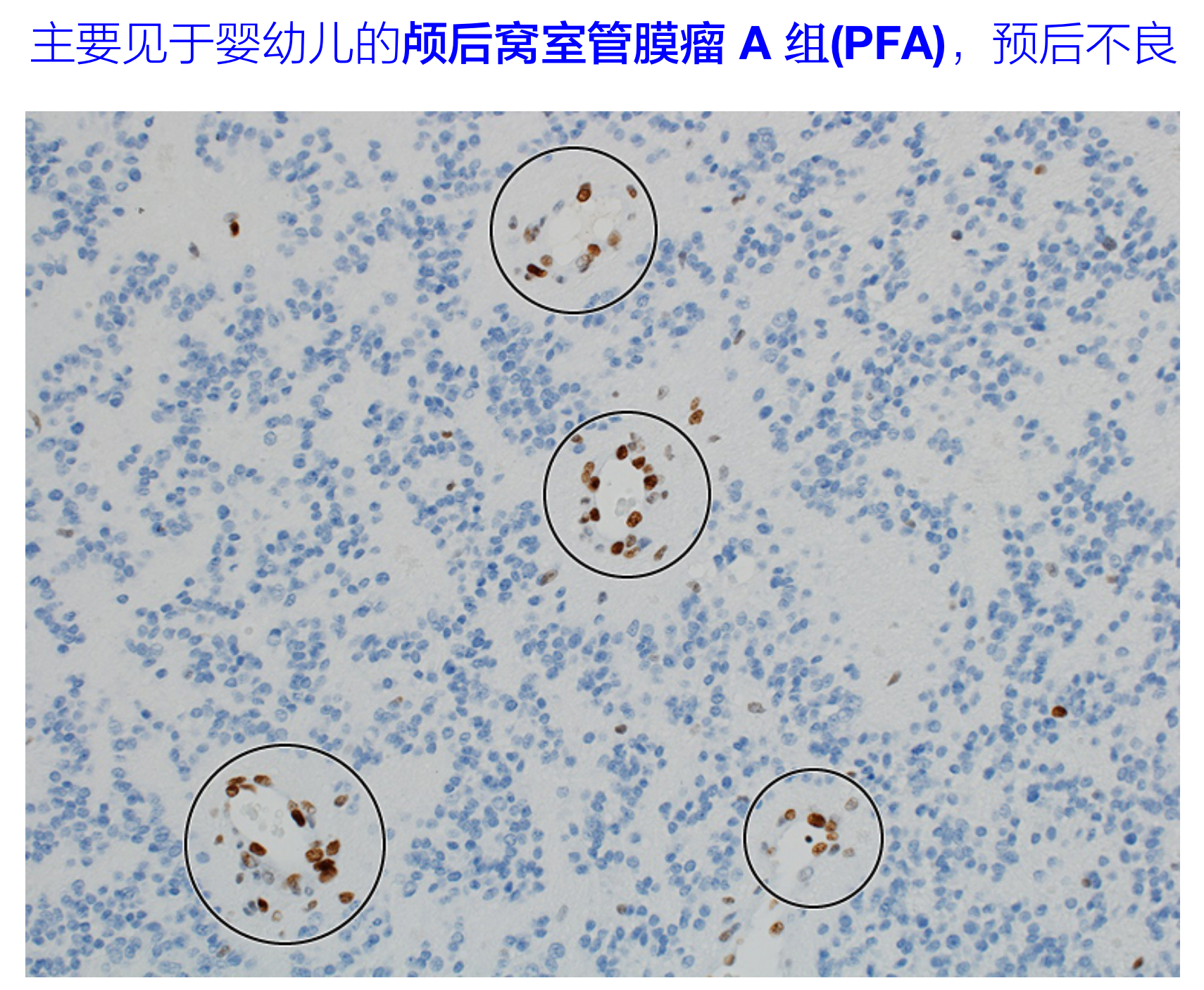

颅后窝室管膜瘤A组(PFA),预后不良,主要见于婴幼儿。

颅后窝室管膜瘤B组(PFB),见于年龄较大儿童和成人,预后较好。

幕上室管膜瘤伴YAP1融合,仅占幕上室管膜瘤的一小部分,多发生于婴儿。该亚组的预后可能优于其他亚组。

临床特征

大多数颅后窝室管膜瘤患者都有梗阻性脑积水所致颅内压增高的证据,因此就诊时常见头痛、恶心、呕吐、共济失调、眩晕和视乳头水肿。颅神经麻痹也常见特别是第Ⅵ~Ⅹ颅神经麻痹。肿瘤也可侵袭脑干。

如果肿瘤发生于幕上,则常有癫痫发作或局灶性神经功能障碍。

脊髓室管膜瘤表现为上行神经束、下行神经束或穿出椎管的周围神经受累所致的功能障碍。具体异常表现与肿瘤所处的解剖平面有关。

初次诊断时发现肿瘤经脑脊液(CSF)转移播散的患者比例不足5%。幕下与幕上室管膜瘤均可发生播散。

解剖位置

颅内室管膜瘤最常发生于第四脑室,肿瘤常延伸进入蛛网膜下腔有时包裹延髓和上段颈髓。幕上可位于脑室内或脑实质内。

室管膜瘤的典型发生位置随患者年龄而异:

●儿童中,约90%的室管膜瘤位于颅内(75%位于颅后窝),其余10%位于脊髓。幕下最常见于3岁以下儿童。

●而成人中约75%的室管膜瘤发生于椎管内。

诊断

室管膜瘤的诊断需要组织学证实,但术前可结合影像学特征、肿瘤位置和患者年龄而疑诊。

因为全切对儿童颅内室管膜瘤和鉴别诊断中的大多数其他肿瘤都很重要,所以通常在开放性手术切除时诊断。诊断不确定或手术风险过高时特定患者需接受活检。

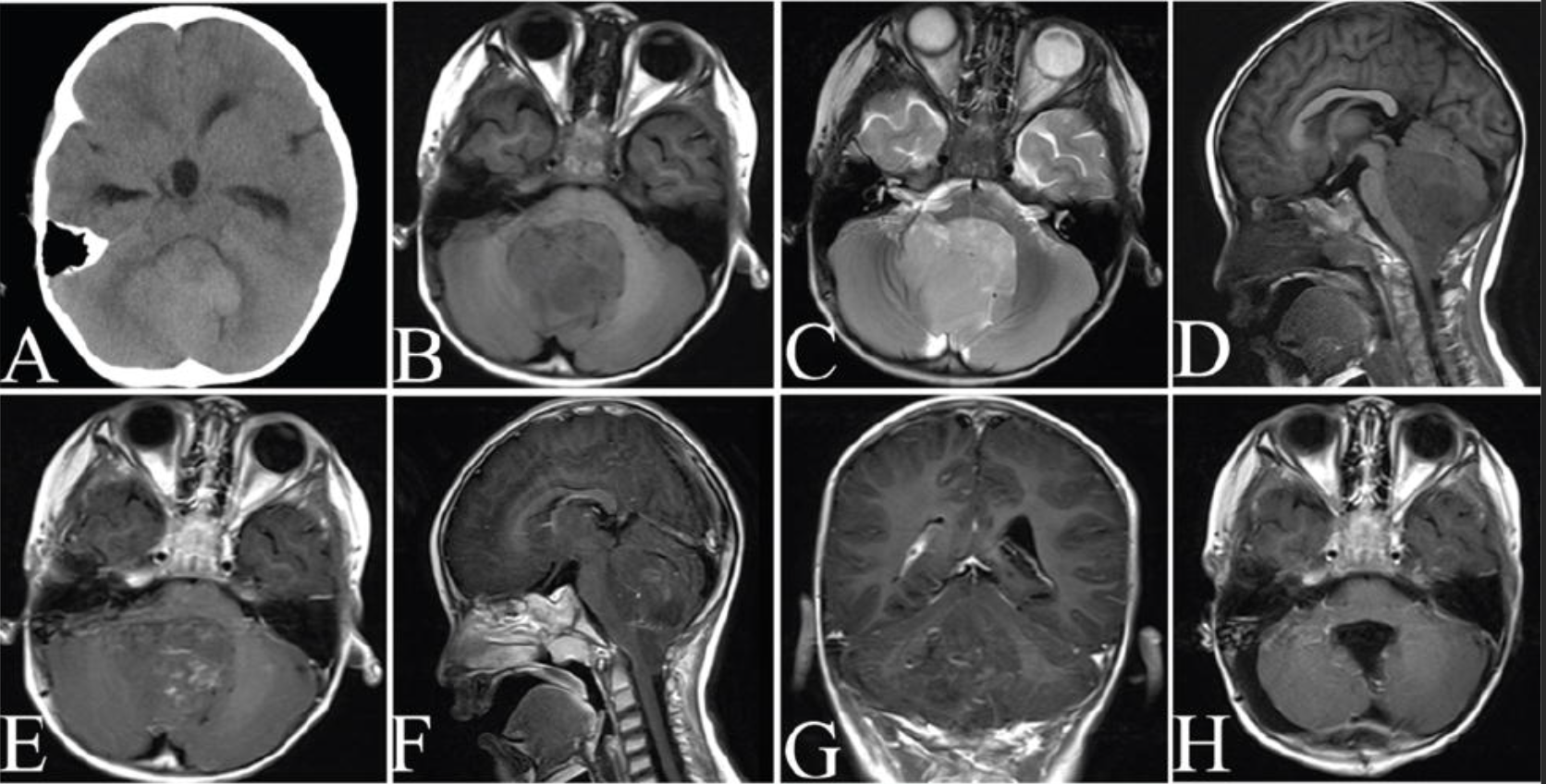

神经影像学表现

室管膜瘤,在MRI上表现为T1低信号,T2或质子密度像高信号钆增强通常很明显。

肿瘤常侵入第四脑室的外侧孔,从而引起脑积水,但肿瘤周围水肿罕见。在弥散加权成像序列中,室管膜瘤常呈现弥散受限表现。

室管膜瘤在CT上常为高密度均匀强化病灶,囊腔和钙化常见。第四脑室肿瘤内出现钙化强烈提示室管膜瘤,但不具诊断意义。

室管膜瘤大多起源于第四脑室,在弥散加权像上常为弥散受限表现。此特征有助于区分颅后窝的与毛细胞型星形细胞瘤。

疾病范围评估

所有疑似或确诊室管膜瘤的患者都应接受脑和全脊髓MRI增强检查及腰椎穿刺。一些研究显示,多达10%的患者有脊髓或柔脑膜播散的证据,而另一些研究报道,诊断时播散的发生率较低。

尽管室管膜瘤的播散并不常见,但这会严重影响治疗和预后。

治疗

室管膜瘤是侵袭性原发性脑肿瘤,可能播散至整个中统。除极年幼的患者外其余所有患者的主要治疗都是最大程度安全切除肿瘤 + 辅助放疗。化疗仅用于非常年幼的儿童、大块残余肿瘤患者和复发性/难治性肿瘤患者。

手术切除

疑似室管膜瘤患者的初始治疗,是最大程度安全切除肿瘤。

室管膜瘤常位于颅后窝,紧邻颅神经和脑干手术风险很大。然而切除程度与总生存等肿瘤学结局密切相关初始最佳切除可使患者明显获益。

侵犯脑干的室管膜瘤尤其难以治疗。不完全切除的结局不如全切。因此,许多中心都会考虑予以放疗前化疗,若有可以安全切除的肉眼残余肿瘤则行二次探查手术。

潜在并发症

小脑性共济失调

患者可能出现新的共济失调、或原有共济失调加重。

小脑半球外侧受损可表现为肢体辨距不良,小脑中线部位受损更易导致步态共济失调。

后组颅神经损伤

桥小脑角病变常会导致明显的后组颅神经损伤,引起半面无力、构音障碍、吞咽困难或听力丧失。

颅后窝综合征

小脑缄默症,也称颅后窝综合征,不断增多的资料显示该病最常见于小脑上脚或小脑中脚受累时。

术后治疗

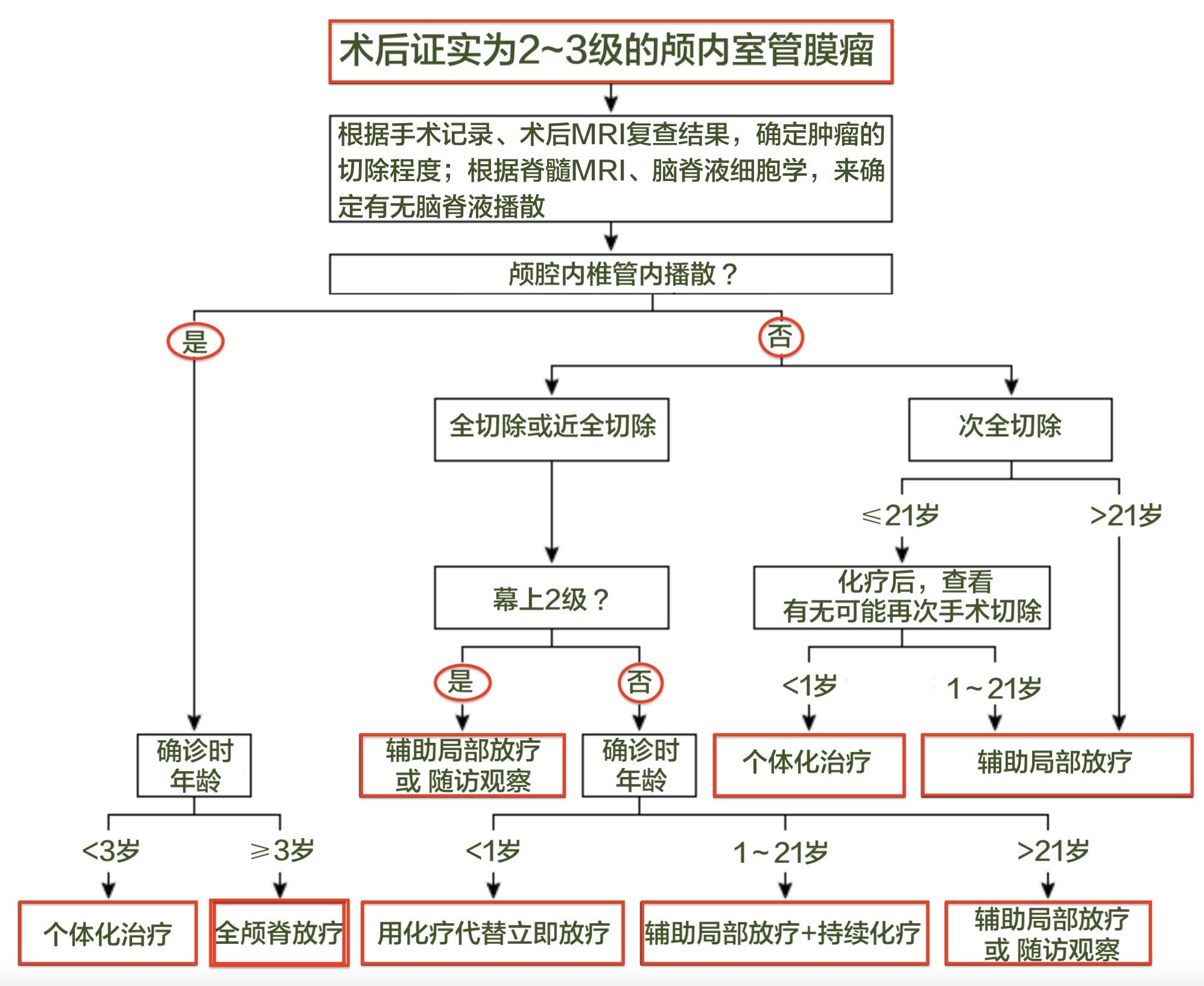

在获得更好的分子预后标志物之前,目前的治疗方法仍着重于将肿瘤切除程度视为辅助治疗的主要决定因素。

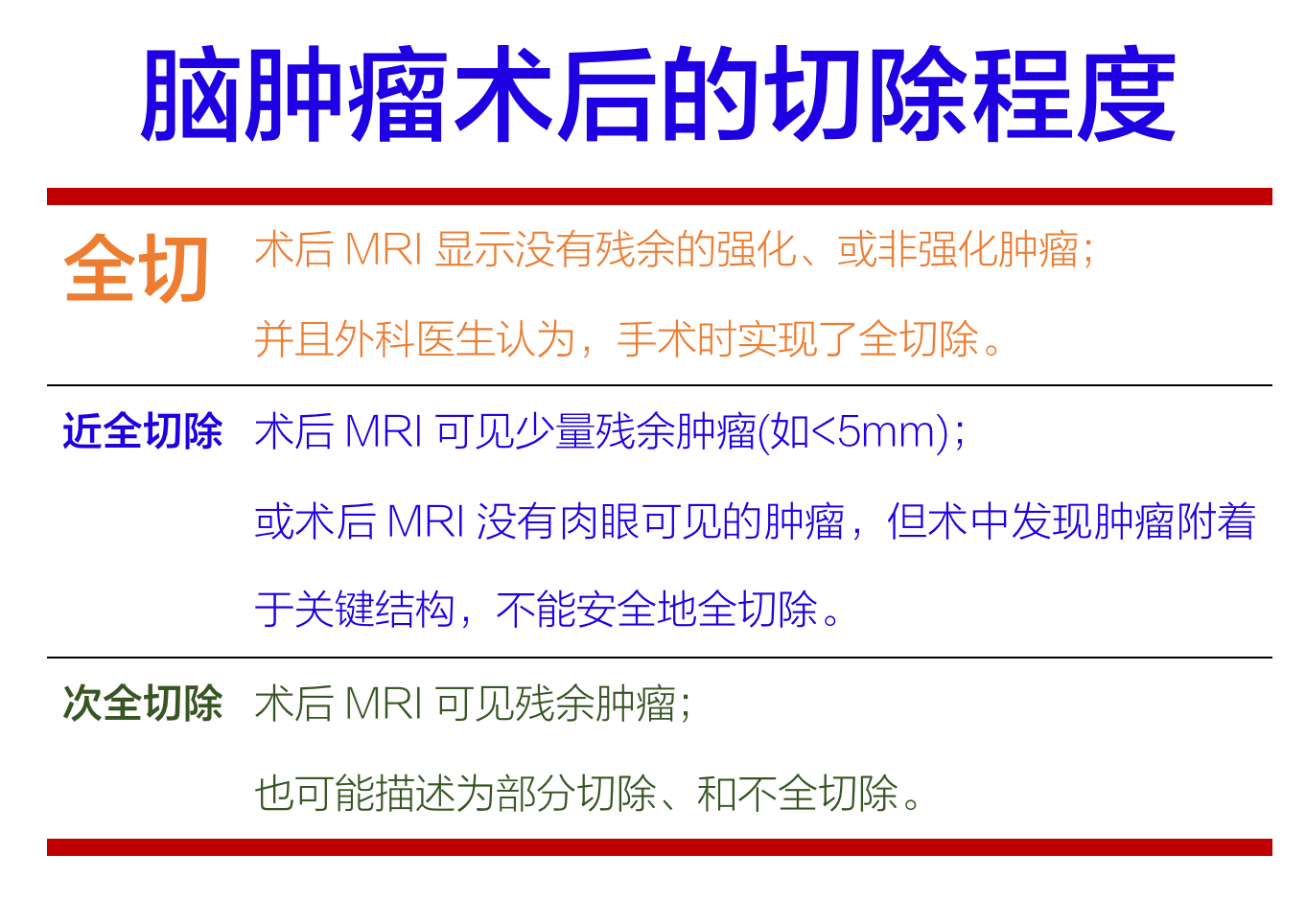

尽管切除程度的相关术语会有差异,但通常定义如下:

任何级别的室管膜瘤,在全切除后都应直接接受适形放疗,除非患者参加经审批的前瞻性临床试验或者年龄非常小(例如<1岁)。

接受全切的患者

大多数Ⅱ级和Ⅲ级颅内室管膜瘤患者在全切或近全切除后的标准治疗为术后放疗,以降低局部复发风险。

主要的例外如下:

①年龄极小的儿童(<1岁),通常可给予化疗以尽量避免放疗对发育的潜在不良影响;以及

②Ⅱ级幕上室管膜瘤全切的患者,这类患者预后良好可考虑观察处理而不是术后立即放疗。

适形放疗技术,能够照射瘤床和足够的邻近正常组织边缘,同时不会影响大部分脑组织。目前对颅内室管膜瘤靶区的标准剂量为54~59.4Gy有肉眼残余病灶的区域则推荐使用更高的剂量。

接受次全切除的患者的无进展生存期和总生存期总是更差。建议这些高风险患者在术后接受短期化疗,若条件允许可行二次探查手术,然后再予以适形放疗。

患者通常在术后接受1~4个周期的多药化疗,然后复行MRI检查确定有无残余肿瘤,若有残余肿瘤则评估能否安全切除。有可能切除残余肿瘤的患者可先接受二次减瘤手术,再行辅助局部放疗。

小于1岁的患儿

建议采用辅助化疗作为推迟辅助放疗的过渡措施。

化疗后仍有残余肿瘤的患儿可考虑接受二次探查手术,这些患儿应尽可能在三级专科医疗中心接受治疗。

在1岁以上患儿中,局部放疗对局部控制和长期生存的潜在益处通常大于风险。

随访和监测

尽管室管膜瘤患儿的大多数治疗失败发生在诊断后5年内,但是仍有5年后的晚期失败和疾病复发或进展因此需要进行超过传统5年时间的长期监测。

复发的治疗

复发室管膜瘤患者的远期预后较差,虽然患者可以接受姑息治疗获得长时间的缓解但最终大多数都会在复发后数年内死亡。复发的原因可能是局部复发和/或远处转移。

①再手术

积极手术切除可使某些患者获得有效缓解。无论是否放疗,化疗都可能在尝试再次切除前减少残余肿瘤或复发肿瘤所有措施都旨在推迟病情进一步进展和患者死亡。

②再放疗

对复发肿瘤再次放疗可能有益,这能挽救一部分经仔细筛选的患者。

③再化疗

常规化疗可缓解症状。复发性室管膜瘤尚无首选的单药或联合治疗方案。

如上所述,顺铂、卡铂、环磷酰胺和依托泊苷是治疗室管膜瘤最有效的辅助或新辅助药物。

预后

儿童颅内室管膜瘤的长期生存率较低,即使在完全切除和辅助治疗后也如此。

长期随访显示,10年OS为50%~70%。

成人患者可出现显著的长期并发症,包括疲劳、麻木、疼痛和睡眠改变。

本文是魏社鹏版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论