口腔癌-放疗视角

概述

口腔包括唇、舌、齿龈、颊黏膜、口底、磨牙后三角、硬腭和牙槽嵴。口腔癌是一种常见的黏膜上皮性肿瘤,发病率约占全身恶性肿瘤的3.5%。口腔癌构成中,鳞状细胞癌(简称“鳞癌”)占90%以上。

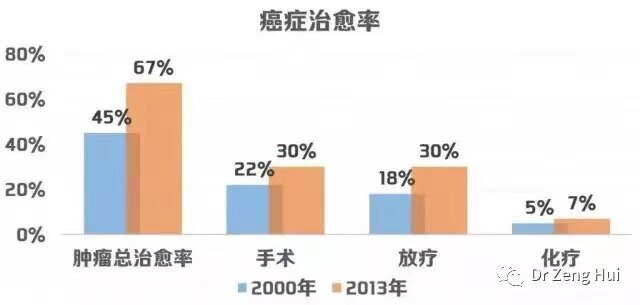

2005年,WHO在头颈肿瘤病理学和遗传学分类中将口腔鳞癌定义为:〝一种具有不同分化程度的侵袭性肿瘤,倾向于早期、广泛的淋巴结转移,主要发生于40~70岁的烟酒嗜好者”。中国的发病情况,以2011年数据为例,来自28个省市177个癌症注册登记中心的数据显示,2011全年新发口腔癌病例39450例,包括26160例男性患者和13290名的女性患者。估算的口腔癌粗略发病率为2.93/10万,按中国人口年龄标准化后估算的发病率为2.22/10万。登记报告的中国2011年的口腔癌死亡人数是16 933例,整体粗略死亡率估算为1.26/10万,占所有癌症死亡的0.80%。口腔癌的发病率和病死率随着年龄增加而增加,具有男性显著高于女性、城市地区高于农村地区的特点。口腔癌是恶性程度较高的肿瘤,虽然经肿瘤学家、外科医师的不断努力,在过去20年中口腔癌的病死率略有下降,但其5年生存率(OS)仍只有41.0%~79.5%。

早期口腔癌的放疗

口腔癌治疗中,放疗无论是单用或与外科手术综合应用均起重要作用。对早期病变如能采用外照射配合间质插植治疗,在一些报道中可获得与手术治疗同样的效果,并使患者保持美容与正常咀嚼、吞咽及发音功能,提高了生存质量。镭针组织间插植治疗在20世纪前半个世纪中广泛应用于临床,并对舌癌、颊黏膜癌、口底癌等的治疗取得了满意的局部控制效果。随着人工放射性核素192Ir、 125I、198Au、137Cs等的出现及后装技术的发展,镭针治疗已被192Ir后装间质治疗所代替。后装治疗技术解决了医务人员的防护问题,同时使用计算机计算放射源周围的等量线,能清楚显示靶区剂量,使放疗计划得到保证。由于该技术需要专门的设备和有经验的医生和物理师,并需要放疗科与口腔外科、麻醉科的紧密配合,目前全国范围内能开展此项技术的单位已经几乎没有。仅仅依赖单纯外照射治疗早期口腔癌的疗效远不如手术治疗,故不推荐作为治疗选项。

口腔鳞癌早期容易发生颈部淋巴结转移,有无颈部淋巴结转移是影响口腔鳞癌预后的重要因素之一。口腔癌患者初诊时约60%为T1-2N0,其中有21%~39%存在隐匿转移(occult metastasis)。各种免疫组化检测及分子检测技术可以发现在常规光学显微镜病理诊断为pN0的患者中,约有20%存在微转移灶。N0淋巴分期的微转移与肿瘤的原发部位及生物学行为有关,T1期的舌癌可达30%。一般口腔癌淋巴结转移率从高至低依次为舌、口、下牙龈、颊黏膜、上牙龈、硬腭及唇。一旦出现颈部转移灶,患者的5年生存率将下降50%左右。由于目前缺乏特异有效的检查方法能够在术 前检测颈部淋巴结内微小的隐匿性转移灶,导致临床诊断和病理诊断符合率较低。如果对所有cN0患者实施选择性颈部淋巴结清扫术(elective neck dissection,END)后,约有70%患者的手术是多余的,故部分学者认为无需为此切除患者大量功能组织,从而破坏了正常颈部淋巴组织的免疫防御功能,给患者带来外形和功能性损伤,降低了术后的生活质量。据统计,有45%的患者术后不能恢复工作或正常生活,手术侧颈部留有相当的后遗症。但如果对cN0的患者采取观察,当出现临床转移征象时再行治疗性颈部淋巴结清扫术(therapeutic neck dissection,TND)的密切随访策略,其治愈率往往又低于同期行联合根治术者。据荟萃分析,颈部复发是影响早期舌癌预后的最显著因素。复发患者的3年及5年生存率为40.7%及25,9%,未复发者3年及5年生存率为87.3%及80.3%,两者有显著的统计学差异。因此,如何掌握cN0的患者行选择性颈部淋巴结清扫术的指征是临床医生面临的难题。目前,尚无较好的方法能够在术前准确地判断临床Ⅰ~Ⅱ期口腔癌的颈部淋巴结转移情况,因此对于临床颈部淋巴结阴性(cN0)的口腔鳞癌患者的预部处理一直是口腔颌面头颈肿瘤界最具争议的话题之一。

口腔鳞癌最易发生转移的淋巴结群是Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ区。但这只是一般规律,在舌癌患者中时常会出现第Ⅱ和Ⅲ区无淋巴结转移,而Ⅳ区淋巴结存在转移情况,称为“跳跃转移”(skip metastasis),Shah研究了192例口腔鳞癌的选择性颈部淋巴结清扫术标本,发现有4.6%病例在第1、II、Ⅲ区没出现转移情况下出现第Ⅳ区淋巴结转移。该现象较多发生于舌癌,其发生率可高达15.8%。由于目前对口腔鳞癌的隐匿性转移和跳跃性转移缺乏特异性诊断方法,早期患者的颈部处理存在过度与不足的矛盾。

对于这个争论问题,目前仍没有明确的治疗指南。通常可以采用临床严密观察随访,出现颈部淋巴结转移后再行治疗性颈部淋巴结清扫术(TND),或同期行选择性颈部淋巴结清扫术。美国的《NCCN指南》里同时采纳了上述两种颈部处理方式,但却没有具体指征,对于需要行颈部淋巴结清扫术者,术式的选择也存在一定争议。李思毅等通过对132例早期舌鳞癌患者的临床回顾性研究认为,对于Ⅰ期及<3cm的高分化Ⅱ期患者可采取随访观察方案,而对于其余Ⅱ期患者均选择同期选择性颈部淋巴结清扫术。Song等认为,对于早期舌鳞癌患者需给予选择性颈部淋巴结清扫术,只有当颈部淋巴转移率低于<17%或术后挽救率>73%时,采用随访观察的策略会更好。由于早期口腔鳞癌淋巴结微转移灶主要形成于Ⅰ~Ⅲ区,约占92.6%;对于颈部淋巴结转移阴性的早期口腔癌患者,颈部淋巴结清扫术选择为肩胛舌骨上淋巴结清扫,通常不支持行Ⅳ和Ⅴ区淋巴结清扫。发表在2015年新英格兰医学杂志的重磅研究,印度塔塔医院的一项前瞻性Ⅲ期随机临床试验(NCT00193765),分析了T1N0M0期或T2N0M0期口腔鳞癌患者初次手术时行经口END对比TND(淋巴结复发时行颈部淋巴结清扫术)的优势,基于肿瘤大小、部位、性别及术前颈部超声对患者进行分层。主要终点为总生存期(OS),次要终点为无病生存期(DFS)。该试验计划 END比TND在OS上有10%的优势(单侧a=0.05,β=0.2),假设 TND组的5年OS为60%,计划样本为710例。2004年1月至2014年6月试验最终随机入组596例,有500例可分析患者(TND 255例.END245例),两组间的肿瘤部位与分期无差异;其中427例舌癌,68例颊黏膜癌,5例口底癌;T1期221例,T2期279例。中位随访时间为39个月,TND组与END组的复发例数分别为146例与81例;END组的3年OS及DFS显著高于TND组,OS (80.0%对比67.5%,HR=0.63,95% Cl 0.44~0.89.P=0.01),DFS(69.5%对比45.9%,HR=0.44,95%Cl 0.34~0.58,P<0.001)。使用Cox回归对分层因子进行校正后,END组在OS和DFS上仍较TND组有明显优势。在TND组复发病例每增加15例,死亡病例将增加8例。早期口腔癌患者行选择性颈部淋巴清扫术可以减少37%的死亡率,研究结论应考虑将END作为标准治疗方案。即便支持END的证据多一些,由于不同医生有自已不同的选择标准,印度研究的结论仍很难改变目前的临床实践现状。今后的研究重点将不再聚焦哪种颈部淋巴结清扫术方式更好,而重点在于怎样通过临床、病理及分子生物标记物筛选适合END的患者,不同预后分层的患者如何采取不同的颈部处理策略。

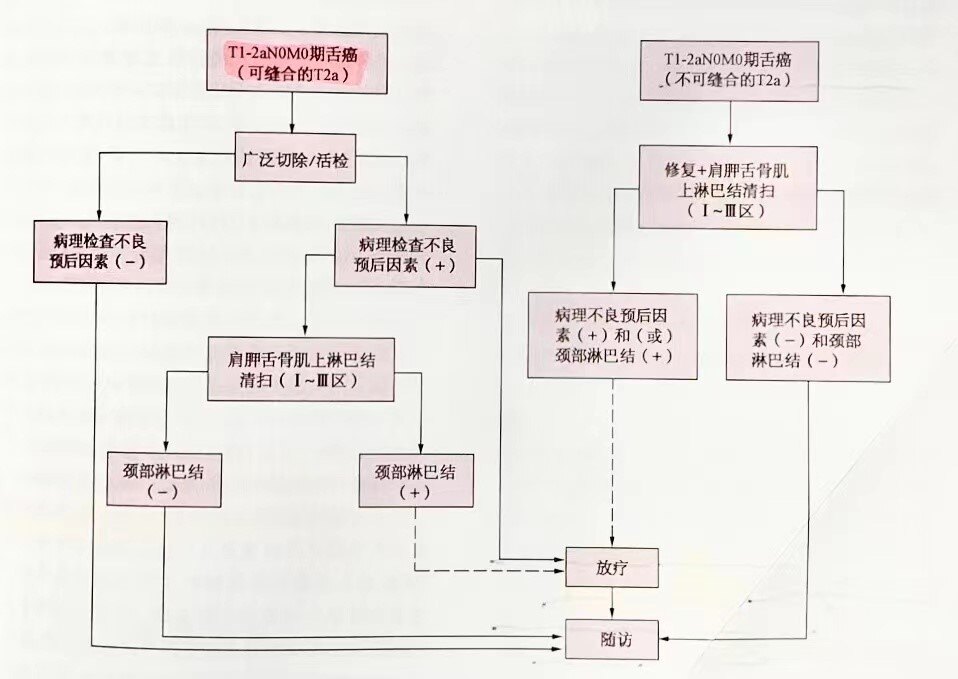

颈部淋巴引流区的预防性照射也是早期cN0口腔癌颈部处理的一个选项,手术相对放疗的优势在于并发症少(大多采用肩胛舌骨肌上颈部淋巴结清扫术),能提供淋巴结转移的病理诊断,为进一步治疗提供依据。相比单一的原发灶广泛切除术和(或)单侧颈部淋巴结清扫术,放疗的优势在于可以遵循口腔癌隐匿性和跳跃性颈部淋巴结转移的特点治疗更广泛的淋巴引流区,且临床上易于操作。除了对原发灶的肿瘤床和手术床,预防照射范围还可以方便地包括口底及双侧颈部淋巴引流区,并可将上述区域作为一个整体靶区进行照射。由于是预防性照射,放疗剂量可以控制在50~54Gy,并不会增加患者过多的急性或晚期的毒性反应。颈部淋巴结清扫术的主要不良反应是给患者带来一定的臂丛神经功能障碍和一些手术并发症,放疗的不良反应是口干和颈部软组织的纤维化,两者的不良反应谱并不相同。颈部淋巴结清扫术与放疗的疗效对比,尚无样本量足够大的随机对照研究显示两者的优劣。回顾性研究显示,两者在控制亚临床转移灶方面是一致的。放疗的局部失败率为0%~8%,手术为0%~11.2%,两者的生存率基本一致。Shim的回顾性研究了57例T1-2N0-1早期舌癌,44例未行术后放疗的患者有13例出现区域淋巴结转移,而13例行术后放疗的患者仅有2例发生区域失败。虽然这个结果无统计学意义,但行颈部照射的患者确实较少发生颈部淋巴结的复发,辅助放疗在早期口腔癌局部区域控制方面的作用应得到重视。目前,大多数学者认为对于早期口腔癌放疗并不增加颈部淋巴结清扫术后的疗效;但对部分有不良预后因素(如舌癌原发灶侵及深度>4mm)而且未行颈部淋巴结清扫术的患者,放疗可以达到类似颈部淋巴结清扫术的局部控制率。针这个观点,并无前瞻性临床资料能证实。上海交通大学医学院附属第九人民医院于2015年开展了相关的临床研究,旨在探索放疗对早期舌癌(T1-2aN0M0)的疗效,提倡根据患者的临床病理特征选择合适的颈部处理方式。具体临床处置规范见图-1。

早期舌癌颈部处理流程

注:(1)病理不良预后因素包括病灶浸润深度≥4mm、浸润前缘、神经/血管侵犯、切缘阳性。

(2)虚线:对于选择性颈部淋巴结清扫术后发现有隐匿淋巴结转移(pN+)的处理,并不是所有病例都适合做术后补充放疗。对于转移淋巴结数目>2个或有包膜外浸润的病例宜做术后补充放疗。

局部晚期口腔癌的非手术治疗

对中晚期口腔癌尤其是出现颈部淋巴结转移时单纯放疗疗效较差,放疗的主要作用是术后辅助治疗。术后放疗的目的在于控制或减少亚临床灶的复发,降低局部和区域淋巴结复发率,术后辅助放疗通常根据手术切除的彻底程度(R0,R1,R2)、原发性肿瘤的体积范围(>T3)和有无淋巴结转移等术后病理检查结果给予不同方案。如手术为根治性切除,对可能潜在病变区行预防性放疗,剂量水平为54~60Gy/5~6周;对手术为姑息性切除者,对肉眼残余病灶可通过缩野技术给病变区追加剂量,使总剂量达66~70Gy/6~7周。有学者报道口腔癌术后放疗,疗效除与病理分期、切缘阳性等有关外,还与治疗总时间(从手术至完成放疗)有关,≤100天者局部控制率较高。术后放疗的主要不利因素是:①由于手术后局部瘢痕形成,导致局部组织乏氧细胞较多,对放疗的敏感性有所降低;②由于患者大多数年龄较大,手术切除范围广并需要修复重建,使患者术后恢复较慢,容易延迟术后放疗开始的时间。采用同期加量的调强放疗技术,联合同期化疗可以在一定程度上减少上述原因带来的不利影响。

相比其他头颈部肿瘤,以中、高分化鳞癌为主要病理类型的口腔癌对放疗及放化疗的敏感性和退缩效应相差较大。最近的关于头颈鳞癌放化疗联合的荟萃分析显示,包含口腔在内的头颈部鳞癌,无论是根治性放疗还是术后放疗,联合同期全身化疗均可以显著改善总生存率(overall survival,OS)和无肿瘤相关事件的生存率(event freesurvival,EFS),单药顺铂(DDP)同期化疗可以取得与多药联合相当的约6.5%的5年生存获益。在这种背景下,同期放化疗是目前不能手术或术后伴有不良病理预后的特征(如R1或R0<5mm切除,或淋巴结包膜外侵犯)患者的标准治疗。当然,在临床实践中,这种联合治疗会产生一定的毒性反应,需根据患者个体差异,灵活地运用多学科治疗策略。

术后辅助治疗的进展在于进一步改善具有高危因素患者的预后,RTOG-0234研究是一项Ⅱ期随机临床试验,试验设计为手术后顺铂联合西妥昔单抗,或多西他赛联合西妥昔单抗同期放疗治疗局部晚期头颈部鳞癌。早期的试验结果与EORTC22931/RTOG9501的术后同期放化疗组的结果相比,西妥昔单抗联合辅助放、化疗是可行的,且耐受性良好。无论对DFS还是OS,两个研究组均有改善,其中多西他赛联合西妥昔单抗组生存获益更为显著。正在进行中的RTOG1216和RTOG0920临床研究将进一步评估抗EGFR的靶向治疗在术后中、高危头颈部鳞癌辅助治疗中的价值。

相比同期放、化疗,诱导/新辅助化疗通过全身性、系统性的细胞毒性作用,可以降低肿瘤负荷,提高手术的可切除率及切缘阴性率,同时又可以及时治疗亚临床转移病灶,降低转移率。Patil等报道,不可切除的晚期口腔癌行TPF或PF诱导化疗方案后,TPF方案的可切除率为68%,PF为37.89%。但是,手术切除率的提高并不一定能转化为生存获益。主要的争议在诱导化疗是否降低远处转移率,以及是否提高总生存率和无瘤生存率。但对口腔癌的诱导化疗也有一些共识,如诱导化疗可提高手术切除率,但未能降低局部区域的复发率,化疗有效者的预后好于无效者,化疗可提高无根治机会患者的生存率。值得提醒的是,在众多有关头颈部鳞癌诱导化疗的研究报道中,口腔癌仅占很小的比例,而且大多数研究不涉及手术治疗的作用,所以理解和运用诱导化疗时需要谨慎。

仅有的两个关于口腔癌诱导化疗的Ⅲ期随机对照临床研究。一个是195例局部晚期口腔癌术前随机接受或不接受经典的顺铂与氟尿嘧啶(5-Fu)双药联合方案,术后有高危预后因素的患者(切缘阳性或淋巴结包膜外侵犯)补充术后放疗,两组长期随访的生存结果并没有明显不同,两组的5年生存率均为55%,P=0.767。另一个来自上海交通大学医学院附属第九人民医院钟来平等人的研究,增加了紫杉类药物的TPF术前诱导化疗方案也未能显示明确的生存获益,尽管上述两个临床试验在主要观察终点总生存率没取得进展,但亚组分析中均显示对诱导化疗应答好的患者,其预后较好。在其他肿瘤如乳腺癌和骨肉瘤的诱导化疗中也观察到此现象,这也提示诱导化疗的应答在一定程度上是预后的预测指标。如何筛选对诱导化疗敏感的患者,例如利用高通量分子基因检测技术和选择更好的化疗药物,应该是未来治疗的发展方向。诱导化疗阶段加入抗EGFR的靶向治疗能否增加应答率,进而进一步提高疗效。笔者单位上海交通大学医学院附属第九人民医院正在进行的Ⅲ期随机对照研究已完成243例的入组,包括Ⅲ/Ⅳa期口腔癌、口咽鳞癌(扁桃体癌除外)术前随机接受或不接受西妥昔单抗、多西他赛及顺铂的诱导化疗联合手术和术后放、化疗,期待其最终结果带来的提示。

非手术治疗策略在需要器官保留的部分,局部晚期的喉癌和下咽癌的多学科治疗中取得了成功,无论是同期放、化疗还是根据诱导化疗后的肿瘤退缩情况决定是手术还是放疗,都是临床实践可取的保喉方式,但上述策略能否有效地运用在口腔癌治疗中,还是个很大的挑战。美国密执根大学近期报道的一个Ⅱ期临床试验,针对局部晚期的口腔癌,PF方案诱导化疗后,应答退缩良好的病例采用同期放、化疗的非手术后续治疗,应答退缩不佳的患者则行挽救性手术。试验由于入组缓慢,且2组间疗效相差过大,已提前终止。根据配对分析资料显示,手术组疗效明显好于非手术组,2年局部控制率手术组72%,同步放、化疗组26%,P=0.001;疾病相关生存率(DSS)手术组65%,同步放、化疗组32%,P=0.03。化疗敏感性并不能筛选适合非手术治疗策略的患者。Gore等回顾性分析了局部晚期口腔癌采用非手术策略(包括同步放、化疗或单纯放疗)的疗效,结果显示5年OS29%,5年DSS30%,放射性下颌骨坏死率36%,效果并不理想。另一些小样本的研究同样显示,非手术治疗的局部控制和生存预后仍不如多数手术联合术后放疗的结果。

综上所述,无论在同期放、化疗阶段还是在诱导化疗阶段,非手术治疗策略(化疗、靶向治疗)仍不能取代手术和术后放疗在口腔癌治疗中的地位,手术仍是可切除口腔癌病例的首选治疗。

本文是曾辉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论