三甲

三甲

不得不提的直肠切除患者的保肛之痛——低位前切除综合征

直肠术后或直肠保护性造口还纳术后,便急、便频、排空障碍和大便失禁让患者苦不堪言,冲淡了保肛的喜悦。这就不得不提到直肠癌患者的保肛之痛—低位前切除综合征。

各种保肛手术的广泛应用显著减少了永久性造口的比例。然而,25%~90%的患者在保肛术后,尤其是直肠保肛的造口还纳术后会出现不同程度的肠道功能异常,表现为便急、便频、排空障碍和大便失禁等,这一系列症候群被称之为低位前切除综合征。低位前切除综合征的症状在术后早期最为显著,之后逐渐缓解并在1-2年后进入稳定期。相当比例的重度低位前切除综合征可持续终身。

一、哪些患者容易出现低位前切除综合征?

1、接受低位或超低位直肠癌保肛术的患者;

2、接受放疗的直肠癌患者;直肠及周围组织的纤维化、局部神经病变、肛管括约肌的形态学改变及盆腔自主神经的损伤。

3、全直肠系膜切除:这可能主要源于其对盆腔自主神经的损伤。

4、吻合口并发症:吻合口狭窄,吻合口漏。

二、如何评估低位前切除综合征?

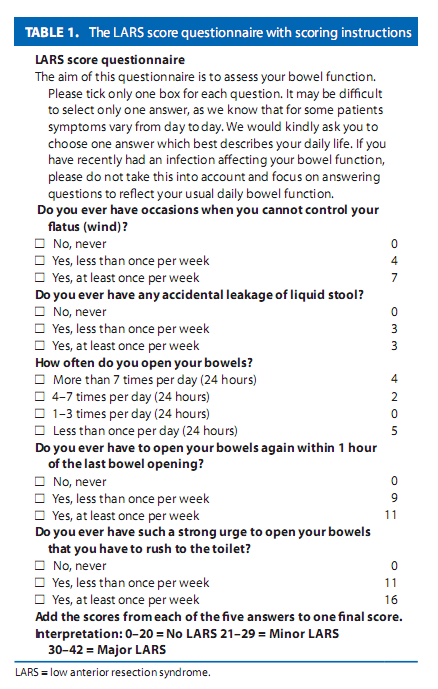

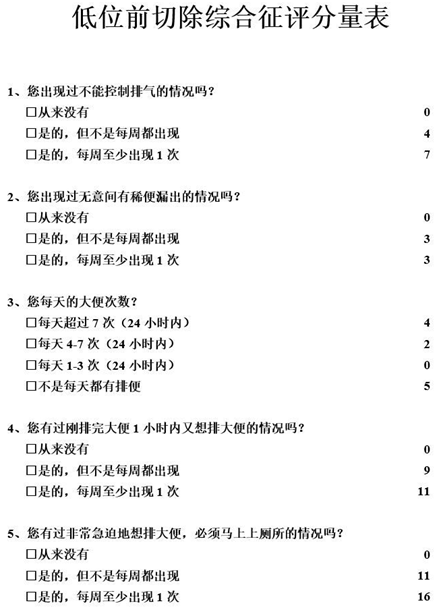

低位前切除综合征专项量表针对低位前切除综合征的5个最重要的临床症状,即便急(urgency)、便频(frequency)、密集排便(clustering)、气体失禁(incontinence for flatus)和液便失禁(incontinence for liquid stool),设计了相应问题并赋分。根据总得分情况,将低位前切综合征分为无低位前切除综合征(0-20分)、轻度低位前切除综合征(21-29分)及重度低位前切除综合征(30-42分)。若患者被评估为重度低位前切除综合征,建议咨询结直肠肛门外科专科医师寻求专业治疗。目前该量表已经完成了汉化及信效度评价,可用于国内低位前切除综合征患者的症状评估(表1-1)。

低位直肠前切除综合征(LARS)评价量表

评分总分:■0–20:无LARS;■21–29: 轻度LARS;■30–42: 重度 LARS;

英文原版

中文版

三、低位前切除综合征的治疗

低位前切除综合征作为肠道功能异常症候群,目前尚缺乏明确的治疗共识。现有的治疗方法多为借鉴既往用于失禁和排便异常的手段,常常“治标难治本”,更好的治疗方式仍有待探索。调整饮食方式与添加膳食纤维,保持大便松软,通常作为对直肠癌术后患者的常规建议,但其对于低位前切除综合征症状的影响尚无任何证据。

排便次数增多:可采用止泻药物洛哌丁胺(易蒙停)及5羟色胺(5-HT)拮抗剂雷莫司琼。

产气和腹胀:主要症状为产气过多、肠胃气胀或腹胀,可采用利福昔明或新霉素等抗生素治疗。

结肠灌洗被认为是一种简单有效的治疗方式,尤其针对失禁和便频症状。其机制可能一方面在于单纯的清洁作用,同时大量液体进入结肠后可刺激肠管模拟正常蠕动,从而起到康复训练的效果。在实际使用中,推荐大量(500-1500 ml)、高频(每周3-4次)、长期(6个月以上)的治疗方案。

盆底康复治疗是一类新兴的综合治疗方法,包括盆底肌肉训练(收缩肛门)、生物反馈、生物电刺激和容积球囊训练。目前该治疗方法尚处于探索阶段。在重度 LARS 患者中,盆底康复训练通常与结肠灌洗联用。

骶神经刺激是一种微创的治疗方式,采用皮下埋置发生器经导线低电流刺激骶神经,起到调节神经支配的作用。骶神经刺激被认为可以改善失禁症状与排便感觉能力,总体有效率可超过90%。鉴于骶神经刺激对设备和经验性操作的要求,其通常用作保守治疗效果不佳时的替代方案。

对于长期顽固而严重的低位前切除综合征,患者经 2 年保守或微创治疗后仍因重度低位前切除综合征症状而生活质量低下时,永久性造口可能是改善患者生活质量的最后手段。

本文是苏锦松版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论