三甲

三甲

肝癌的早期诊断和筛查

肝癌是常见的恶性肿瘤之一,全世界新发肝癌病例约半数以上来自我国。由于肝脏隐匿在上腹深部,外有肋骨为其屏障,故发生的肿瘤早期不易发现;另外,肝脏有强大的代偿能力,早期常无症状,这也给肝癌的早期发现带来困难。我国超过 80% 的患者在确诊为肝癌时多为中期或晚期,未能在早期采取治疗措施,预后效果较差。未来数十年内肝癌仍将是严重威胁我国人民生命健康的重大疾病。早期诊断在临床中可以为患者争取治疗的时间,在提高生存率、改善预后方面起到了不可替代的作用。

肝癌的早期筛查早期诊断意义重大

对于肝癌的早筛早诊,应向日本学习。日本早在20世纪80年代就率先开展全国肝癌筛查,并最早开发和实施超声对肝癌的诊断系统,而且发现PIVKA-Ⅱ和ALP-L3,对肝癌的早筛早诊作出了巨大贡献。根据日本第22次普查数据,65.2%的HCC患者诊断时只有1个病灶;另外,33.4%的患者诊断时病灶<2cm,55.4%的患者诊断时病灶<3cm。对于早期肝癌无论是手术还是消融治疗效果比较理想,如据复旦大学肝癌研究所的资料显示,直径小于5厘米、2厘米的小肝癌根治性手术切除后的5年生存率分别达到达72.9%和86.4%;近十几年来兴起的消融治疗对于单个直径≤3cm的早期肝癌其疗效类似或优于手术切除。而取得满意疗效的关键在于对肝癌的早期诊断。而早期诊断的主要途径是进行肝癌的普查。

肝癌的早期筛查

各种原因导致的肝硬化是肝癌发生的重要环节。慢性乙型肝炎是我国患者发生肝细胞癌的主要病因,酒精、代谢相关性疾病患者肝癌的发病率逐年增加,黄曲霉毒素 B1 增加了 HBV 感染、酒精性肝病患者肝癌的发生风险。筛查有助于 HCC 癌前病变的早发现、早诊断和早治疗,对提高 HCC 的整体疗效将起到积极的作用。

肝癌高危人群主要包括:乙型(HBV)、丙型肝炎病毒(HCV)感染、过度饮酒、代谢危险因素(包括代谢综合征、肥胖、II型糖尿病)、非酒精性脂肪肝(NAFLD)、长期食用被黄曲霉毒素污染的食物、各种其他原因引起的肝硬化以及有肝癌家族史等。目前,乙型和丙型肝炎病毒(HCV)仍然是HCC最重要的危险因素,但其重要性在未来几年可能会下降,因为对新生儿乙肝疫苗的接种以及对HBV和HCV慢性感染的有效治疗有助于降低病毒相关HCC的发病率。而HCC的代谢危险因素和非酒精性脂肪肝(NAFLD)的患病率正在增加,并可能成为全球HCC的主要原因。

乙肝、肝硬化转变为肝癌示意图

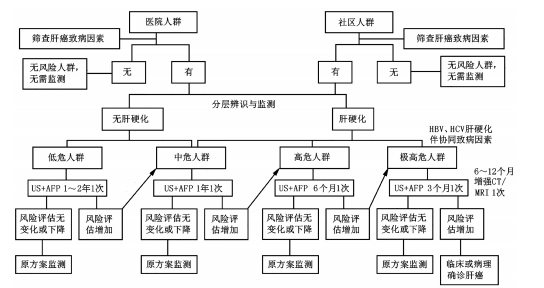

2019年版原发性肝癌诊疗规范推荐腹部超声检查联合血清甲胎蛋白(AFP)间隔6个月检查1次(常规监测),作为肝癌高危人群的监测方案。2014年日本肝病学会将肝癌高危人群进行了进一步的分层,对于高位人群(慢性乙肝、丙肝和非病毒性肝硬化患者)间隔6个月行超声检查联合AFP、异常凝血酶原(DCP)、甲胎蛋白异质体(AFP-L3)检测;而对于极高危人群(乙型或丙型肝硬化患者)间隔3至4个月重复检查,必要时行CT或MRI检查;检查的结果是发现BCLC A期肝癌占60%~65%,显著高于全球早期肝癌诊断率的10%~30%,这说明分层监测更有利于肝癌的早期诊断。

定期B超体检,是发现早期肝癌的有效手段

血液学AFP、PIVKA-II的检测能有效提高早期肝癌的确诊率

肝癌早期诊断的标志物

在肝癌细胞分化中,合并分泌微量蛋白进入外周血,这是在正常人群中难以检测到的病理现象。肝细胞癌变过程十分复杂,并且由于个体因素的不同,癌变基因表达异常的现象需要通过有效的标志物来进行观察和诊断。肝癌经典血清学诊断标记物甲胎蛋白(AFP)已在临床应用多年,但其灵敏度和特异度均不尽如人意,对AFP阴性肝癌诊断价值有限。目前临床应用广泛的新型标记物如甲胎蛋白异质体3(AFP-L3)、异常凝血酶原(DCP/PIVKA-Ⅱ)、与AFP具有互相补充作用,联合检查可明显提高早期肝癌的诊断率。

1、血清AFP是当前诊断肝癌和疗效监测常用且重要的指标。血清 AFP≥400μg/L,排除妊娠、慢性或活动性肝病、生殖腺胚胎源性肿瘤以及消化道肿瘤后,高度提示肝癌。血清AFP 轻度升高者,应作动态观察,并与肝功能变化对比分析,有助于诊断。然而尚有30%-40%的肝癌病人AFP检测呈阴性,包括ICC、高分化和低分化HCC,或HCC已坏死液化者,AFP均可不增高。80%<2cm的HCC不分泌AFP。对血清AFP阴性人群,可借助AFP-L3、PIVKA-Ⅱ和血浆游离微小核糖核酸进行早期诊断。

2、PIVKA-Ⅱ在早期肝癌的诊断中,具有灵敏度、特异度高等特点。PIVKA-Ⅱ是AFP诊断肝癌的互补指标,针对部分在 AFP 检测中水平较低或者趋于临界点的肝癌患者,可以在二次检测中应用放射免疫法测定其 PIVKA-Ⅱ水平,以提高诊断的准确率和肝癌患者诊断的阳性率。无论对于乙肝相关性肝癌,BCLC早期肝癌或中晚期肝癌,<3cm的小肝癌,无症状肝癌,还是病理分化好的肝癌而言,PIVKA-II的诊断效能均优于AFP。PIVKA-II与AFP具有互补性;与单用AFP的传统方法比,PIVKA-II+AFP的联合诊断方法能够使肝癌检出率从61.5%提高至88.7%。和常规超声筛查相比,PIVKA-II可提前6-12月发现HCC,HCC诊断前12月与前6月PVIKA-Ⅱ的阳性率分别为43.1%和51.0%。

3、AFP-L3诊断肝细胞癌的总体灵敏度和特异度分别为48.3%和92.9%,其诊断HCC的特异性高于AFP。对于AFP 20-400ng/ml,影像学检查阴性的患者,AFP-L3的升高可协助早期诊断HCC。

近年来,循环微小核糖核酸(miRNA)、循环肿瘤DNA(ctDNA)、循环肿瘤细胞(CTC)等液体活检新技术的涌现使得肝癌的早期诊断水平再上一个台阶,临床应用潜力巨大。如樊嘉院士团队建立了7种肝癌相关miRNA集合的肝癌诊断模型,可以准确诊断早期肝癌(灵敏度82.5%,特异度83.5%)。

肝癌早筛早诊的影像学手段

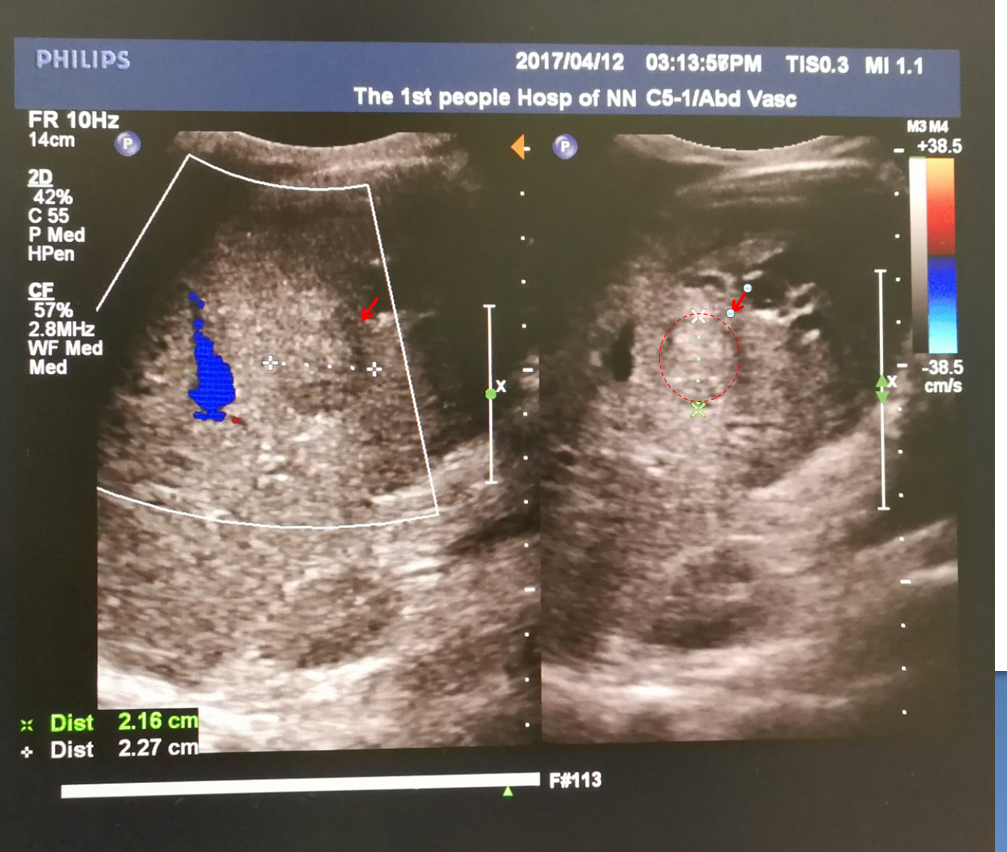

超声由于其操作简便、灵活、无创和价格低,被很多国家的指南推荐作为肝癌的筛查方法。超声可较灵敏地发现肝内占位性病变,准确区分囊性或实性病变。直径>2cm的肝脏肿瘤,根据病灶血供等特征,超声有助于鉴别其良恶性。总体来讲,对于直径<2cm、2~3cm、4~5cm 和>5cm的肝癌,超声诊断的灵敏度分别为39%~65%、76%、84%和90%。超声多普勒不仅可以看到病变内的血液供应,还可以识别病变与血管之间的关系。超声造影使肝脏占位内的血流动力学变化可视化,并有助于鉴别诊断各种肝脏占位性病变的性质,提高超声诊断肝癌的灵敏度和特异度。但是,超声容易受到检查者经验、手法和细致程度的影响,也受患者肥胖的影响。超声仍是肝癌筛查与监测最重要的工具。

腹部增强CT及MRI

与超声相比,在极高肝细胞癌危险的肝硬化患者中,对比剂钆塞酸二钠增强MRI监测,可提高早早期肝细胞癌的检出率。但是,直径≥2cm肝癌,CT与MRI诊断的灵敏度相似。动态增强CT和多模态MRI扫描是肝脏超声和血清AFP筛查异常者明确诊断的首选影像学检查方法。对早期HCC的诊断,早期HCC血管密度较低,因此CECT难以诊断,Gd-EOB-DTPA增强MR是良好的检查方法。在肝胆期图像上虽然部分中-高分化HCC会摄取对比剂、一些良性结节(例如肝囊肿、肝血管瘤)不摄取对比剂,但是联合DWI、T2WI的多参数、多序列成像有助于良恶性结节的鉴别诊断。

本文是孙兴版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论