三甲

三甲

非哺乳期乳腺炎

非哺乳期乳腺炎(non-puerperal mastitis,NPM) ,顾名思义,是发生在女性非哺乳期的一类乳腺炎症性疾病。虽然是一组良性疾病,但常规治疗无效,病情极易反复,最终可导致乳腺毁损,严重影响女性患者生活质量和身心健康。病程缠绵,正可谓“缠缠绵绵到天涯”,不少患者甚至因此而无奈选择切除乳房。

近年来,该病发病率呈明显上升趋势,专科医师对此疾病诊疗尚无统一认识,而更多的临床医生对此认识不足,往往导致误诊、治疗不当、病情迁延不愈或反复发作。

非哺乳期乳腺炎发病早期比较隐匿,不易察觉,可出现乳头分泌物、乳晕区及周围皮下结节,可无明显肿痛;疾病进展期或急性感染期,可出现病灶表面皮肤红、肿、热、痛等炎症表现,此时抗感染治疗部分有效;如不能控制病情进展,则形成脓肿,需进行切开排脓。但因其疾病特点(其病灶为多发,而不是单发脓腔形成),多灶且范围大,似“老鼠打洞” 、“蜂窝煤”样表现,致其病程缠绵,反复发作,持续时间长,甚至数年,直至最后乳房外观毁损。部分患者不堪忍受长期疾病折磨和乳腺外观毁损的压力,无奈选择切除乳房,这势必给患者尤其是年轻女性带来长期的精神心理创伤体验。

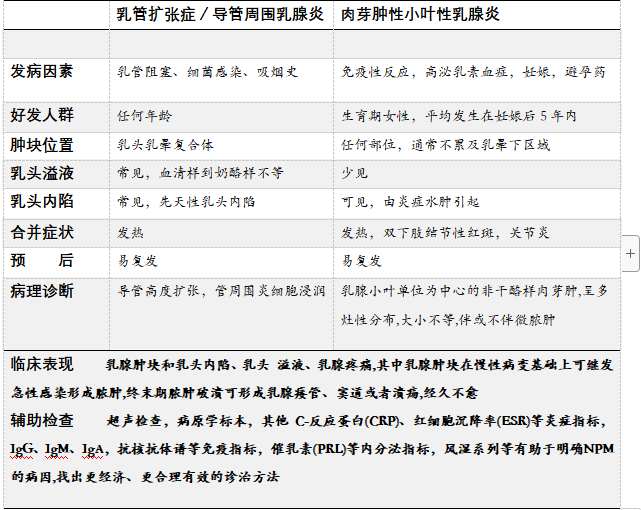

最常见非哺乳期乳腺炎包括两种类型:(表1)乳腺导管扩张症(mammary duct ectasia,MDE)/导管周围乳腺炎(periductal mastitis,PDM)和肉芽肿性小叶性乳腺炎(granulomatous lobular mastitis,GLM)。

(1)乳管扩张症/导管周围乳腺炎与肉芽肿性小叶乳腺炎的鉴别

非哺乳期乳腺炎特别是肉芽肿性乳腺炎,反复发作,难以彻底治愈,是当前的医学难题之一。

武汉市第一医院甲乳外科秉持“关爱身心,关爱乳房”初心,迎难而上,在这一专业领域积累了丰富的经验。通过充分挖掘病史病因,寻找各种诱发因素,并加以阻断;通过空芯针穿刺组织病检取得病理学确诊依据;中药外敷+糖皮质激素+抗生素综合诊疗手段,尽最大可能缩小病灶直径,给患者手术完整切除病灶、减少器官外观毁损的机会。同时,有我院中医特色治疗强有力的支持,予以外科治疗后中医药维持治疗,尽可能减少复发风险。对于难治性疾病的诊疗,甲乳外科更是着眼于非哺乳期乳腺炎的防治,通过乳头内陷矫正技术治疗诱因,从而减少发病几率。对于已经多次发作,乳腺外观受损或损毁的患者,我们通过乳房重建技术努力帮助她们重建乳房、重拾信心。

非哺乳期乳腺炎预防小贴士:

①在哺乳期保持良好的哺乳习惯,断奶时注意科学回奶。

②保持良好的饮食习惯。易过敏者避免食用虾、蟹等异种蛋白,洗净食物表面的农药残余,尽量少吃辛辣刺激的食物等。

③积极治疗乳头内陷;避免乳房外伤。

本文是赵建国版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论