三甲

三甲

肺癌能活多久,肺癌预后改善,肺癌5年生存率

一个20几岁的小姑娘不幸罹患肺癌,术后病理IIIA。她受过高等教育,学习能力很强,自己查了很多资料,认为自己只有40%的可能性活过5年,极度恐惧中。的确根据第8版肺癌分期,各分期肺癌5年生存率分别是,IA1 90%;IA2 85%;IA3 80%; IB 73%; IIA 65%; IIB 56%;IIIA 41%;IIIB 24%;IIIC 12% ;IVA10%;IVB 0% [1]。但是这些数据是基于全世界肺癌患者的平均水平,而且是1999年到2010年的数据。10几年后的今天,肺癌是不是活的更久了呢?根据2022年美国最新统计数据, 2001年,生存超过3年以上的肺癌患者比例为19%,2004年上升到21%,2015年至2017年则上升到31%,所以有依据相信肺癌的预后越来越好了[2]。具体到每一位患者,因为病理类型不同,肿瘤分期不同,分子突变和PD-L1表达水平,接受的治疗模式不同以及合并其它疾病情况等差异极大,这些都会影响患者的预后。以下分享希望能更新大家对肺癌的理解,不要谈癌色变。

首先和大家分享两种幸福的“肺癌”患者,术后病理报告提示原位癌和微浸润腺癌的“肺癌”患者,肺癌打引号是因为原位癌根据最新WHO分型,已不属于肺恶性肿瘤范畴,肺癌临床分期中对于原位癌有专门的T分期,分别为Tis和T1mi,,临床工作中,切缘足够的原位癌和微浸润腺癌患者,尚未见到因肺癌复发转移而死亡的病例。

其次,肺癌中磨玻璃成份多少对预后影响也非常大。磨玻璃成份占比不仅是医生选择手术方式的重要依据,也是影响肺癌患者预后的关键指标。日本学者一项研究发现,对于直径小于等于2cm,磨玻璃成份大于等于75%的肺癌患者,保证足够切缘的肺局部切除手术(楔形切除或肺段切除),随访过程中,未见该类型肺癌患者复发或因肺癌原因死亡。仅有患者死于其它原因,5年生存率达到99.4%[3]。通俗一点说,直径小于等于2cm,磨玻璃成份大于等于75%的肺癌患者接受了根治性手术后,肺癌癌症相关5年生存率100%。鉴于此类患者预后极佳,现在需要回答的问题是,直径小于等于2cm,磨玻璃成份大于等于75%的患者,是不是不需要任何治疗,单纯随访复查即可,目前临床研究正在随访观察中。

再次,由于肺癌筛查的开展,越来越多患者可以早期发现。对于IA1到IA3的患者术后定期随访复查,预后主要取决于患者病理类型和分子分型。IB-IIIA患者,术前新辅助化疗和或术后免疫辅助以及靶向辅助,无复发生存较既往有明显提高。其中免疫联合化疗新辅助后手术较单纯化疗后再手术,无复发生存延长10.8个月(31.6 个月vs 20.8月),两组2年复发生存分别为63.8%和45.3%[4]; 另一项术后免疫辅助研究中[5],IB-IIIA患者完成根治性手术和规范术后化疗后,随机接受安慰剂或免疫维持治疗16个周期(3周一次),接受免疫维持治疗可以降低复发风险,特别是在II-IIIA期 PD-L1表达大于等于1%的亚组中;术后靶向辅助中[6],IB-IIA期含有EGFR敏感突变阳性(Ex19del/L858R)并接受根治性手术患者682例(其中410接受了术后辅助化疗,272例没接受化疗),随机分为接受奥希替尼或安慰剂辅助3年,结果显示接受靶向辅助,可降低77%-84%的疾病复发或死亡风险,据统计推算,奥希替尼靶向辅助组5年OS可以达到83.2%(2021 ESMO Abstacts)。但是研究汇总最终的生存数据还在随访观察中,但是我们有理由预测,IB-IIIA分期患者,根据分子分型和PD-L1表达水平,接受不同围术期治疗和根治性手术后此类患者的预后将进一步改善。

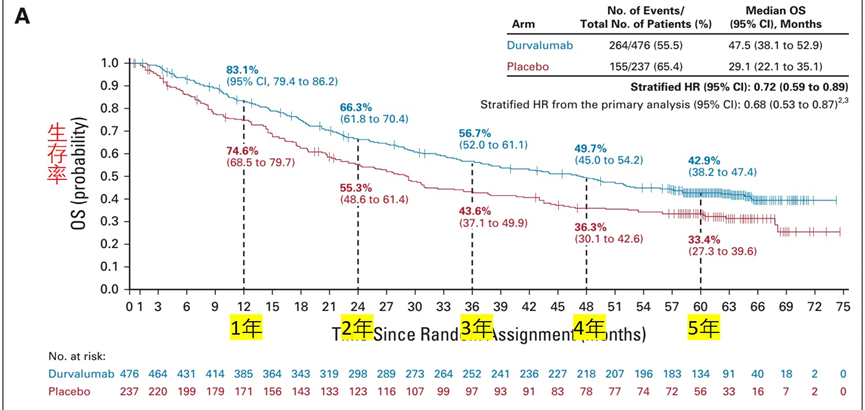

对于不可切除的局部晚期IIIA到IIIB期患者[7],接受了根治性同步放化疗后,476例患者接受了免疫维持治疗,237例患者接受了安慰剂治疗,结果显示免疫巩固治疗可以明显延长患者生存时间,其中两组1年生存率83.1%和74.6%,2年生存率66.3%和55.3%,3年生存率56.7%和43.6%,4年生存率为49.7%和36.3%,5年生存率42.9%和33.4%. 有理由坚信,文初的小姑娘是可切除,术中偶然发现IIIA期,接受规范术后辅助治疗后,她的5年生存率应该是比42.9%要好。

最后,合并转移的晚期肺癌患者,因为基因突变类型和分子标志物表达水平不同,接受靶向或免疫治疗后,5年生存率在15-50%之间,此类患者异质性极大[8]。

本文所述以非小细胞肺癌为例,关于小细胞肺癌不能以此作为参考。

参考文献:

[1] CHEST 2017; 151(1):193-203.

[2] CA Cancer J Clin 2022;72:7-33.

[3] J Thorac Cardiovasc Surg.2022 Jan;163(1):289-301.

[4] N Engl J Med. 2022 May 26;386(21):1973-1985.

[5] Lancet. 2021 ;398:1344-1357.

[6] N Engl J Med. 2020 Oct 29;383(18):1711-1723.

[7] J Clin Oncol. 2022 Apr 20;40(12):1301-1311.

[8] NCCN guideline V3,2022

本文是李成强版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论