三甲

三甲

对骨质疏松症基础治疗的思考 ——钙剂和维生素D的补充

本文针对目前骨质疏松基础治疗的临床状况,通过梳理维生素D的代谢和作用、骨基质的矿化机制,探讨补充钙剂和维生素D的理念,以期为临床实践强化理论指导。

钙和维生素D的充足是防治骨质疏松的前提。笔者接触到的个案中,一位类风湿关节炎女性患者因长期口服激素治疗导致糖皮质激素性骨质疏松,虽然服用激素的同时使用碳酸钙D3片(每片含钙600毫克/维生素D3 125国际单位)每日一片与骨化三醇胶丸(每粒0.25ug)每日一粒的用药方案,仍未防止骨折的发生;在发生骨折后,合并静脉用双磷酸盐类药物抑制骨吸收治疗,仍未逆转频繁骨折的临床状况,并最终因肺炎诱发的脓毒症于71岁时去世。这个案例引发了笔者对骨质疏松基础治疗(补充钙剂和维生素D)的思考,兹将心得陈述如下:

一、骨化三醇不用作骨质疏松症患者的维生素D补充剂

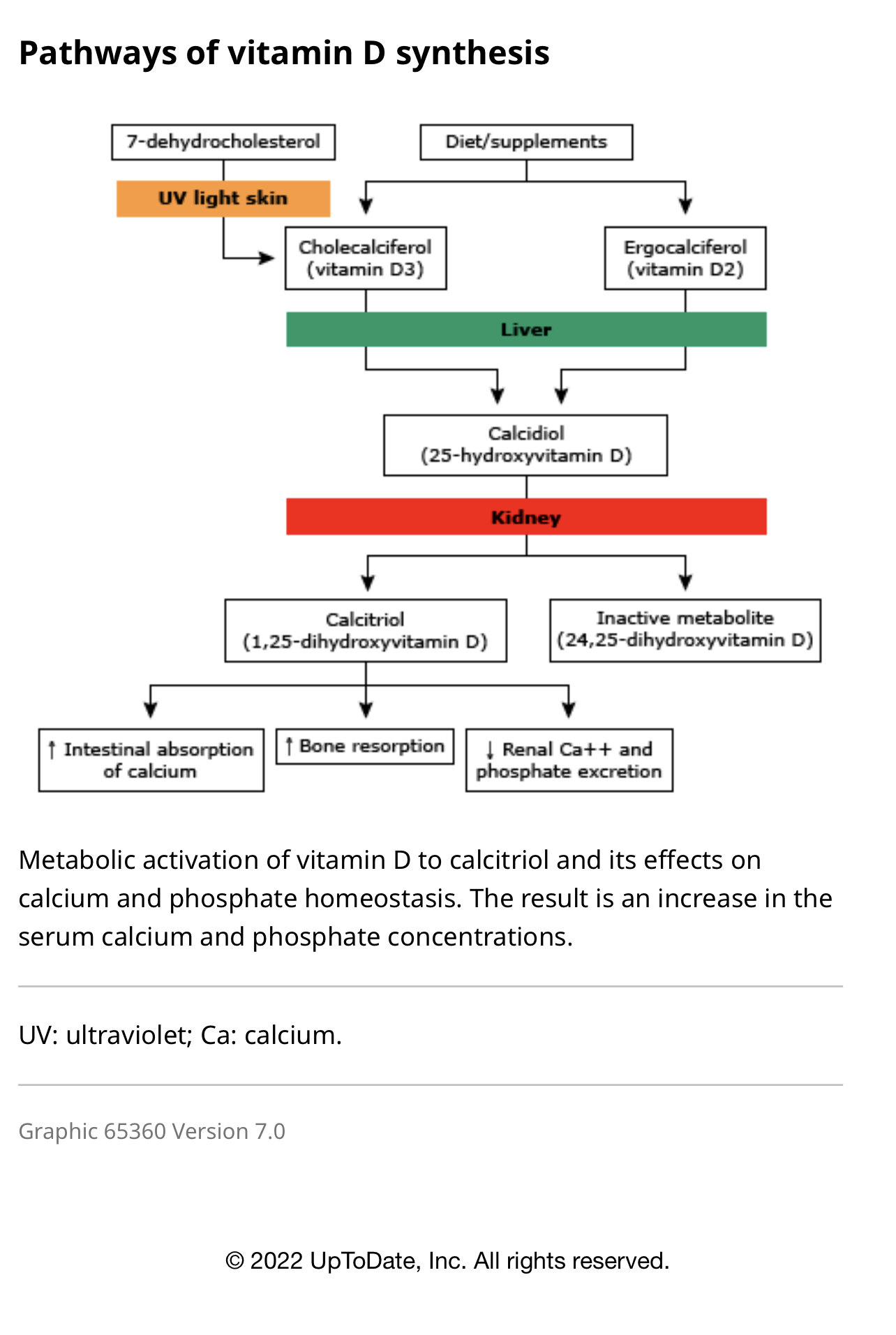

首先,笔者回顾了维生素D的代谢及调节过程。来自食物或皮肤合成的维生素D不具有生物学活性,需要在肝脏和肾脏中由酶催化成有活性的代谢产物。也就是说,我们常规补充的普通维生素D(比如维生素D滴剂等)是不具有生物学活性的,需经肝肾代谢成活性维生素D——1,25-二羟维生素D(骨化三醇),才能发挥生理作用。而1,25-二羟维生素D的血浆浓度由25(OH)D的利用度,以及肾脏中1-α-羟化酶(CYP27b1)和24-α-羟化酶的活性共同决定[1]。

维生素D合成的途径

肾脏中1-α-羟化酶主要受以下因素的调节:甲状旁腺激素(PTH)、钙和磷酸盐的血清浓度、成纤维细胞生长因子(FGF23)[2]。PTH分泌增加(最常因血浆钙浓度下降)和低磷血症可刺激1-α-羟化酶,从而促进1,25-二羟维生素D的生成。1,25-二羟维生素D可进而抑制PTH的合成与分泌,对1,25-二羟维生素D的生成产生负反馈调节作用。

FGF23可通过抑制近端肾小管中1-α-羟化酶活性、同时增加24-α-羟化酶的表达进而抑制肾脏1,25-二羟维生素D的生成,转为生成24,25-二羟维生素D(一种不具活性的代谢产物)。1,25-二羟维生素D可刺激FGF23,从而形成一个反馈回路。

24-羟化酶催化的羟基化可在一定程度上使1,25-二羟维生素D和25(OH)D分解。1,25-二羟维生素D可增加24-羟化酶基因的活性(从而促进其自身的失活)。

因此,如果补充普通维生素D,在肝肾功能正常的个体中,机体可以将补充进来的普通维生素D转化为具有生物学活性的骨化三醇,进而发挥生理作用,并且通过负反馈调节机制使骨化三醇维持在恰当的水平。当直接补充骨化三醇时,机体只能通过反馈性调节减少内源性骨化三醇的生成,而对已经吃进去的骨化三醇作用甚微,仅通过增加24-羟化酶基因的活性使多余的骨化三醇失活,当这种作用不足以平衡过多的骨化三醇时,就会出现骨化三醇过量或中毒症状。这也是为什么骨化三醇相比普通维生素D更易引起高钙血症、高钙尿症。因此,骨化三醇不用作骨质疏松症患者的维生素D补充剂。其主要用于慢性肾脏病(CKD)患者继发性甲状旁腺功能亢进的治疗,因为CKD患者1-α-羟化酶活性受到抑制,导致骨化三醇生成减少,甲状旁腺激素过度合成和分泌,这是肾性甲旁亢的重要代谢异常之一;补充骨化三醇或合成维生素D类似物可以弥补机体1-α-羟化酶活性受抑、内源性骨化三醇合成不足的窘境,对于这种病理机制,补充普通维生素D无效。

二、骨化三醇的生理作用是维持血浆钙水平

笔者接下来梳理了活性维生素D(骨化三醇)的作用[3]。需要指出,骨化三醇的生理作用是维持血浆钙水平,其通过增加肠道钙吸收、骨钙吸收和肾重吸收钙的作用来增加血浆钙浓度。在正常的钙平衡期间,1,25-二羟维生素D将主要增强肠道钙的转运,以获取足够的钙。产生的正常血钙反过来有利于骨骼健康(此时骨化三醇对骨骼的直接作用很微妙,有待进一步研究)。当肠道钙的吸收明显受损时(负钙平衡、钙摄入不足或肠道维生素D受体缺失),1,25-二羟维生素D含量将增加,并直接作用于骨骼,以维持血清钙水平,而以骨量为代价。钙从骨中的动员涉及1,25-二羟维生素D介导的骨吸收增加和骨基质矿化的抑制。

成骨细胞/骨细胞VDR信号在钙磷稳态中的作用

当摄入钙不足时,骨化三醇会调动骨钙库,促进骨钙吸收入血,保证血钙水平,以维持机体的正常代谢和功能。对于绝经后女性,推荐摄入的总钙量(膳食加补充剂)达到大约1200毫克/天。其实,在我们的生活中,不难找到富含膳食钙的食物来源。我们喝的牛奶,比如全脂牛奶240毫升大约含钙300毫克;酸奶168克含钙250毫克;含钙橙汁240毫升含钙300毫克;含钙豆腐113克含钙435毫克;豆奶240毫升含钙300毫克……,如果我们仅膳食摄入即可获得充足钙质,那就不需要使用钙补充剂;但是,如果我们膳食钙摄入量不足,则应在进餐时以分次剂量补充钙元素。回顾本文开篇的案例,患者服用的是碳酸钙D3片(惠氏),说明书在成分说明中指出,每片含碳酸钙1.5克(相当于钙600毫克),维生素D3 125国际单位。用法用量是口服,成人一次1片,一日1-2次;咀嚼后咽下。因此,每日一片钙尔奇D的钙补充量对这位绝经后女性的糖皮质激素性骨质疏松症很可能是不足的。而每日一粒的骨化三醇(0.25微克/粒)在肠钙吸收不足的情况下,会动员骨钙的吸收,以维持正常范围的血钙水平。也就是说,此时补充的维生素D不仅起不到我们希望的作用,甚至南辕北辙,推动着骨质疏松的进展。这里笔者又查阅了一些相关的文献,一并阐释。

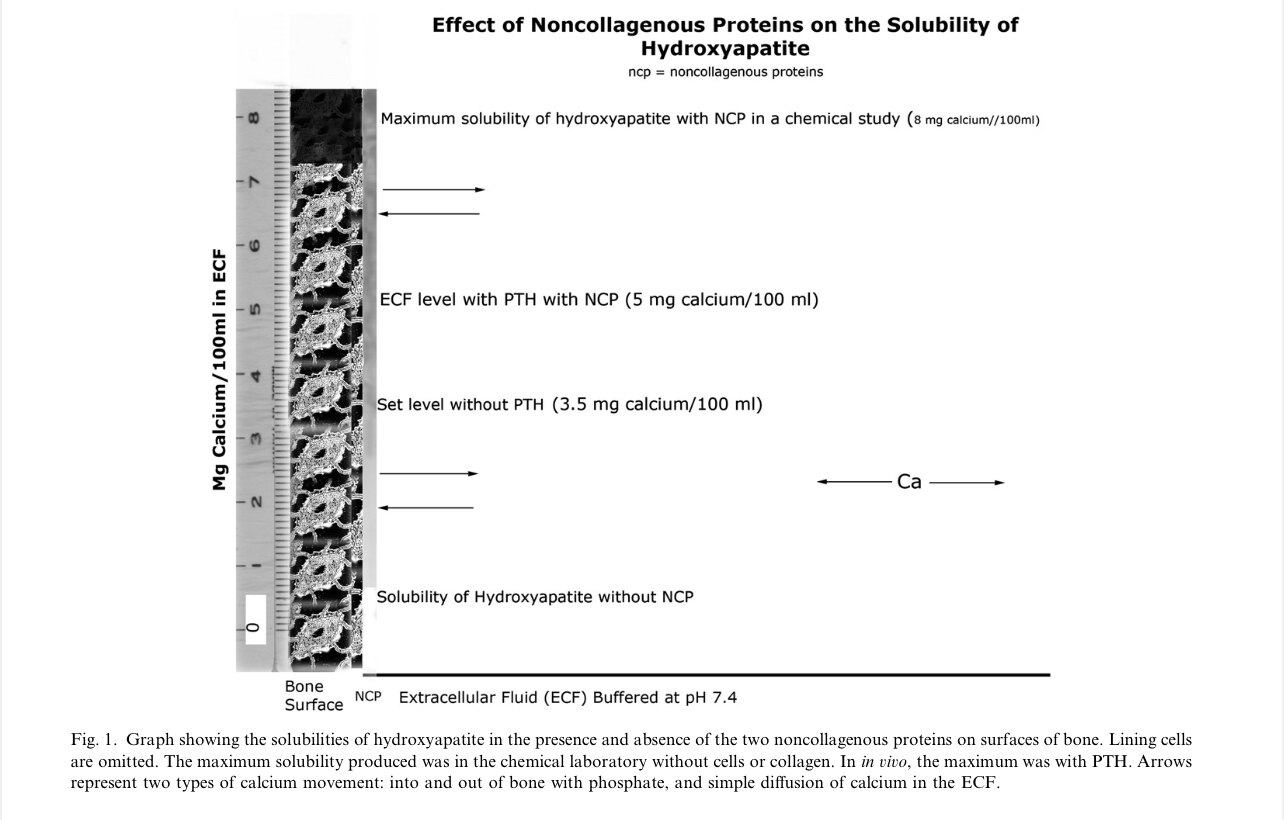

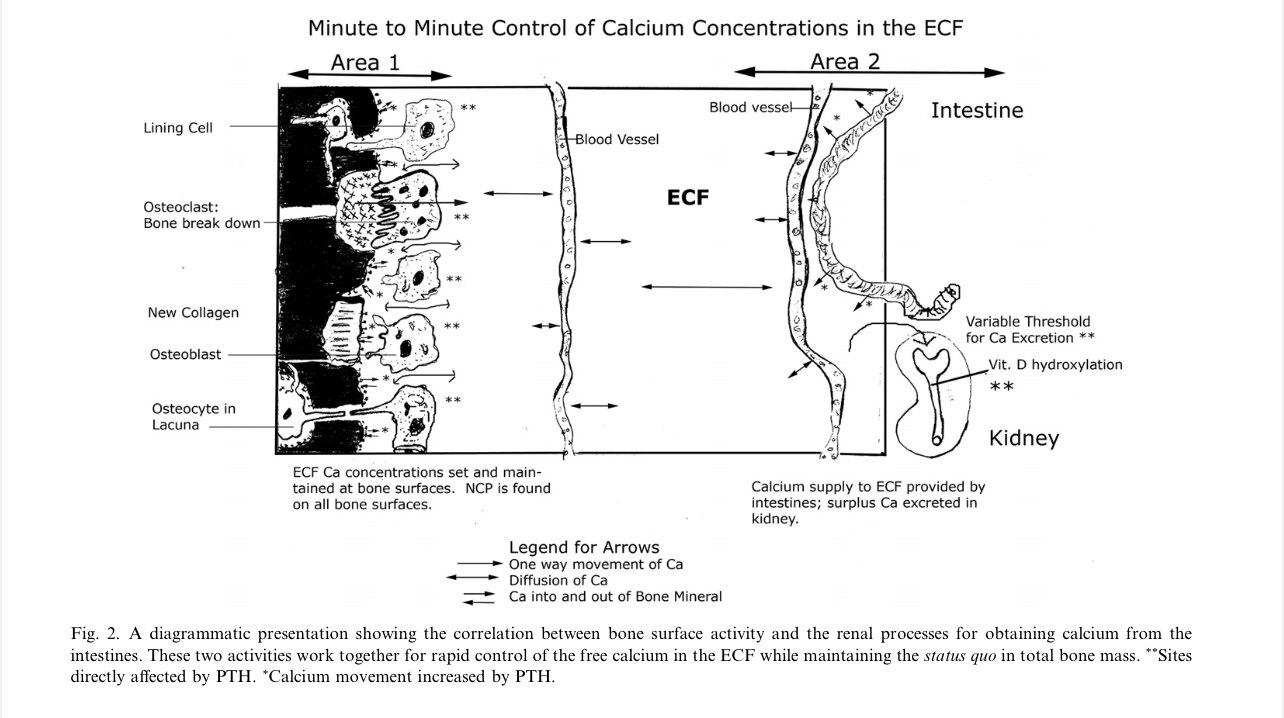

骨骼是由胶原基质构成的,钙和磷酸盐以羟基磷灰石形成后沉积在胶原基质上。即骨骼直接接触细胞外液,而Neuman等人已经阐释了人体细胞外液钙浓度是过饱和的[4],也就是说,骨骼泡在细胞外液里,细胞外液的钙离子会自然地析出(可以通过向细胞外液或血浆样品中添加少量羟磷灰石或骨矿物质轻松证明这种情况)。如果没有增加骨矿溶解度的物质,则细胞外液钙浓度无法维持,那么,就不会出现脊椎动物。在Talmage等人的报告中表明,骨基质中的非胶原蛋白,发挥着增加骨骼矿物质溶解度的关键作用,抑制细胞外液钙离子的析出[5]。甲状旁腺激素的作用,则是进一步增加骨骼矿物质的溶解度[6]。据推算,人体骨骼以每小时6克的速度向细胞外液释放钙[5],从而抵消细胞外液钙离子的析出,如此,脊椎动物乃至人类,才在拥有内骨骼的机体中维持了所需的细胞外液钙(血钙)水平。可以想见,诸如骨化三醇、甲状旁腺激素等体内物质的存在,其最根本的意义就是维持血钙。

非胶原蛋白对羟基磷灰石溶解性的影响

细胞外液钙浓度的分分秒秒的控制

我们在治疗骨质疏松时,总是强调维生素D的作用,我们经常会说,没有维生素D,补的钙吸收不了。但我们往往忽视了维生素D在负钙平衡下的骨吸收效应。归根结底,维生素D是维持血钙水平的,无论是促进肠钙吸收,还是增加肾脏对钙的重吸收,甚至是负钙平衡下的骨吸收作用。所以,维生素D对骨骼没有直接的,或者更严谨地说,在钙源充足的情况下,没有发现明显的骨形成、骨量增加的作用[2,3]。它仅仅是通过促进肠钙吸收,使血钙不需动用骨钙即可达到正常生理水平,而骨的矿化是一个复杂的涉及多机制的过程,但与骨化三醇没有直接关系。

三、从骨质疏松的发病机制理解补充钙剂和维生素D在骨质疏松治疗中的地位

骨质疏松是骨骼疾病,特征为骨强度下降、骨脆性增加,导致骨折风险增加。影响因素包括:骨密度下降、骨体积小、宏观结构欠佳(如,股骨颈长度增加)、微观结构受损、骨皮质孔隙增加、骨原料质量变差,以及骨细胞(由包埋在矿化骨组织中的成骨细胞形成,能感知机械力变化并做出反应)活力下降。这些影响因素又由遗传、种族、环境(生活习惯,特别是体力活动)、年龄、雌激素或雄激素水平、药物(特别是糖皮质激素)、脂质氧化等诸多方面所决定。[7]

也就是说,钙和维生素D的补充只是提供了充足的原料,至于能否用于骨骼,改善骨强度,又受到诸多因素之影响,因此补充钙和维生素D属于骨质疏松治疗中生活方式的调整,它还包括摄入充足的热量(避免营养不良)、加强体育锻炼、戒烟等措施。而骨折风险高的人群则需要额外的药物治疗,这些药物也都是基于对骨质疏松发病机制各个靶点的调控。但是再好的药如果没有充足的“原料”,也是事倍功半!

以上内容,限于笔者知识和文献资料,祈望读者给予批评指正。

参考文献:

1. Sassan Pazirandeh, MDDavid L Burns, MD. 维生素D概述. UpToDate临床顾问. https://www.uptodate.cn/contents/zh-Hans/overview-of-vitamin-d

2. Talmage RV, Mobley HT. Calcium homeostasis: reassessment of the actions of parathyroid hormone. Gen Comp Endocrinol. 2008 Mar 1;156(1):1-8.

3. Lieben L, Carmeliet G. Vitamin D signaling in osteocytes: effects on bone and mineral homeostasis. Bone. 2013 Jun;54(2):237-43.

4. Lieben L, Carmeliet G. The delicate balance between vitamin D, calcium and bone homeostasis: lessons learned from intestinal- and osteocyte-specific VDR null mice. J Steroid Biochem Mol Biol. 2013 Jul;136:102-6.

5. Neuman WF, Neuman MW, Diamond AG, Menanteau J, Gibbons WS. Blood:bone disequilibrium. VI. Studies of the solubility characteristics of brushite: apatite mixtures and their stabilization by noncollagenous proteins of bone. Calcif Tissue Int. 1982 Mar;34(2):149-57.

6. Talmage RV, Talmage DW. Calcium homeostasis: solving the solubility problem. J Musculoskelet Neuronal Interact. 2006 Oct-Dec;6(4):402-7.

7. Stavros C Manolagas, MD,phD. 骨质疏松的发病机制. UpToDate临床顾问. https://www.uptodate.cn/contents/zh-Hans/pathogenesis-of-osteoporosis

本文是王晓怡版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论