三甲

三甲

垂体和垂体瘤的概述

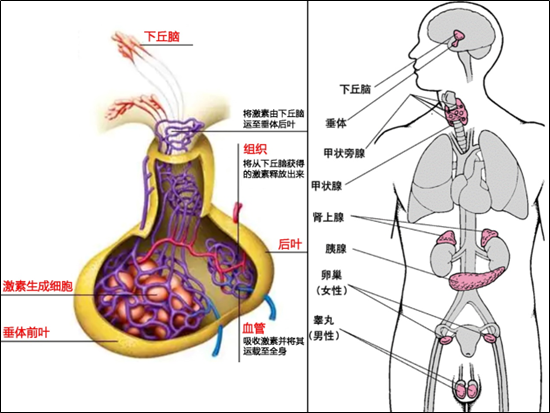

一、垂体位于哪里?它是干什么的?

垂体是体内最重要、最复杂的内分泌腺。垂体呈椭圆形,位于颅中窝,交叉前沟后方的垂体窝内,借漏斗连于下丘脑。垂体按其胚胎发育和功能、形态的不同,分为腺垂体和神经垂体两部分。腺垂体来自胚胎口凹的外胚层上皮,是由6种腺细胞组成的上皮细胞,包括垂体前叶和中间部;神经垂体包括垂体的后叶和漏斗部或神经柄。

(1)腺垂体

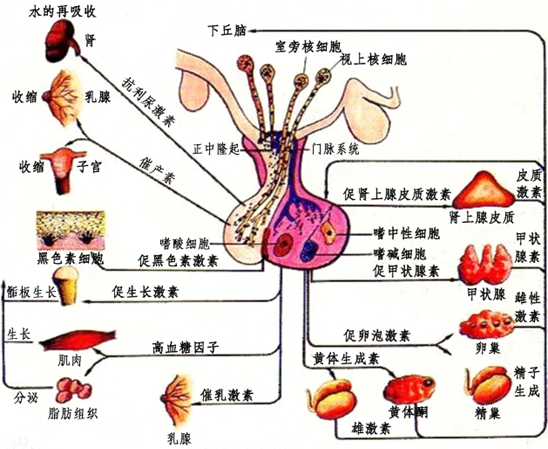

腺垂体是体内最重要 的内分泌腺。它由不同的腺细胞分泌七种激素:

①由生长素细胞分泌生长素(GH),促进骨骼生长;调节脂代谢,调节心血管功能,维持骨密度,促进蛋白合成。

②由促甲状腺激素细胞分泌促甲状腺激素(TSH),促进甲状腺增生,加强该腺合成和分泌甲状腺激素。

③由促肾上腺皮质激素细胞分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),促进肾上腺皮质的增生和肾上腺皮质激素的生成及分泌。

④由促肾上腺皮质激素细胞分泌促黑(素细胞)激素(MSH),刺激人体黑色素细胞中色素微粒的弥散分布,加深皮肤的色泽。

⑤由促性腺激素细胞分泌卵泡刺激素(FSH)与共同体生成素(LH)。两者协调作用,促进性腺的正常发育与性激素的合成和分泌。LH对女性可促使排卵,促进黄体生成并分泌孕酮;对男性,则促使间质细胞发育,刺激睾丸分泌雄激素。FSH刺激卵巢或睾丸中卵子或精子的生成。

⑥由催乳素细胞分泌催乳素(PRL)。促进乳腺生长与发育,还能刺激卵巢黄体分泌孕酮,与女性妊娠有关。

(2)神经垂体

神经垂体不含腺体细胞,不能合成激素。所谓的神经垂体激素是指在下丘脑视上核、室旁核产生而贮存于神经垂体的升压素(抗利尿激素,ADH)与催产素(OXT),在适宜的刺激作用下,这两种激素由神经垂体释放进入血液循环。

二、垂体瘤

(1)基本情况

垂体瘤又被称作脑垂体瘤,是一组从垂体前叶和后叶及颅咽管上皮残余细胞发生的肿瘤。在脑肿瘤中,其发生率仅次于胶质瘤和脑膜瘤,位居第三,约占全部脑肿瘤的13.6%。常见发病年龄为20~60岁,40岁左右为发病高峰,不同性别发病率相似。

(2)垂体瘤分类

①根据病理组织染色分类为嫌色性、嗜酸性和嗜碱性。

②根据是否分泌激素分为非分泌性腺瘤(肿瘤细胞不具有分泌激素的功能)和分泌性腺瘤(肿瘤细胞具有分泌激素的功能)。分泌性腺瘤包括,泌乳素细胞腺瘤(PRL腺瘤)、生长激素细胞腺瘤(GH腺瘤)、促肾上腺皮质激素细胞腺瘤(ACTH腺瘤/库欣病)、促甲状腺素细胞腺瘤(TSH腺瘤)、促性腺激素腺瘤(LH和FSH腺瘤)、Nelson综合征、多分泌功能细胞腺瘤和裸核细胞腺瘤。

③根据肿瘤大小分为微腺瘤(直径<10mm)、大腺瘤(直径10~50mm)和巨大腺瘤(直径 >50mm)。

④根据生长行为分为侵袭性肿瘤(肿瘤生长突破包膜或侵犯邻近结构的垂体腺瘤,约占垂体瘤的43%)、非侵袭性肿瘤和垂体癌。

三、垂体瘤症状(以分泌性腺瘤分类)

垂体瘤症状体现在内分泌症状和临近结构受压症状两个方面。

(1)泌乳素细胞腺瘤(PRL腺瘤)

主要为PRL分泌增高。女性表现为闭经-溢乳(Forbis-Albright综合征),高雄性激素表现(多毛、痤疮);男性表现为性功能障碍,少精、不育。

(2)生长激素细胞腺瘤(GH腺瘤)

GH可促进骨和软组织生长,幼年时分泌不足可引起侏儒症,分泌过多可引起巨人症或肢端肥大症。

(3)促肾上腺皮质激素细胞腺瘤(ACTH腺瘤/库欣病)

ACTH高水平状态下,刺激肾上腺皮质,合成并分泌皮质醇、性激素、醛固酮,表现为向心性肥胖、多血质、高血压、糖尿病、皮肤变薄、精神症状。

(4)促甲状腺素细胞腺瘤(TSH腺瘤)

较为罕见,约占1%,易被误诊为Grave病(缺乏眼病、胫前水肿、杵状指);甲状腺肿、甲亢是最常见症状。经过次全切除或碘放疗会复发,易成为侵袭性巨腺瘤。

(5)促性腺激素腺瘤(LH和FSH腺瘤)

老年人多发,≥40岁;缺乏内分泌症状,可有闭经(女)、阳痿(男);出现临床症状时(头疼、视力下降)肿瘤已较大。

(6)Nelson综合征

1958年,由Nelson首先发现和报道;库欣病人接受双侧肾上腺全切后会出现皮肤色素沉着,鞍区占位,视野缩小和高血ACTH水平更高。

(7)多分泌功能细胞腺瘤

能产生化学组成和生物学行为各不相同的多种激素(GH和PRL最常见);仅表现为对种激素的免疫阳性反应,极少表现出各种激素的临床症状;女性肿瘤较小(20-35岁),男性较大。

本文是陈志勇版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论