三甲

三甲

副肿瘤性皮肤病

副肿瘤性皮肤病(Cutneous paraneoplastic syndrome)指的是远处癌症所继发的皮肤病(通常是特异性的),为体内肿瘤的循环体液因子或其代谢产物的作用而诱发的皮肤黏膜疾病。

有两个基本的标准:

(1)皮肤病必须在恶性肿瘤发生后才能发生,即使有些肿瘤可能为无症状和隐匿性;

(2)皮肤病与恶性肿瘤遵循平行的过程,即完全切除肿瘤使皮肤病消失而肿瘤复发则导致皮肤病复发。患者往往仅表现为皮肤、黏膜损害,而同时伴发的肿瘤则较隐匿、不易察觉。

因此,对这类患者的诊治常感棘手,现一起看看临床常见的副肿瘤性皮肤病。

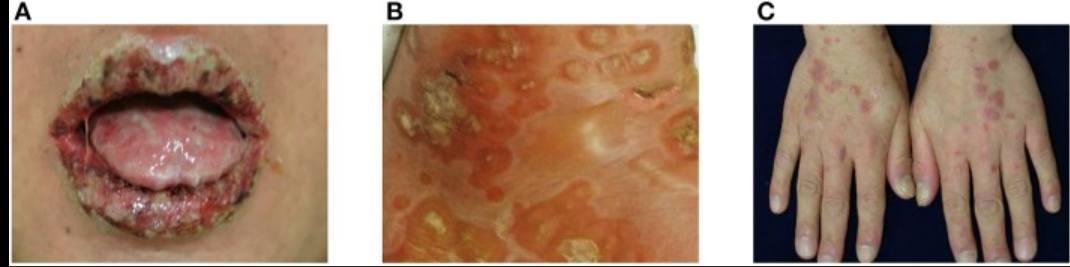

一、副肿瘤性天疱疮

副肿瘤性天疱疮(Paraneoplastic pemphigus, PNP)由Anhalt等1990年提出一种与肿瘤伴发的自身免疫性的皮肤粘膜疾病。少部分皮肤疾病发生在肿瘤出现之前,大部分于肿瘤之后出现皮肤表现。

朱学骏教授提出的诊断标准为:

(1)临床上表现为持续性、难治性、疼痛性口唇及口腔黏膜广泛的糜烂、溃疡以及皮肤的多形性皮损,口腔黏膜损害是PNP最先出现的症状,部分患者可以是就诊时的唯一症状;

(2)皮损组织病理表现为表皮内水疱及个别坏死的角质形成细胞、基底细胞液化变性,真皮浅层致密以淋巴细胞为主的浸润;

(3)以鼠膀胱上皮为底物的间接免疫荧光检查可见患者血清在棘细胞间有荧光沉积,是诊断PNP的特异性筛选指标;

(4)伴发肿瘤,特别是淋巴细胞增生性肿瘤。

口唇、口腔糜烂、渗出;皮肤红斑、水疱、痂壳;手背鳞屑性丘疹、斑块。(从左到右,图源参考文献1)

二、副肿瘤性皮肌炎皮肌炎(Dermatomyositis,DM)是一组以肌肉和/或皮肤特征性改变为主的自身免疫性疾病,合并恶性肿瘤的发生率,文献报道从 15%~30%不等。

副肿瘤性皮肌炎多见于50~60岁患者,可出现眶周粉红到紫色或紫红色斑,Gottron丘疹、皮肤异色病、甲周毛细血管扩张。男性患者伴发的恶性肿瘤以肺癌、胃癌居多,而女性患者则以卵巢癌居多。

胸前V字征

三、副肿瘤性肢端角化病

副肿瘤性肢端角化病(Acrokeratosis paraneoplastica)又称Bazex综合征(Bazex syndrome),是一种罕见的副肿瘤性皮肤病。典型临床表现为肢体末端,尤其是鼻、耳、手、足境界不清的紫红或红褐色斑,覆以灰白色、不易刮除的角质鳞屑,严重部位可形成疣状角化过度,如指关节处形成疣状指垫、掌跖疣状增生性斑块。

部分患者有指甲受累,表现为甲板增厚、凹陷、横沟、纵嵴、甲下角化过度或甲板毁坏及甲皱襞肿胀和压痛。治疗肿瘤皮损可消退,但甲改变持久存在。口腔、咽喉、食道和肺的鳞状上皮癌是最常见的伴发肿瘤。

四、Sweet综合征

Sweet综合征(Sweet syndrome,SS)也被称为急性发热性嗜中性皮病(Acute febrile neutrophilic dermatosis)。

Sweet综合征通常分为3类:

(1)经典性或者特发性Sweet综合征,多与上呼吸道或胃肠道感染、炎症性肠病及妊娠有关;

(2)肿瘤相关性Sweet综合征,此病的急性发作或复发与癌症的存在相关;

(3)药物所致的Sweet综合征。10%~20%的Sweet综合征患者并发潜在的恶性疾病,这些恶性疾病中85%为血液病,最常见的为急性髓细胞性白血病(Acute myeloid leukemia,AML)和骨髓增生异常综合征(Myelodysplastic syndrome,MDS)

五、Leser-Trelat征

脂溢性角化病是一种好发于成人的皮肤病,表现为多发性椭圆形、略高出皮面、淡褐色至黑色、边界清楚的丘疹或斑丘疹,好发于胸、背部,也常累及头皮、面、颈和四肢。

如果脂溢性角化病的皮损在短期内出现数量增多、体积增大、瘙痒并伴内脏肿瘤即为Leser-Trelat征。1965年由Ronchese规范了诊断标准,突发性出疹性脂溢性角化伴瘙痒是诊断Leser-Trelat征的必备条件。

一般来说Leser-Trelat征合并腺癌,也合并其他常见的恶性肿瘤如淋巴瘤、乳腺癌、肺鳞状细胞癌,还包括黑素神经纤维肉瘤、白血病、肝细胞癌、卵巢腺癌、其他胃肠道恶性肿瘤和骨肉瘤。

六、鱼鳞病

鱼鳞病(Acquired Ichthyosis)是一组角化障碍性皮肤病,以不同程度鱼鳞样脱屑并伴有皮肤粗糙、干燥为主要表现。可以是先天性或后天性的。获得性鱼鳞病与多种疾病有关,包括肿瘤、感染、自身免疫、炎症和内分泌、代谢疾病以及营养缺乏、药物等。

获得性鱼鳞病伴发的恶性肿瘤有70%~80%是霍奇金淋巴瘤,也有伴发非霍奇金淋巴瘤、多发性骨髓瘤、白血病者。获得性鱼鳞病常出现在恶性肿瘤诊断之后,也可先出现,或者与恶性肿瘤常平行出现。

七、坏死松懈游走性红斑

坏死松解游走性红斑(Necrolytic migratory erythema)多与胰高血糖素瘤相关,血清胰高血糖素增高,高代谢状态使得体内氨基酸、锌、游离脂肪酸等多种物质缺乏。

主要表现为红斑基础上的水疱,中心坏死、渗出、结痂,愈合后遗留的色素呈离心性扩大,有游走特点。部分患者可出现口腔黏膜非特异性炎症,表现为口腔黏膜充血,舌背乳头萎缩呈鲜红色,可有浅表糜烂及水肿。同时可伴发肿瘤相关症状,如糖耐量受损、消瘦、血栓栓塞性疾病、间歇性腹泻、胃炎等。

少部分NME也可能出现在其他系统疾病中,如慢性肝病、炎症性肠病、非胰腺恶性肿瘤、胰腺炎、海洛因成瘾、营养吸收障碍状态等。

八、环状肉芽肿

环状肉芽肿(Granuloma annulare,GA)是一种常见的肉芽肿性皮肤病,通常表现为肤色至红色环状丘疹。

GA包括4种亚型:局限型、泛发型、皮下型和穿通型。可合并恶性肿瘤、创伤、甲状腺疾病、糖尿病和HIV感染等。副肿瘤性GA对传统治疗反应不佳,但在潜在性肿瘤缓解时自行消退。

九、恶性黑棘皮病

恶性黑棘皮病 (Malignant acanthosis nigricans , MAN)好发于中老年人,儿童少见。皮疹初起呈灰棕色或灰褐色斑片,表面干燥、粗糙,进而皮肤增厚,表面有许多细小乳头状突起,呈天鹅绒样,触之柔软。随着病情进展,皮肤呈粗厚,皮纹增宽加深,表面有乳头状或疣状结节,并可出现大的疣状赘生物。

多发生于皮肤皱褶部位,如颈、腋窝、腹股沟、乳头下、脐窝、肛门外生殖器等处,掌跖常发生过度角化。恶性黑棘皮病发展迅速、广泛和严重,常累及黏膜,四肢也可受累,掌跖有过度角化,色素沉着更明显,并不限于角化过度的皮损处。伴发的内脏肿瘤多数为腺癌,如胃癌、胰腺癌、肝胆管癌、乳腺癌、肠癌、子宫癌、卵巢癌等。

临床医师应提高对副肿瘤性皮肤黏膜病的认识和警觉,临床工作中遇见此类疾病积极进行全面检查,以寻找潜在的肿瘤并尽早采取有效的治疗措施。

参考文献:

[1].Kim, J. H., & Kim, S. C. (2019). Paraneoplastic Pemphigus: Paraneoplastic Autoimmune Disease of the Skin and Mucosa. Frontiers in immunology, 10, 1259. https://doi.org/10.3389/fimmu.2019.01259

[2].Didona, D., Fania, L., Didona, B., Eming, R., Hertl, M., & Di Zenzo, G. (2020). Paraneoplastic Dermatoses: A Brief General Review and an Extensive Analysis of Paraneoplastic Pemphigus and Paraneoplastic Dermatomyositis. International journal of molecular sciences, 21(6), 2178. https://doi.org/10.3390/ijms21062178

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论