三甲

三甲

反复移植10次,她是如何成功的(上)

文章摘要:本文介绍了子宫内膜容受性对试管移植的影响及评估方法,以一位经历了10次移植的姐妹的故事为例,详细介绍了治疗方案和检查方法。

诊室故事

文章开头,先放一张小宝宝的靓照

这是一位经历了10次移植的姐妹的可爱宝宝。

小丽,反复移植10次。

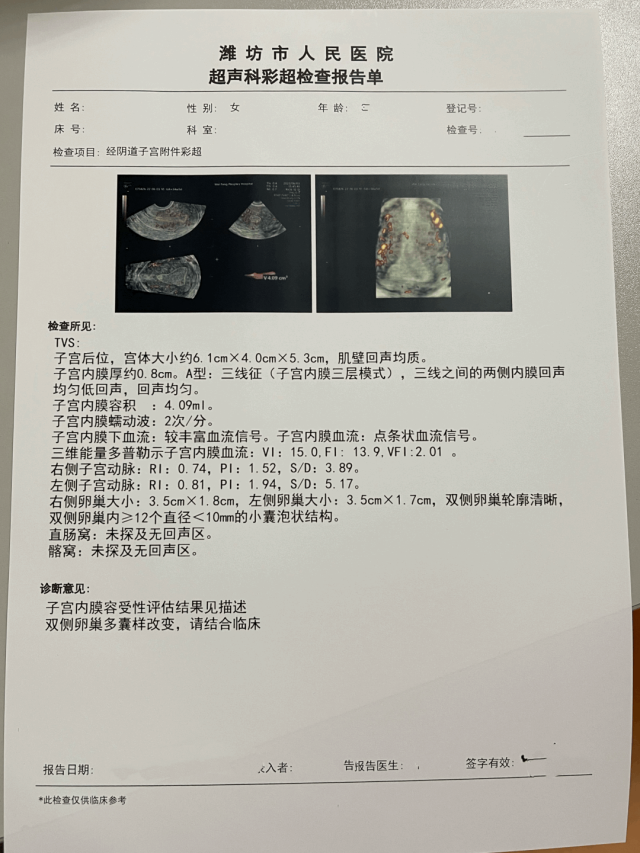

小丽找到我的时候是第10次移植之前,考虑到她移植不成功的次数太多,移植前我们首先进行了相关检查的完善。

检查结果出来之后,我并没有第一时间给她用药方案。

我把她的病历全都留下了,用了一周的时间反复研究了一下她的情况以及以往的用药情况,最终分析是因为子宫内膜容受差、宫腔环境异常以及子宫内膜炎的原因,引起的反复移植不着床及2次不良妊娠,并给出了治疗方案:

1. 基础药物调理加运动

2. 宫腔治疗

3. 宫腔灌注

经过2个月的治疗和准备,并且制定了移植方案,小丽信心满满的去移植,可喜的是这次移植很顺利的着床了,是一个良好的开端,小丽高兴的跟我说:“李医生,太好了,着床了”,我跟小丽说后面一步步的稳扎稳打才是真正漫长而艰巨的...好在我们一起努力,过程有惊无险,结局圆满而美好。

那么,影响小丽胚胎着床的子宫内膜容受性究竟是什么?

子宫内膜容受性

01

试管移植中胚胎质量和子宫内膜容受性是影响胚胎成功种植的关键因素。胚胎与子宫内膜的同步发育在胚胎种植中起着至关重要的作用。为了提高人类辅助生殖技术的成功率,越来越多的学者将目标聚焦于子宫内膜容受性的研究。

02

经阴道超声检查评估子宫内膜容受性具有安全、价廉、可重复的优点,能实时监测且具有可预测性,在临床工作中应用最广泛。

03

其内容包括:

1.子宫内膜厚度:子宫内膜厚度是评价容受性最经典、最广泛的指标。

2.子宫内膜形态:根据子宫内膜与肌层相对回声的状态将内膜分为A、B、C 3型,A型提示内膜处于增殖期,预示有更好的临床结局。

3.子宫内膜容积:子宫内膜容积是应用三维容积成像后计算出从宫颈内口至宫底至左右宫角的内膜体积,能较为准确和全面的提供内膜的信息,是对子宫内膜厚度的一个补充描述。

4. 子宫内膜蠕动波:子宫内膜是腺上皮组织,其组织结构无肌性成分,不具备收缩或舒张运动的功能,因其附着于子宫肌层,由于子宫肌层的运动从而导致子宫内膜发生类似于肠道的波形蠕动,因此子宫内膜蠕动波本质上反映的是子宫肌层的运动。移植日的子宫内膜蠕动波多在1 ~ 3 次/分钟,内膜蠕动小于2次/分钟时临床妊娠率最高,而蠕动大于3次/分钟时临床妊娠率显著降低,需要进行药物干预。

5.子宫动脉及子宫内膜血流动力学参数 子宫 动脉和子宫内膜动脉的搏动指数(PI) 、阻力指数(RI)和收缩期最大流速/舒张末期最大流速( S/D) 值越低,说明血管阻力越低,子宫内膜的血流灌注越好。子宫内膜血管化指数(VI) 、血流指数(FI)和血管化血流指数(VFI)是利用三维能量多普勒超声测量的子宫内膜目标容积内的血管数目、血流速度等综合信息,能较全面的反应子宫内膜的血流灌注情况,VI、FI和VFI的值越高,代表内膜容积血流越丰富。

04

另外还有宫腔镜检查(宫腔镜直视下,子宫内膜表现为环状腺体开口和存在发育良好的静脉曲张样血管,则被认为具有良好的容受性,但临床上宫腔镜检查评估内膜容受性临床应用较少,宫腔镜多用于对超声提示的宫腔异常病变的诊治以及活检内膜组织判定有无子宫内膜炎)以及微观方法检测(形态学、分子生物学、基因组学、蛋白组学、宫腔液组学,同样临床应用较少)。

本文是李萌版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论