三甲

三甲

沈大夫谈心事:得了心房颤动,选择”吃药“,还是”手术“

文章摘要:房颤是一种常见的心律失常疾病,随着人口老龄化,患病人数逐年增加。本文介绍了房颤的定义、引起原因、危害及治疗方法。

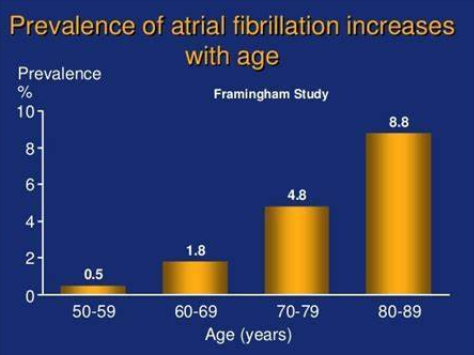

心房颤动,简称为房颤,是一种年龄相关的心血管疾病,也是临床上最常见的心律失常之一。随着人口的老龄化,房颤的患病人群也在逐年增加。据《中国心房颤动防治现状蓝皮书2018》数据显示,我国房颤患病率为0.77%,其中,男性患病率(0.9%)高于女性患病率(0.7%),房颤总人数达1000万以上。

年龄越大,房颤发生风险越高(图片引自Stroke杂志)

一、到底什么是“房颤”

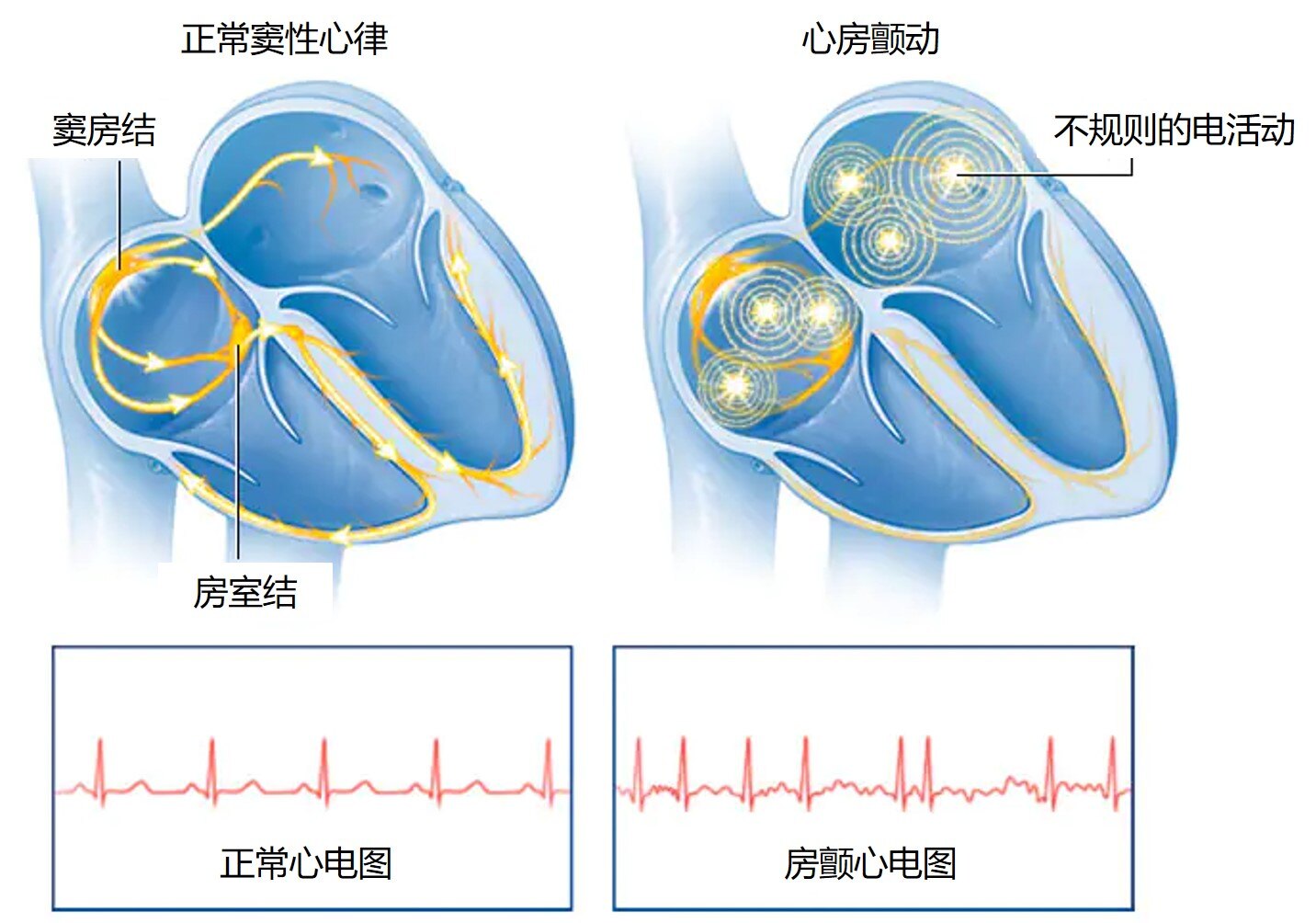

房颤是指心房失去规律的电活动,导致心房的收缩变得紊乱,在心电图上可出现快速无序的颤动波。可表现为突然发作的胸闷心慌不适,严重者可出现呼吸困难,头晕乏力,甚至晕厥等症状。

房颤心电图可见到快速无序的心房颤动波(图片引自梅奥医学中心课件)

二、引起房颤的“原因”有哪些

①房颤可以由基础心血管疾病所引起,例如冠心病、心肌病、高血压、风湿性心脏病、肺源性心脏病等。

②当机体发生甲状腺功能亢进、感染、电解质紊乱、酸中毒等情况时也可发生房颤。

③在部分健康人群中,过量饮酒或剧烈运动等因素也可引起房颤。

三、房颤有什么“危害”

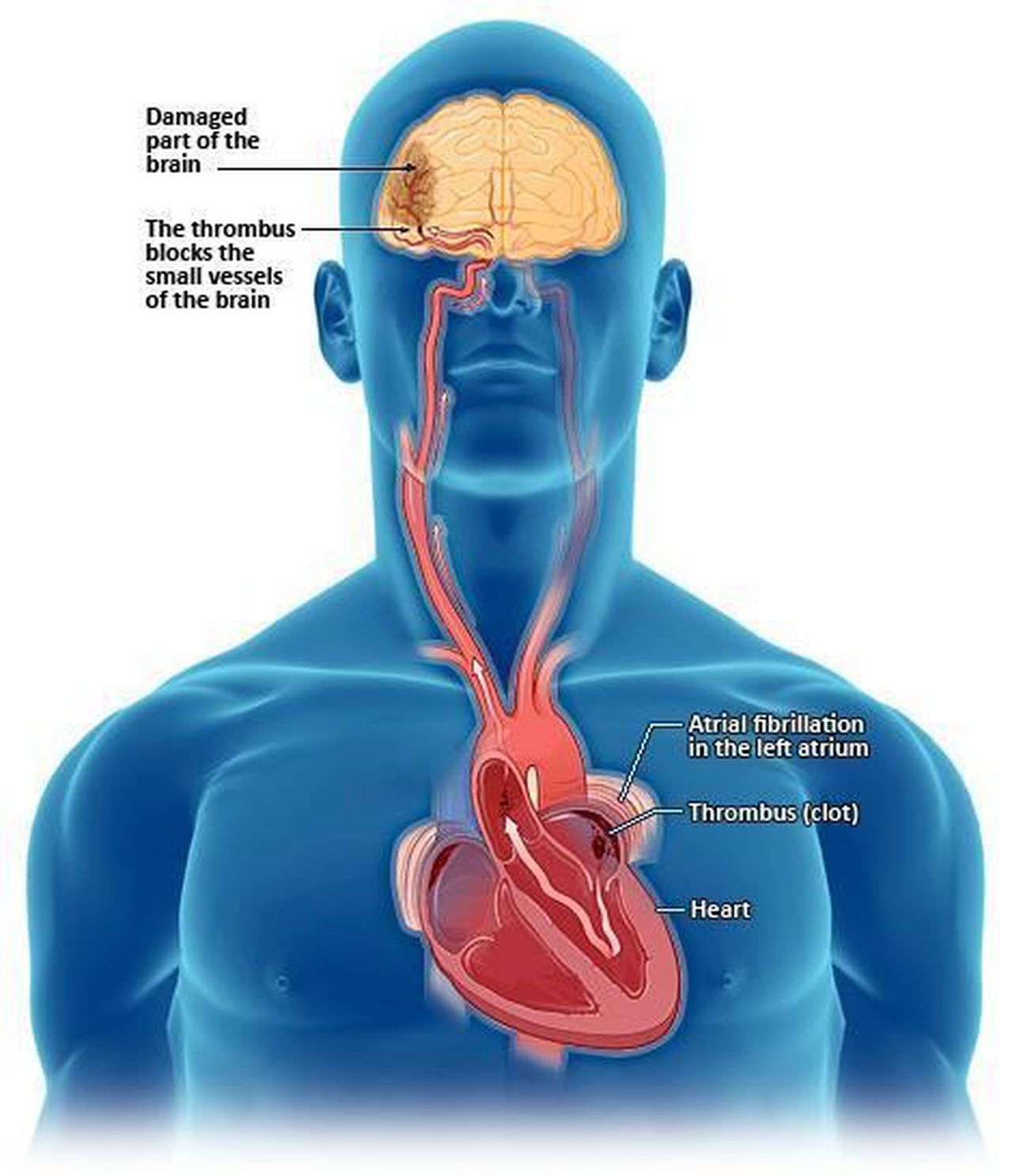

①脑卒中:房颤发作时,心房收缩变得无序,收缩力减弱,心房内的血液容易淤积,形成血凝块,脱落后可随着血液流动,堵塞重要的脑血管,引起脑中风。不同于脑动脉粥样硬化引起的脑卒中,房颤血栓导致的脑梗死通常面积较大,病情更为凶险,预后也较差。

脑卒中是房颤的常见危害

②心力衰竭:快速的心脏跳动,一方面增加了心脏的能量消耗,另一方面将影响到心脏的收缩和舒张功能,可引起乏力、气促、下肢浮肿等心功能不全表现。

房颤可表现为快速的心脏跳动

③外周动脉栓塞:心房内的血凝块脱落,堵塞脾动脉、肠系膜动脉、肾动脉等,可导致相应器官的坏死,表现为突发的严重腹痛。

四、得了房颤,是“置之不理,定期随访”,还是“积极用药”,亦或是“微创手术”

由于房颤病因不同,其治疗需讲究个体化。

①由感染、电解质紊乱、甲亢、过量饮酒等因素引起者,通过纠正上述因素,有望改善房颤的发作。

②对于不明原因的,或由基础心血管疾病引起的房颤,通常比较顽固,目前的药物治疗无法根治。用药目的在于预防卒中及栓塞事件、控制快速心室率、恢复并维持正常的窦性心律。

值得注意的是,预防脑卒中的药物是一类抗凝药(例如华法林、达比加群、利伐沙班、阿哌沙班、艾多沙班等),在用药过程中,存在脑出血、鼻出血、结膜出血、牙龈出血、胃肠道出血等风险,服药期间要避免外伤。 幸运的是,并非所有房颤患者都要抗凝,目前指南建议CHA2DS2-VASc栓塞风险评分≥2分者需进行抗凝。

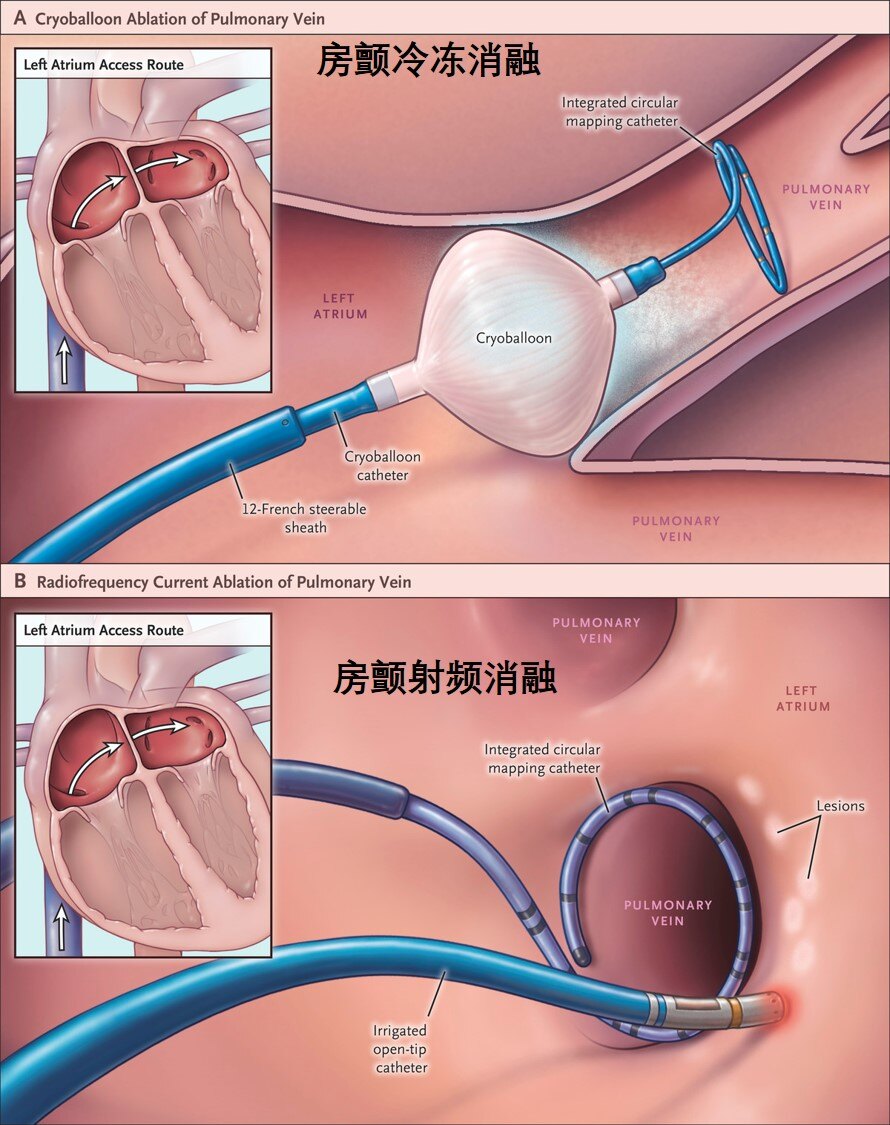

③房颤的微创手术包括心脏射频消融术、心脏冷冻消融术、左心耳封堵术、房室结消融+生理性心脏起搏等。

1)射频消融或者冷冻消融的治疗目的在于减少房颤发作。2018年欧洲心脏病学指南指出,目前房颤消融成功率在60%-90%,导管消融为房颤的根治提供了机会。

房颤的消融治疗技术(图片引自新英格兰医学杂志)

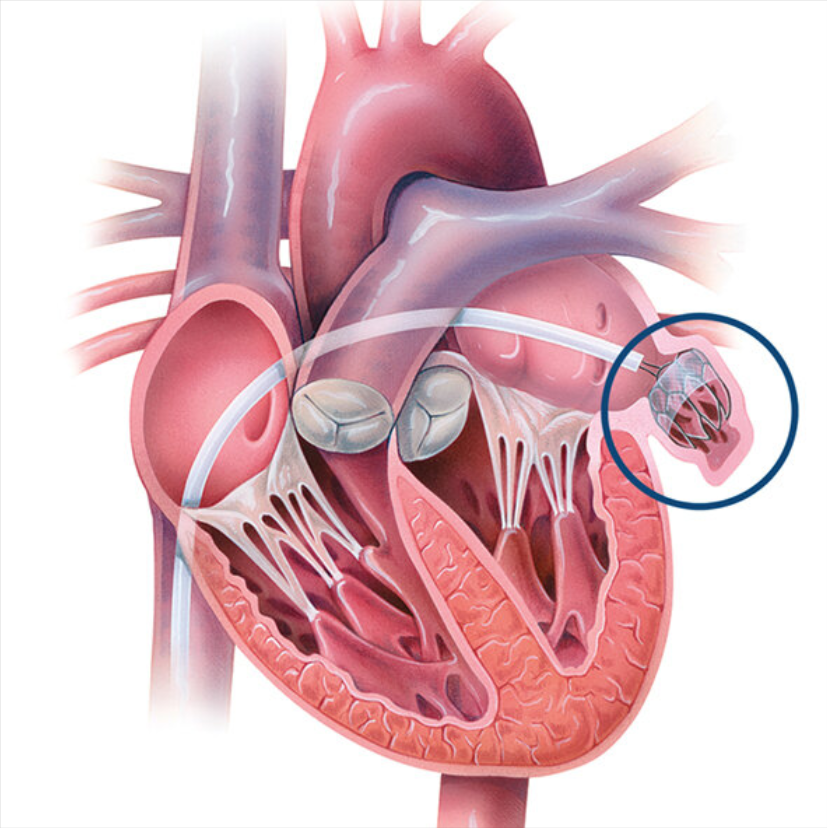

2)左心耳封堵适用于栓塞风险高且不适合或不愿意长期抗凝治疗的房颤患者。由于左心耳是心房中最易形成血栓的部位,封堵之后,可以显著减少血栓的来源。

左心耳封堵示意图

3)对于持续性的房颤,伴有心跳快,心功能下降等表现,若药物治疗效果不理想,可以进行房室结消融+生理性心脏起搏。通过起搏器,重新建立规律的心脏跳动,可显著改善患者的心功能。

房颤虽然是一类慢性病,但存在根治机会,早期干预可减轻房颤带来的危害。无论是微创手术,还是药物治疗,均需根据患者的整体评估后制定,做到真正的个体化治疗。

欢迎关注沈大夫的科普号

沈利水,医学博士,主治医师,上海十院房颤诊治中心主要成员,同济大学讲师。毕业于中国医学科学院、北京协和医学院。在国家心血管病中心、阜外医院接受系统电生理培训,主要从事心律失常的介入治疗。主持国家自然科学基金、浙江省医药卫生科技计划、市科技局课题等5项,作为主要成员参与十三五国家重点研发计划等科研项目4项,发表学术论文40余篇,授权国家专利10项,参译专业书刊1部。擅长房颤、房扑、室上速、室性早搏、血管迷走性晕厥等心律失常疾病的诊治及介入治疗。

本文是沈利水版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论