不明原因便血,这类药物可能是“凶手”!

文章摘要:本文介绍了便血的定义、可能的原因以及非甾体类药物如何导致便血,提醒读者在使用非甾体类药物时要注意副作用。

“医生,我今天突然便血,血很多,都拉好几次了,您帮我看看是不是痔疮出血”,一位面色凝重的年轻小伙如是说道,据了解,这位患者28岁,便血颜色暗红色,没有腹痛,没有呕血,也没有发热等症状。给患者进行了专科检查,指套退出染有暗红色血迹,肛门镜上方见大量暗红色血块,未见明显痔疮。于是建议患者住院,一方面为了找到便血的原因,另一方面,如果出现了什么情况可以得到及时的处理。 入院后给患者抽血、做了胃镜、结肠镜、全腹CT等检查,以下是其主要检查结果:

- 入院当天前后三次血常规结果显示血红蛋白由正常(14:44)→降至105g/L(18:46)→再降至75g/L(21:55),呈进行性降低

- 入院当天第一次凝血功能:正常;第二次凝血功能提示纤维蛋白原剧减,所需凝血时间延长

- 全腹CT:肝左内叶钙化灶,盆腔少量积液,余未见明显异常

- 胃镜:慢性非萎缩性胃炎

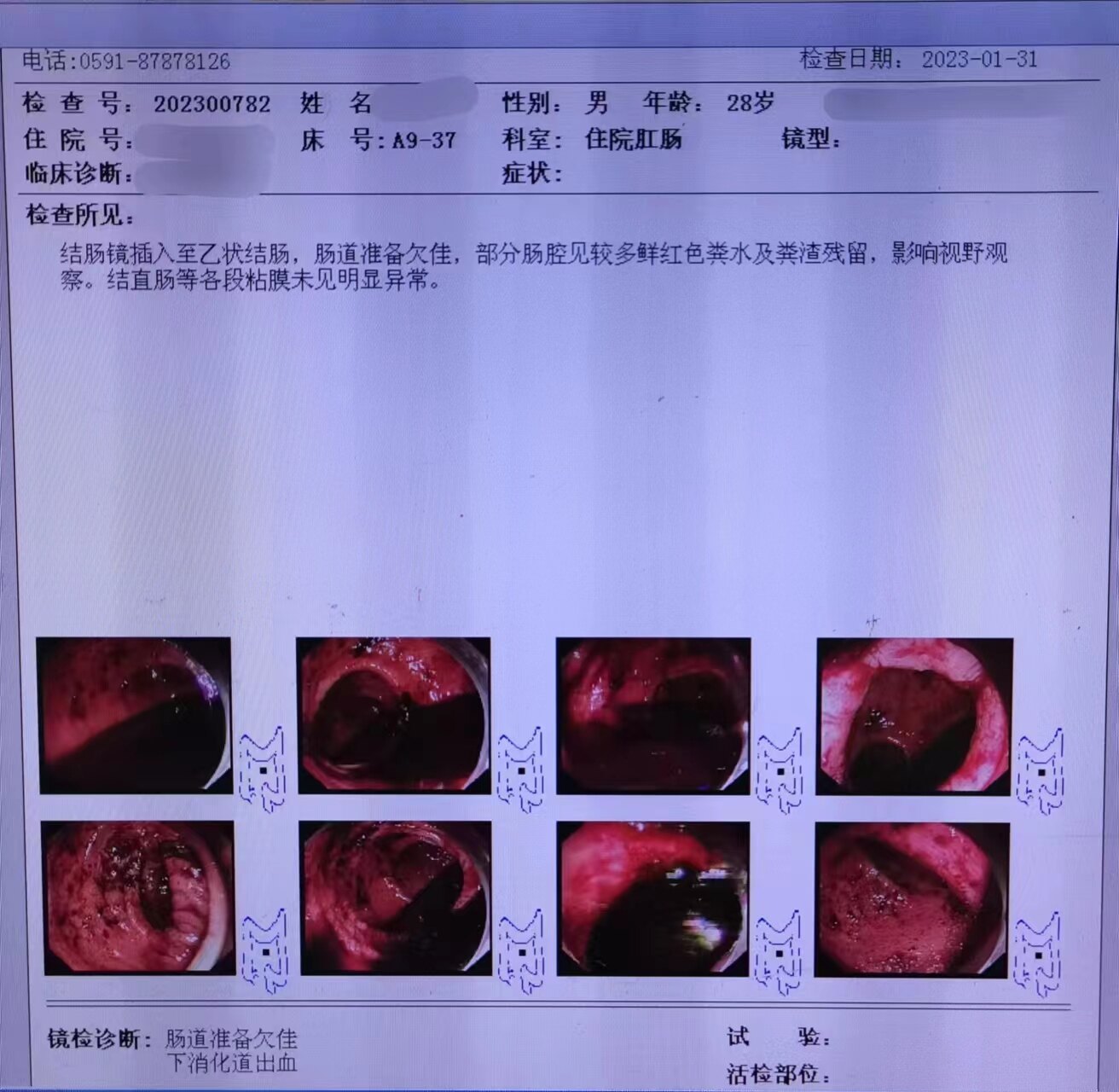

- 结肠镜所见:部分肠腔见较多鲜红色粪水及粪渣残留,直肠等各段黏膜未见明显异常,提示下消化道出血。

大量失血会导致血红蛋白降低、引起凝血功能障碍,而结肠镜虽提示下消化道出血,但通过这些检查,仍未找到出血的部位和原因。

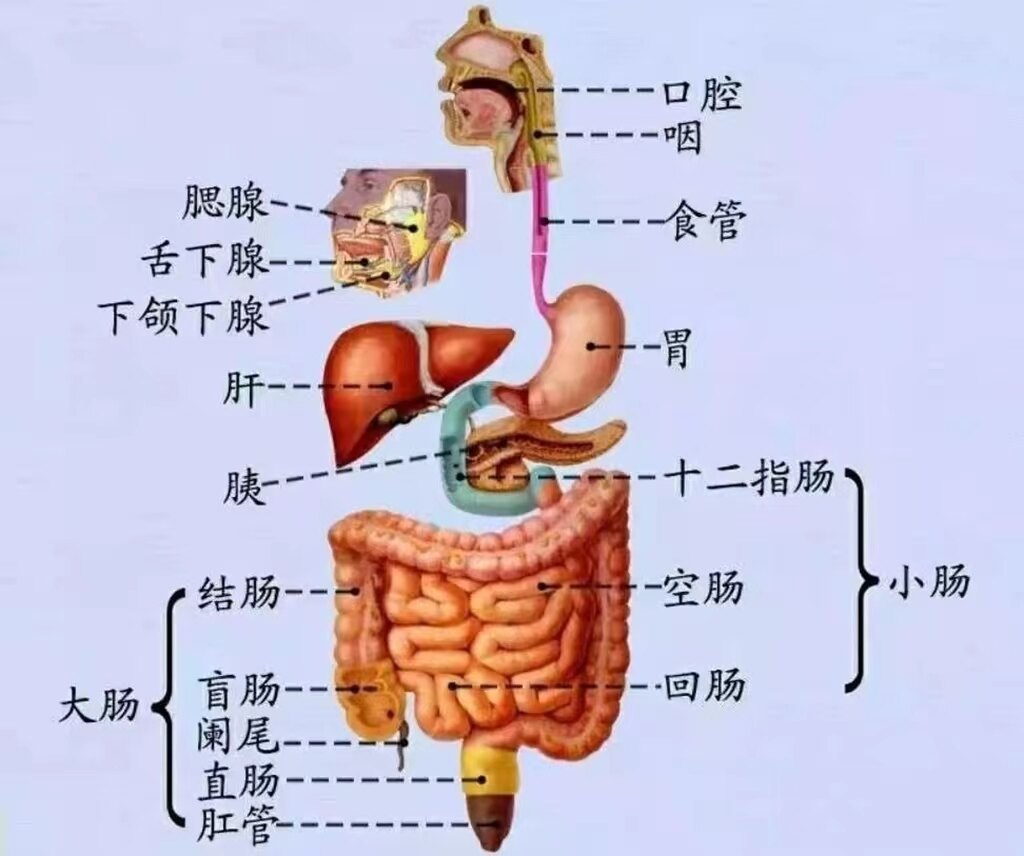

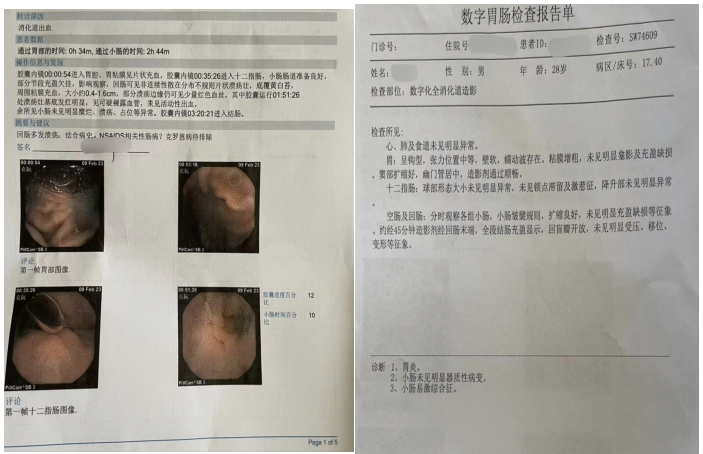

怎么都做了胃肠镜了,还是没有找到出血点呢?

胃镜、结肠镜只能检查到胃、十二指肠、结肠、盲肠、直肠等部位,不能检查到小肠部分的空肠和回肠,因此如果是这些“盲点”出血的话,胃镜、结肠镜是无法检查出的。而在患者转去外院后检查的胶囊内镜结果也证实了这个猜想,其胶囊内镜见回肠多发溃疡,其中一处溃疡灶基底发红明显,可见裸露血管。以下是该患者胶囊内镜、全消化道造影结果。

出血部位大致可明确——回肠部溃疡出血。

在这里,不妨思考一下,是什么原因刺激了溃疡出血呢?

原来,在询问病史的过程中发现,这位患者既往有过“痛风”病史,近期间断服用过“双氯芬酸钠片”,它极大可能就是导致便血的“凶手”。

一、便血的定义与可能的原因

1、便血:是指排出的粪便混有血液,或者便前、便后肛门有出血,大便可呈鲜红色、暗红色或者柏油样黑色。

2、原因:可由消化道和非消化道疾病引起,消化道疾病更为常见。

→消化道疾病:消化道黏膜糜烂、溃疡,恶性肿瘤如食管癌、胃癌,食管胃底静脉曲张、破裂,小肠血管瘤破裂,直肠息肉,痔疮,肛裂,胆管结石等。

→非消化道疾病:感染性疾病,白血病,血小板减少性紫癜等。

导致便血的原因有很多,而根据患者的检查结果及其体征,基本锁定了“回肠部溃疡出血”这个出血部位。

二、“双氯芬酸钠片”小解读

- “双氯芬酸钠片”属于非甾体类药物,这一类药物具有良好的抗炎、解热、镇痛作用,广泛运用于骨关节炎、类风湿性关节炎、多种发热和各种疼痛症状的缓解。

- 除“双氯芬酸钠片”之外,阿司匹林、布洛芬、吲哚美辛、萘普生、对乙酰氨基酚等都属于非甾体类药物。

- 这类药物在发挥抗炎、解热、镇痛等作用的同时,可能会引发胃肠道、肾脏、肝脏、心血管毒性和过敏反应。胃肠道不良反应最为常见,主要表现为胃炎、食管炎、胃肠道溃疡、出血、穿孔和梗阻等。

三、非甾体类药物是如何导致便血的呢?

1、首先,非甾体类药物直接与胃肠道黏膜接触,直接对胃肠道黏膜造成损伤。

2、其次,我们人体内有一种物质,这种物质有保护胃肠道黏膜的作用,非甾体类药物正是通过抑制这种物质的合成,从而引发胃肠道黏膜糜烂、溃疡、出血。

四、非甾体类药物用药小提示

1、严格掌握非甾体类药物的适应证,防止滥用

→用于解热一般限定服用3天

→用于止痛一般限定服用5天

2、不能联合用药,只能使用一种,以免副作用累积发生

3、建议餐后服药,用药期间应戒烟、忌酒,不服用含咖啡因的饮料或酸性饮料

4、需长期使用非甾体类药物者,需在专科医生指导下用药,建议定期检查血常规、大便潜血、肝肾功等

编辑:江文静、柯敏辉

本文是柯敏辉版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论