三甲

三甲

SCA基因检测与多系统萎缩

多发性系统萎缩(MSA)是一种成人发病、进行性神经退行性疾病,病因不明,以自主神经功能障碍、帕金森症和小脑共济失调为特征。根据临床表现,MSA可分为两种表型:以帕金森综合征为主要特征的MSA-P型和以小脑共济失调为特征的MSA-C型,自主神经症状往往存在于MSA-P或MSA-C并存,故而并不单独列为一个亚型。遗传因素在MSA病因学中的作用仍存在争议,研究报道MSA的遗传率估计在2.09-6.65%之间。

SCAs是多种CAG三核苷酸扩张性疾病的集合,包括6种脊髓小脑共济失调症(SCA1、2、3、6、7、17型)等。这些疾病有时与MSA的临床症状重叠,我们的研究发现,MSA的临床表现症状可以非常多样[1],常与SCAs在临床上难以区分,存在误诊或漏诊的情况。

一个意大利科研团队对246名MSA患者(128名MSA-C患者和118名MSA-P患者)和223名正常对照进行了SCAs的基因检测,根据文献报道的CAG重复长度,将等位基因分为“正常”、“中间”和“扩增”。这个MSA临床队列(101名男性/145名女性),患者的平均发病年龄为58岁,基因检测的平均年龄为63岁。与MSA-P相比,MSA-C患者的发病年龄和检查年龄明显年轻。该团队在一个MSA-C患者发现了SCA1中间等位基因(36 CAG);在一个MSA-P患者中发现了SCA2中间等位基因(31 CAG);在一个MSA-C患者发现了病理扩增的SCA2等位基因(36 CAG)。在对照组中未检测到中间或扩增的SCA等位基因。此外,在SCA1基因检测显示,MSA-C中较长的正常等位基因的百分比高于MSA-P和对照组(p < 0.0001)。该研究得出的结论为建议对MSA患者行SCA1 和 SCA2 的基因筛查[2]。

在我国,湘雅医院江泓和唐北沙教授团队,通过对200例MSA患者(148例MSA-C患者和52例MSA-P患者)和314名正常对照进行了SCA1-3的基因检测。研究发现,SCA2中的CAG重复数大小与MSA之间存在显着关联,但与SCA1或SCA3无关,这意味着SCA2可能在中国人MSA发病中发挥着作用[3]。

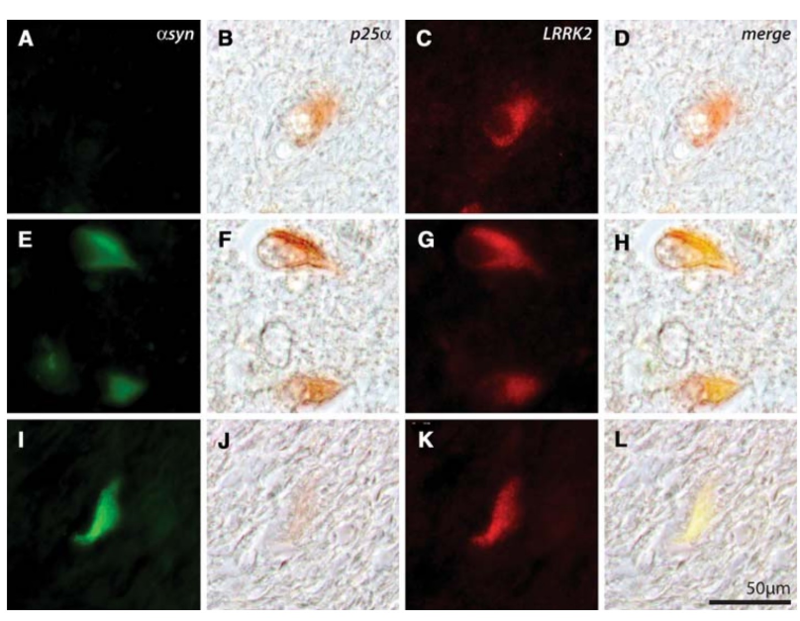

(取自于国外报导的MSA患者脑组织病理结构 [4])

通过中外MSA临床队列SCAs基因检测结果的比较,我们发现,我国的MSA患者C型多见(占74%),而意大利人群中MSA患者的P型多见(占48%)。SCA1和SCA2基因在意大利MSA患者中起到重要的调控作用;而在我国MSA人群中仅SCA2基因对MSA的发病及预后起到调控作用。

综上所述,当我们在临床上遇到MSA患者,在患者经济条件许可的情况下,还是应该进行SCA1和SCA2的基因检测,以期进一步明确诊断,为患者提供精准的预后评估,并为未来的靶向治疗提供基本信息。

参考文献:

1. Hu, Wen-Zheng et al. “Non-motor symptoms in multiple system atrophy: A comparative study with Parkinson‘s disease and progressive supranuclear palsy.” Frontiers in neurology vol. 13 1081219. 23 Jan. 2023, doi:10.3389/fneur.2022.1081219

2. Mongelli, Alessia et al. “Multiple system atrophy and CAG repeat length: A genetic screening of polyglutamine disease genes in Italian patients.” Neuroscience letters vol. 678 (2018): 37-42. doi:10.1016/j.neulet.2018.04.044

3. Zhou, X et al. “Analysis of (CAG)n expansion in ATXN1, ATXN2 and ATXN3 in Chinese patients with multiple system atrophy.” Scientific reports vol. 8,1 3889. 1 Mar. 2018, doi:10.1038/s41598-018-22290-0

4. Huang, Yue et al. “LRRK2 and parkin immunoreactivity in multiple system atrophy inclusions.” Acta neuropathologica vol. 116,6 (2008): 639-46. doi:10.1007/s00401-008-0446-3

撰写:胡文政

审校:黄越

本文是黄越版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论