胆囊息肉需要治疗吗?

胆囊息肉分为非肿瘤性和肿瘤性两大类,以良性病变居多。其中大部分为非肿瘤性息肉,常见的如胆固醇性息肉、炎性息肉、局灶性腺肌增生等;肿瘤性息肉常见的是胆囊腺瘤,仅有少数胆囊息肉可发生癌变。

目前已知病因包括代谢异常、慢性炎症、胆囊腺肌增生。

一般情况下患者无明显症状,大多是在体检做超声检查时发现。

少数患者可表现出不典型症状,如上腹部疼痛、恶心、呕吐、食欲不振。

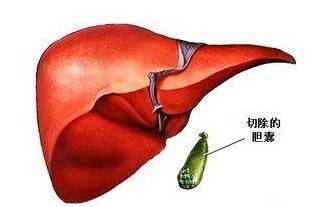

患者如无明显症状,可定期随访观察,无需治疗。胆囊息肉患者如存在明显症状、继发急性并发症,或伴有癌变危险因素可手术切除胆囊。

随着腹腔镜及胆道镜技术的发展与提高,近年来多位专家提倡内镜微创保胆取息肉术(choledochoscopic

gallbladderpreservingpolypectomy CGPP),适用于治疗胆囊良性息肉。并于2019年10月发布实施了《内镜微创保胆治疗胆囊良性疾病专家共识(2018版)》。先部分解读如下:

虽然胆囊息肉绝大多数为良性病变,但仍有癌变的可能,尤其是胆囊腺瘤,是公认的癌前病变。

随着 B 超检查的普及,胆囊息肉的诊断率越来越高,但对其良恶性的判断仍较困难。

目前公认的恶变危险因素有 :单发息肉直径大于 10 mm,合并胆囊结石,胆囊息肉快速增大,宽基底息肉,年龄 >50 岁等。但这些指征是以概率为基础的,不能作为胆囊息肉良、恶性的判断标准。因此,对于胆囊息肉是否需行胆囊切除术常常难以判断。实际上,因胆囊息肉行胆囊切除术的患者中,恶性病变小于 5%。诊断胆囊息肉性质的金标 准是病理检查,而 CGPP 术中可将切除的息肉送检做术中冰冻病理检查,术后可行常规石蜡病理检查,从而获得胆囊息肉的病理诊断。因此,CGPP 在胆囊息肉的诊治中具有独特的优势 :胆道镜下将胆囊息肉完整取出,能够获得胆囊息肉的病理诊断,几乎可以做到对诊断的绝对准确;诊断的同时起到治疗作用,尤其对于肿瘤性息肉,切除息肉后杜绝了其以后恶变的可能性 ;切除病灶的同时得以保留胆囊功能。

以往将胆囊息肉大于 10 mm 作为胆囊切除的手术指证,但仅有 88% 的恶性息肉直径大于 10 mm,故将胆囊息肉大于 10 mm 作为手术标准并不可靠,但鲜有小于 5 mm的胆囊息肉恶变的报道。因此,本共识将大于 5 mm 作为CGPP 的手术适应证。

CGPP 术中冰冻病理若证实为良性息肉,则可保留胆囊。若病理回报为胆囊癌,应根据具体情况,中转行胆囊切除术或胆囊癌根治术。若术中冰冻提示可疑癌变、腺瘤级或高级别上皮内瘤变,则中转胆囊切除术更为安全可靠。因术中冰冻病理存在一定的误诊率,可能出现术中冰冻病理报告胆囊良性息肉,而术后石蜡病理提示胆囊癌的情况,必要时须二次手术(行胆囊癌根治术)。

建议 9 :大于 5 mm 的胆囊息肉,患者有手术意愿,可行 CGPP。若单发息肉大于 10 mm 或息肉呈进行性增大者,建议限期手术。

建议 10 :CGPP 术中必须做快速冰冻病理检查,根据术中快速病理结果决定是否保留胆囊。术后必须再行常规石蜡病理检查。

建议 11 :对于术前影像学及其他检查可疑癌变者,建议行胆囊切除术,根据术中冰冻病理及术后病理诊断,决定是否进一步行胆囊癌根治术。

保胆手术后应终生随访,每次随访的资料应详细记录并妥善保存。

术后第一年,建议随访 2 或 3 次,分别于术后 3 个月、6 个月和 1 年进行。以后每年至少随访 1 次。

本文是张家明版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论