三甲

三甲

长期烧心、反酸、嗳气?小心是食管裂孔疝

烧心、反酸、嗳气、打嗝、吞咽困难这些消化科常见的症状,有些患者常常会不当回事。但长期出现这些症状就要小心了,很有可能是胸外科的常见病-食管裂孔疝。

食管裂孔疝(hiatal hernia)是指除食管以外的任何腹腔组织结构通过扩大的膈肌食管裂孔进入胸腔形成的疝。约1/3 患者合并胃食管反流病(Gastroesophageal Reflux Disease,GERD),也有研究认为食管裂孔疝是导致胃食管反流病的主要原因之?。裂孔疝较小时,症状较轻甚至无任何症状,但裂孔疝较大时,会引起烧心、反酸、嗳气、胸痛、早饱、上腹部疼痛、恶心、呕吐、吞咽困难、贫血等一系列症状。

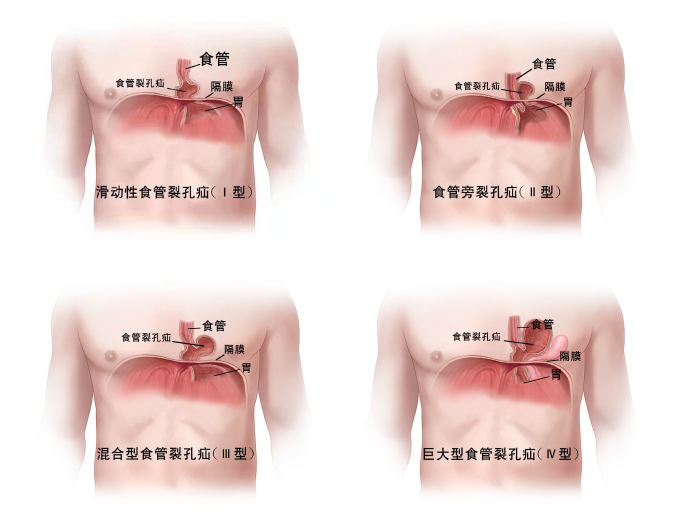

疾病分型

目前公认的分型是根据解剖类型分为I、II、III、IV型,其中I型为滑动型食管裂孔疝,II-IV型为食管旁疝。

I型疝:滑动型食管裂孔疝,胃食管连接部迁移疝至膈肌上方。胃保持正常的形态,胃底低于胃食管连接部,这种类型最常见,约占95%。

Ⅱ型疝:食管旁疝(paraesophagealhernias,PEH),胃食管连接部保持在其正常的位置,一部分胃底通过膈肌裂孔食管旁疝入胸腔。

Ⅲ型疝:是I 型和Ⅱ型的混合型疝,胃食管连接部和胃底一起通过食管裂孔疝入胸腔,胃食管连接部和胃底均位于膈肌以上。

Ⅳ型疝:Ⅳ型食管裂孔疝的特点是除了胃以外,还有腹腔内其他脏器如大网膜、结肠或小肠在疝囊内。

症状

食管裂孔疝患者的典型症状可以包括胃食管反流症状,以及压迫和消化道梗阻症状等方面的症状;急性胃扭转者可引起消化道穿孔、缺血坏死,出现呕血、黑便、贫血等症状,严重者可危及生命。

胃食管反流性症状:

该症状表现为反酸和烧心,尤其是夜间平卧位或头低位时加重。由于胃内酸性液体通过功能障碍或松弛的食管下括约肌反流入食管所导致,各型食管裂孔疝患者均可出现,但在I型滑动型裂孔疝中最常见。

压迫和梗阻症状:

该症状可表现为呼吸困难,吞咽困难,恶心、呕吐,胸痛等,尤其是饱餐后加重。这是由于进入胸腔的胃或其他腹腔脏器压迫肺、纵膈和食管,同时疝入胸腔的脏器发生扭转而造成的消化道梗阻,多见于较大的食管旁疝。

伴随症状:

呕血、黑便、贫血:食管裂孔疝尤其是食管旁疝由于长期的胃黏膜慢性病变,引起慢性上消化道出血,引起呕血、黑便等症状,长期则会导致缺铁性贫血。

哮喘、咽喉炎等:胃食管异常反流可引起喉和肺的病变,当反流物质通过环咽部括约肌进入下咽部,极有可能被误吸入喉和气管,诱发呼吸道症状的出现。

当进入胸腔的胃或脏器组织因狭窄的食管裂孔卡压而出现梗阻或急性胃扭转时,患者出现急性胸痛,无法进食,严重可引起上消化道的穿孔、缺血坏死,需要急诊就医。

治疗

滑动型食管裂孔疝主要视胃食管反流情况进行药物治疗,对于胃灼热、反酸、上腹痛等症状明显,经过药物治疗后效果不明显,或停药后短期复发者,应考虑及时行手术治疗。如发生消化道急性梗阻、胃扭转等情况,应行手术治疗。药物治疗旨在控制症状、治愈食管炎、促进胃肠动力;手术治疗旨在将疝入胸腔的腹腔内容物还纳、切除疝囊、缩小食管裂孔,恢复胃食管交界处正常的解剖结构和功能,并防止腹腔内容物再次疝入胸腔,长久地改善症状。

药物治疗

质子泵抑制剂:能够抑制胃酸的分泌,促进受损的食道组织愈合,常用药物有奥美拉唑、西米替丁等。

黏膜保护剂:此类药物可以保护食管黏膜,常用药物有硫糖铝、氢氧化铝凝胶、甘珀酸钠(生胃酮)、枸橼酸铋钾等。

促动力药:主要作用在于促进胃排空,减少胃食管反流。常用药物有多潘立酮、5-羟色胺调节剂如莫沙比利,与H2受体阻断剂或质子泵抑制剂合用效果更佳。

由于食管裂孔疝导致胃食管结构发生改变,药物治疗只能缓解症状,但不能从根本上治愈解剖结构的异常。

手术治疗

手术适应症:症状持续不缓解,经过药物治疗后效果不明显,或停药后短期复发者,应考虑及时行手术治疗。如发生消化道急性梗阻、胃扭转等情况,应行急诊减压后尽快手术治疗。

手术方式:食管裂孔疝传统修补方法多为开放手术或胸腹联合切口手术, 由于并发症发生率与死亡率达较高,创伤及术后恢复问题较?,已逐步被广泛应用于外科治疗的腹腔镜技术所替代,与传统手术方式相比,腹腔镜下食管裂孔疝修补术具有创伤?,术后恢复快,并发症少及患者舒适度高等优点,已成为外科治疗食管裂孔疝的金标准。

腹腔镜下食管裂孔疝修补术:将疝入胸腔内的腹腔内容物或胃食管连接部还纳回腹腔,将疝囊切除,恢复正常的解剖结构,同时将食管裂孔缝合修补至正常大小,同时根据术前食管测压、测酸等检查结果,评估食管蠕动以及酸清除能力,选择部分或完全胃底折叠术以达到抗胃酸反流的目的。目前普遍认为对于较大的裂孔疝,将食管裂孔缝合修补至正常大小后,使用不可吸收或可吸收补片加强修补食管裂孔可以降低复发率。补片与组织接触后,可诱导形成瘢痕组织加强食管裂孔。

近些年来机器人手术的发展也对食管裂孔疝手术治疗的治疗效果有了很大的增进。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论