三甲

三甲

超声测量宫颈长度:how,why&when

原创 易春荣 易学超声 今天

早产是种严重的妊娠并发症,新生儿死亡的最主要原因是早产、重症感染和窒息,即使在发达国家,新生儿死亡一半是因早产。在美国,近年来早产的发病率下降了25%(较2006年),其重要原因之一,就是超声测量宫颈长度技术被广泛应用于临床以预测和预防自发性早产。

早产的定义及类型

早产是指所有妊娠不足37周分娩者。

按照分娩时孕周的不同,将早产分为以下几种:

□ 极早期早产(<28周),约占妊娠的0.25%

□ 早期早产(28-30周),约占妊娠的0.25%

□ 中期早产(31-33周),约占妊娠的0.6%

□ 晚期早产(34-36周),约占妊娠的3.0%

三分之一的早产是医源性早产,主要包括子癎前期和胎儿生长受限。另外三分之二的早产属于自发性早产,其原因包括分娩提早发动或胎膜早破。

早产筛查策略

34周前发生自发性早产的孕妇主要分为两类:

□ 有既往晚期流产史或自发性早产史者,这类占15%,她们占全部妊娠人群的3%。此类孕妇自发性早产的复发风险与既往早产发生的孕周呈负相关(即既往发生早产孕周越小,本次妊娠发生早产风险越大)。

□ 既往妊娠结局是足月分娩者,这类占85%,她们占全部妊娠人群的97%。

可见,如果只专注于既往发生过早产的这部分孕妇(高危人群),对早产总的发生率影响非常有限,普查是必要的。临床通过超声测量宫颈长度和试验室宫颈阴道部胎儿纤维粘连接蛋白 检测来进行普查。

超声测量宫颈长度技术

超声测量宫颈长度的可选方式:经阴道超声、经腹超声、经会阴超声。目前多个指南推荐使用经阴道超声测量,主流观点认为经阴道超声是测量宫颈长度最好的方法。但根据具体情况,本着以解决问题满足临床需要为终极目的原则,采用这三种方式的任何一种或几种进行测量也是合适的。

经腹超声有时难以显示宫颈,尤其对宫颈缩短的大孕周患者,检查更容易失败。另外,成功的经腹超声检查有赖于膀胱充盈,而膀胱充盈会导致宫颈长度增大。根据WTO标准,经腹超声截断值为35mm,小于35mm为短宫颈。

经会阴超声测量宫颈长度,是将凸阵型探头沿矢状面放置在患者大阴唇之间探查。经阴唇-会阴超声可以对80%的病例成功进行检查,且与经阴道超声检查获得的测量值非常相近。但有20%的病例不能成功显示宫颈,或者宫颈内口或外口显示不清。经会阴超声截断值为25mm,小于25mm为短宫颈。

经阴道超声测量宫颈长度技术

□ 受检者排空膀胱,仰卧,取截石位候检。

□ 将阴道超声探头小心放进阴道,并置于前穹窿。注意探头不要压迫宫颈,按压会增加宫颈长度。

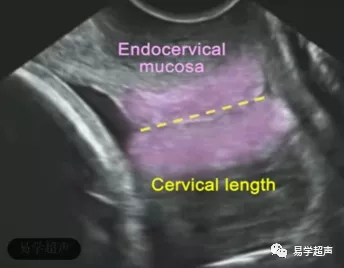

□ 取宫颈矢状切面,宫颈内口以强回声的宫颈内膜为指示点。

□ 使用游标尺测量宫颈外口(三角形的强回声区)至内口(“V”形切迹)的直线距离。

□ 每次超声扫查应持续2-3分钟。约1%的病例,由于子宫生理性收缩,宫颈长度会改变,为此,应取最小测量值做为宫颈长度。

□ 宫颈经常呈现弯曲状态。当宫颈弯曲的时候,测量宫颈内外口之间的直线距离不可避免地减少了宫颈长度(与沿宫颈管长轴测量相比),但从临床上来说,如何读取测量值并非至关重要,因为缩短的宫颈永远是平直的,而弯曲状态的不会是段宫颈。

□ 宫颈内口扩张,在超声波下表现为宫颈内口漏斗形成,反映宫颈处于缩短的动态变化过程之中,提示出现早产的可能。几乎所有宫颈缩短的病人都合并宫颈内口漏斗形成。但宫颈长度正常合并漏斗形成的患者,发生早产的风险并不升高。

□ 经阴道超声测量宫颈长度有高度的可重复性,95%的病例,同一检查者分别测量的误差或不同检查者测量值之间的误差约为4mm甚至更少。

阴超测量宫颈长度

宫颈长度测量的时机及测值的临床意义

妊娠22-24周,宫颈长度的均值是36mm。自发性早产的风险与宫颈长度呈负相关。

□ 用于无症状孕妇早产的预测。既往有早产史和子宫畸形(如单角子宫)的孕妇,应在14-24周之间每两周测量一次宫颈长度。若孕妇无上述病史,应在20-24周测量宫颈长度。

□ 对先兆早产孕妇,测量宫颈长度可以预测她们在随后7天之内分娩的可能性。

□ 对中孕期和晚孕早期出现羊水过多的孕妇,测量宫颈长度可以决定是否进行羊水减量术。

□ 对择期剖宫产的孕妇,妊娠37周时测量宫颈长度,可以决定手术时机:37-38周进行或39-41周进行。

□ 对准备接受引产的孕妇,引产前了解宫颈长度,可以预测引产-分娩的时间间隔,预测24小时内阴道分娩的机会以及需行剖宫产的概率。

□ 对过期妊娠,在41周时测量宫颈长度,可以预测在随后的10天内自然分娩的可能性和阴道分娩的机会。

早产的预防

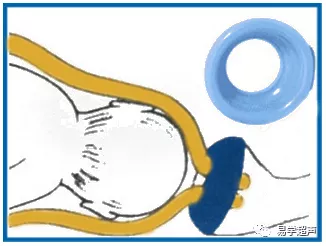

早产的预防主要针对以下两类孕妇:既往有早产史的孕妇、既往无早产史,但是通过筛查发现本次妊娠早产风险增高者。两项措施已被证实可以有效降低早产复发风险:宫颈环扎术,可以将34周前的早产风险降低25%;在20周至34周之间使用黄体酮,可以将34周之前早产的风险减少25%。

▲ 宫颈环扎术示意图

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论