三甲

三甲

学好中国传统文化提升生命健康叙事能力

学好中国传统文化

提高生命健康叙事能力

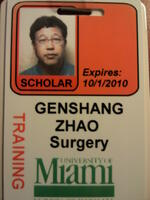

郑州大学二附院

心血管外科

赵根尚教授

每一个医务工作者都讲医者仁心,都讲仁心仁术,都讲全心全意为病人服务,这是我们医者初心,也是我们医者的使命担当。

然而,传统的医学教育更多强调生物医疗技术理论及实践的培养,忽视了人文精神教育,很多医务工作者以为只要生物医疗技术水平高就能解决民众的健康问题,事实不完全如此,我们看到慢病的发病率不断提高,医疗经费支出不断提高,而群众的看病贵看病难问题仍没有解决,群众健康素养和健康幸福指数提升缓慢,医患纠纷医患矛盾层出不穷,医护群体工作压力山大,心理问题不断出现,这都要求我们要积极探索生命健康领域的创新发展方向,仅仅发展生物技术领域是远远不够的,我们要在生命健康叙事领域做深入的挖掘,弥补人文精神的短板不足,这样才能解决医疗发展的瓶颈,解决医改难题。

叙事是人与人之间的基本关系,渗透在人类生活的各个层面。实现这个转变的关键就是广大医务人员有没有尊重患者的故事,有没有积极与患者及其家属建立人际叙事关系,关怀心身健康。

要想提升叙事能力就要了解人们交往的本质是文化的交流,要想走进每个人的内心世界,一定要知道每个人的心灵栖息地都是变幻莫测的。实际上每个中国人都有相同的文化传承,相同的文化价值理念,当然每个人的文化理念,行为习惯不尽相同,但是中国主流传统文化熏陶,使每个中国人都有相同的文化理解和文化认同。作为一个叙事医学工作者,必须深刻了解中国文化,了解中国人的认知习惯,文化理念,价值观和世界观,宇宙观和人生观。

中国人文精神有着极其悠久的历史,在秦汉以前,由儒、墨、道三家,笼罩了全部文化思想。

黄老之道是中国人文的根脉,“内用黄老,外示儒术”是历史哲人的生存之道。儒家是粮食店,是我们的精神食粮,佛家是百货店,是我们的必需东西,道家是药店,是可以治病救人的。中国传统文化中的道家思想,是黄老之学。道家的文化思想综罗百代,广博精微,包括了中国上下五千年,内容广博,精微细致。

魏晋南北朝这一阶段是《易经》《老子》《庄子》三玄之学最流行的时代,这个时代变动不安,非常混乱,社会政治经济衰败三百多年。但哲学思想,由于知识分子高谈阔论也提升到极点,凡是任何一样东西,立场不同观点就两样,汉唐宋元明清开基立业的鼎盛时期,都是用“三玄”之学(《易经》《老子》《庄子》),但变乱到极点,无可救药时出来“拨乱反正”的人物都是道家人物,他们的一贯作用是“功成,名遂,身退,天之道”。道教实际上也成为唐朝正式国教,老子为“太上老君”。老子曰“我有三宝,一日慈,二日俭,三日不敢为天下先。”元人马致远在秋思曲写道:“枯藤老树昏鸦,小桥流水人家,古道西风瘦马,夕阳西下,断肠人在天涯。”“形而上者谓之道,形而下者谓之器。”“道法自然,通常无为,通常无名,有生于无,无中生有,缘起性空,性空缘起。”

秦朝在公元前221年统一中国后它的传统只维持了十五年,汉王朝(公元前206年—公元220前)继承了秦朝中央集权的政治理念,继承了秦朝未竟的事业,董仲舒是汉帝国的理论家(公元前179年—公元前104年)在汉朝废黜百家,独尊儒求,统一全国思想,写有《春秋繁露》帷中授课。汉武帝和秦始皇都致力于从思想上统一中国,但武帝所采纳董仲舒的建议比秦始皇采纳李斯的建议要温和得多。

在中国历史上,儒家思想占统治地位的范围是社会体制,精神道德教化和学术领域,法家思想占统治地位的则是施政的原则和统治的方法。公元220年,汉帝灭亡,随之而来政治分裂和动乱一直拖延到公元589年隋朝统一全国。

汉代尊学孔子,把《诗》《书》《礼》《乐》《易》《春秋》奉为孔子所作,称为六经。《论语》《孟子》《大学》《中庸》四书是宋朝以后新儒学。四书中没有上帝创世,也没有天堂地狱。孟子哲学认为“人之初,性本善”四书实际上是对人生学说的反思,是一种哲学反思,中国文化的精神基础不是宗教,而是伦理,人不满足于现实世界,而是追求超越现实世界,这是人类内心深处的一种渴望,中国人在哲学里找到了超越现实世界的那个存在。

中国人文的根脉来源于中国哲学精神,哲学不是增加客观事物的信息,而是为了提高心智,滋润心灵。未来的世界,哲学将取代宗教,中国人追求天人合一,但不脱离现实社会。释迦牟尼认为,人生就是苦难的根源,柏拉图认为,身体是灵魂的监狱,中国哲学认为道法自然,天人合一,心物一体,乐感文化,乐观、豁达、中庸节制、和谐统一、人本主义。

儒家思想强调人际关系和事,是一种入世哲学,只关心社会政治和伦理道德,不关心天堂、地狱,中国哲学精神和人文思想追求“内圣外王”,内心致力于心灵修养,在社会活动中落落大方,不卑不亢,好似君王。

中国传统文化精神主要表现在以下几个方面。

一、忧患精神

也就是对国家和人民,整个人类存在的生命关怀;“乐民之乐者,民亦乐甚乐,忧民之忧者,民亦忧甚忧”“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”“人民至上”“全心全意为人民服务”。

二、乐道精神

敢于追求真理,得道为乐。“朝闻道,夕死可矣。”“发愤忘食,乐以忘忧,不知老之将至。”为天地良心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平。三、人本精神

以人为本,肯定人在自然、社会中地位、作用和价值。四、和合精神

承认事物多元存在,在相互冲突中融合,“人类命运共同体”“世界人民大团结万岁”。五、笃行精神:

儒、墨、道都体现了笃行精神。

六 知行合一精神

西方哲学探讨数理概念,假设,推断,唯物唯心,中国哲学讲究合之行,也就是知行合一,思想学说和生活实践融为一体,“广大高明不离乎日用”乃是为学的境界,砍柴吃饭皆是妙道,生活实践是中国哲学的基础,也是中国哲学的归宿。王阳明心学是其中的代表。

七 天人合一精神

物我本属一体,内外原无判断。中国哲学家认为天是人的根本,又是人的理想,自然的规律也应该是人的规律。司马迁“究天人之际,通古今之变,成一家之言”。天人相通的观念是中国哲学,特别是宋明理学中的一个根本的观念。

八 真善合一精神

中国哲人认为真理即是至善,求真就是求善。“朝闻道,夕死可矣”道是宇宙基本大法,运行规则,也是人生至善的准则。而西方哲学是“爱智慧”,即所谓的‘求道”。

九 实践出真知的精神

中国哲人思想理论以生活实践为依归,注重人生实相,生活准则的探究,主流思想不怀疑外界的实在性(个别怀疑),北宋思想家大都排斥佛家的外界虚幻之说(西方哲学柏拉图有“理型说),中国哲人虽言及知识与至知之方,但未能专门研究。子曰“不知生焉知死”。人类一切知识来源于实践,又被实践检验,并在实践中不断发展。

十 顿悟精神

西方哲学有着严格的推理论证,中国哲学不注重系统的逻辑论证,只注重生活的实证,或内心神秘的冥证,进而用诗一样的语言表达出来,比如《道德经》《庄子》,只有富有想象的比喻论证,没有严密的逻辑论证。禅宗更是大讲“顿悟”。

十一 无神论精神

印度哲学与宗教密不可分,西方中世纪哲学致力于哲学与基督教的融合。中国的哲学与宗教毫无瓜葛,中国虽然有道教和佛教,中国的哲学纯粹,没有依附宗教,也没有试图把哲学与宗教融为一体。中国哲学精神追求内圣外王的道。也就是追求内心平静,心灵成长,也追求人生处世的王者风范。知道了中国文化的哲学内涵,也就知道了中国传统文化的精髓,就能帮助我们更好与人叙事,与社会交流。

习近平总书记提出“讲好中国故事,构建中国叙事体系”这一重要观点。我们知道,广大民众的健康故事,广大医护人员的医疗故事以及患者及其家属的疾病和照护故事是中国故事的重要组成部分,只有构建好中国生命健康叙事体系和中国叙事医学体系,我们才能讲好这几个维度的故事,我们才能营造和谐健康的医疗和健康叙事生态,我们才能提升医护人员和广大民众的叙事素养,最终提升民众的生命质量。

多年的摸索和实践中,中国的医务工作者已经形成了叙事医学的框架定义,即我国的叙事医学教育要以改善民众的生命质量,提升医疗机构服务水准为目的,通过提升大健康语境下的各大生命主体,包括医护患,患者家属和普通民众的叙事素养,让叙事在医院文化建设和传承、医护职业认同形成、在和谐人际关系构建、在疾病诊断和照护、在心身全人健康管理、在生老病死认知教育、在健康促进与传播、在安宁疗护和哀伤辅导等方面发挥积极动态的作用。叙事医学的本土化也要与中国传统的生命智慧相结合。我们叙事医学科研团队和师资力量有责任和义务不断挖掘出这些叙事智慧并能真正应用于临床实践和生命健康管理当中,要想从内在根本提高叙事能力,必须深刻理解中国文化。

叙事医学将使医护人员具备开展叙事健康传播、叙事职业身份认同、叙事生命(死亡)教育、叙事心理教育、叙事关系调节、叙事健康管理等能力。叙事医学课程融入医学教育是要让叙事素养成为每一位医护人员必备的“内建”素养,让大家能够理解叙事医学是一种对生命的态度和提供全人照顾的人文境界;将更完善的叙事医学临床模式融入到每一医生和护士对每一个患者的医疗照顾里。

打造健康中国是实现中国梦的关键环节,在本世纪中叶要实现现代化强国,我们必须有四个自信,文化自信是关键,我们不仅要传承中国文化,更要发展和宣传中国文化,要培养每个医护人员讲好中国的医护故事,提高每个叙事医学工作者中国传统文化素养,这样才能提高生命健康叙事能力。

本文是赵根尚版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论