【周围神经系统免疫】CIDP的诊断及治疗进展

重庆医科大学学报 脱髓鞘及自免脑二三事 2022-03-15 19:29

慢性炎性脱髓鞘性神经根周围神经病(chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy,CIDP)是具有临床和免疫学异质性的、可治性的、免疫介导的周围神经病。其患病率为0.67/10万-10.3/10万。1956年,Austin JH描述了一组激素反应性的复发性多发神经病;1975年,Dyck PJ等根据53个患者的临床、电生理、病理学特点,定义了慢性炎性多发性神经根神经病。根据2010年EFNS/PNS的诊断标准,CIDP为进展性或复发性周围神经病,病程超过2个月,具有电生理或病理学周围神经脱髓鞘的证据,免疫抑制或免疫调节治疗有效。当患者临床表现提示CIDP,但电生理不符合EFNS/PNS脱髓鞘诊断标准时,会给诊断带来困难。若这些患者的神经影像(神经超声或MRI)提示神经增粗,或许会对诊断有所帮助。此外,抗神经节及节旁蛋白IgG4抗体的发现具有重要的诊断和治疗价值,该组患者具有相似的临床特点,对标准的CIDP治疗效果可能有限,而免疫抑制剂(包括传统免疫抑制剂和单克隆抗体如利妥昔单抗)治疗可能有效。本文从CIDP的临床类型、诊断及治疗几个方面描述其进展。

01 临床类型

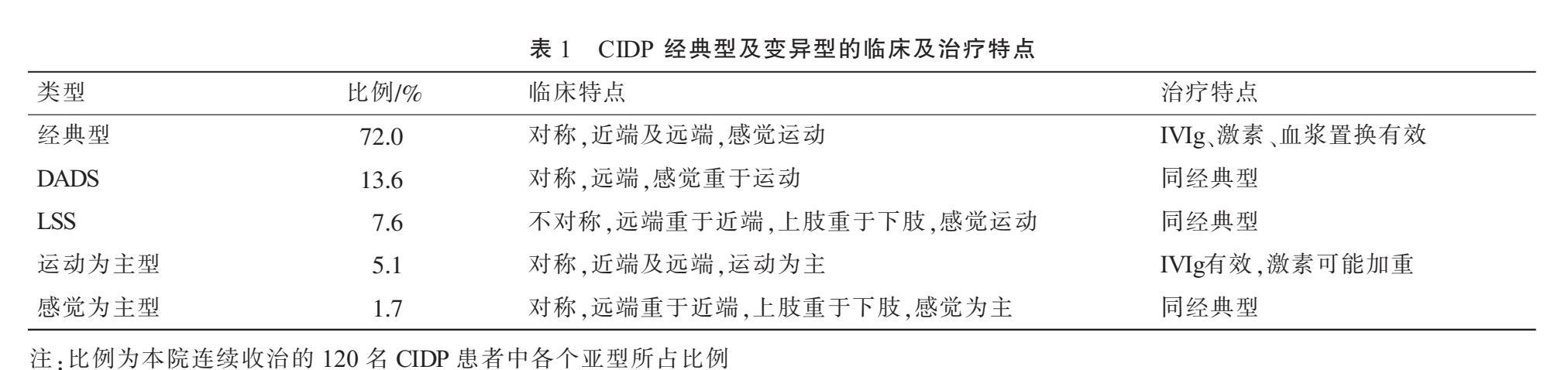

经典的CIDP临床表现为慢性进行性或复发性脱髓鞘性多发神经根神经病,无力达峰时间通常超过2个月,常伴有感觉受损、腱反射消失或减低。有些患者可能急性起病(中国医学科学院北京协和医院120名CIDP患者中急性起病者占18.1%),数日至数周达峰,反复复发,首次发病时可能诊断为GBS。CIDP变异型包括纯运动型CIDP(pure motor CIDP)、纯感觉型CIDP(pure sensory CIDP)、多灶性获得性脱髓鞘性感觉运动神经病(multifocal acquired demyelinating sensory and motor neuropathy,MADSAM;或Lewis-Sumner综合征,LSS)、远端为主型(demyelinating symmetric neuropathy,DADS)-CIDP、局灶性CIDP(focal CIDP)。根据本院120例CIDP总结的各个亚型的临床特点及治疗反应见表1。不同亚型之间的区别在于近端或远端起病,对称或不对称,运动受累或感觉受累更重,同时不同类型对于丙种球蛋白或激素的治疗效果也不同。Ikeda S等研究不同亚型间电生理的差别,发现远端潜伏期和F波潜伏期在LSS中相对保留;运动传导速度在DADS中明显减慢。然而不同亚型间并没有明确定义的界限,随病程延长,各亚型也可相互转变,如不对称的LSS可能发展为对称的经典型,感觉为主型可能发展为经典型。

02 诊断进展

由于缺乏特殊的生物学标记物,神经传导提示脱髓鞘性周围神经病对确诊CIDP是必要的。目前最常用的CIDP诊断标准仍然是EFNS/PNS 2010年的标准,包括临床标准、电生理标准及支持标准。电生理分为肯定的(definite)、很可能的(probable)及可能的(possible)。电生理标准基于1条或多条运动神经具有提示获得性脱髓鞘的特征(传导阻滞、远端潜伏期及F波潜伏期延长、传导速度减慢、异常波形离散)。近年来的研究强调对神经传导和电生理标准的正确解读,否则会引起误诊。即使电生理表现出典型的脱髓鞘病变,也需排除其他可符合电生理标准的周围神经病,如轴索损害严重时(如快传导纤维丢失)可引起传导速度轻度下降(一般不超过最低速度的30%或DML的130%),需排除易嵌压部位等。在2019中国慢性炎性脱髓鞘性多发性神经根神经病诊治指南中强调诊断为排除性诊断。在临床符合CIDP的病例中,仍需进行相关的实验室检查来排除其他诊断,包括代谢性疾病如糖尿病、血管炎或免疫相关性如寡克隆球蛋白相关周围神经病,或血液系统肿瘤等副肿瘤性,及病史中查问药物性或中毒性等疾病。患者应进行空腹血糖、糖化血红蛋白、血常规、电解质、肝肾功能、甲功、维生素B12、血清蛋白电泳、免疫固定电泳、轻链、ANA等的检查;还应排除腓骨肌萎缩症1A型(Charcot-Marie-Tooth disease type 1A,CMT1A)、家族性淀粉样变性(familial amyloid polyneuropathies,FAP)等遗传性疾病。CIDP的支持诊断包括脑脊液蛋白升高、白细胞正常;MRI或神经超声提示神经或神经根增粗;免疫治疗有效。特异性抗体的发现、神经影像学的发展对CIDP的诊断有帮助作用。

2.1 抗神经节及节旁蛋白IgG4抗体

约10%的CIDP患者中有抗郎飞结或节旁区蛋白的抗体,这些抗体是IgG4亚型的抗体,本身即具有致病性而非通过涉及其他效应机制(补体或其他炎细胞),靶点是郎飞结或节旁的细胞黏附蛋白,包括节旁蛋白NF155、CNTN1、CASPR1,以及结蛋白NF140及NF186。节旁区位于郎飞结旁边,是髓鞘边缘(节旁袢)和轴索通过紧密连接(横带)接触的地方。NF155位于节旁的髓鞘侧,CNTN1和CASPR1位于轴索侧形成复合物,三者的连接将髓鞘袢连接于轴索上。NF140和NF186位于郎飞结的轴膜上,和钠通道聚集有关。抗NF155、CNTN1、CASPR1抗体会破坏轴索髓鞘袢的紧密连接,导致终末髓鞘袢脱落,轴索旁间隙增大,结与节旁电容增大,电流减少。抗NF155及抗CNTN1抗体阳性CIDP的病理学方面,可见有髓纤维密度轻度减少,伴散在轴索变性,无巨噬细胞介导的脱髓鞘或洋葱球形成(经典CIDP通常会有巨噬细胞介导的脱髓鞘);电镜下可见在节旁处终末髓鞘环从轴膜脱落,二者之间空隙增大,而抗体阴性的CIDP没有节旁结构的损害。临床上,抗体阳性的CIDP患者亚急性起病多见,进展较快,静脉丙种球蛋白(intravenous immunoglobin,IVIg)反应差,对利妥昔单抗可能效果好;其中NF155抗体型占CIDP 4%-18%,一般25岁左右亚急性起病,临床运动重于感觉,远端重于近端,症状对称,可出现感觉性共济失调和震颤;IVIg效果差;激素部分有效;可能利妥昔单抗和血浆置换效果好。抗NF140和NF186抗体型占2%-5%,亚急性起病,感觉运动对称受累,可出现感觉性共济失调,可有颅神经受累;IVIg及激素部分有效;可能利妥昔单抗效果好。CNTN1抗体型占1%-7%,25岁左右亚急性起病,运动重于感觉;近端及远端对称出现,可出现感觉性共济失调和震颤;IVIg效果差;激素部分有效;可能利妥昔单抗效果好。CASPR1抗体型占1%-3%,亚急性起病,运动重于感觉;症状较对称;远端重于近端,可出现神经病理性疼痛;IVIg效果差;可能利妥昔单抗效果好。

有研究显示,NF155抗体阳性的患者MRI提示神经根增粗较抗体阴性的患者明显,F波潜伏期较抗体阴性患者长。抗体的检测方法主要有ELISA、流式细胞术、免疫组化(组织及细胞)、Western blot。需要至少2种方法来确认,避免假阳性。

2.2 神经超声

大部分CIDP患者(86%-97%)有周围神经及神经根超声所示横截面积(cross-sectional area,CSA)增粗。增粗模式不同,大部分患者轻度增粗,少部分患者明显增粗,极少患者不增粗。和CMT1A患者相比,CIDP患者周围神经明显增粗时具有不均匀的特点,而CMT1A患者的神经增粗明显且相对比较均匀,无节段性或串珠样增粗的表现。Herraets IJT等研究神经超声在诊断慢性炎性神经病中的准确性,发现其敏感性高,从而提出神经超声作为神经传导的补充能够明显提高慢性炎性神经病的检测率。Oudeman J等比较C5-8神经根的神经超声和MRI的诊断价值,发现超声CSA在鉴别多灶性运动神经病(multifocal motor neuropathy,MMN)和脊肌萎缩症(spinal muscle atrophy,SMA)时,以及鉴别免疫介导的神经病(包括MMN和CIDP)和SMA时,其曲线下面积(area under curve,AUC)比MRI要高。在鉴别免疫介导的神经病和SMA时,神经超声的AUC高达0.870。

在不同患者中,CSA和运动传导速度(motor conduction velocity,MCV)之间不存在明确的对应关系。同一个MCV(如尺前臂段35m/s)可以对应明显增粗的CSA(37mm2),也可以对应正常的CSA(7mm2)。

03 磁共振成像

CIDP患者的核磁异常通常为颈神经根及臂丛、腰骶丛、马尾神经增粗(37%-100%)、强化(0%-69%)和(或)T2信号增高(56%-100%)。常用的检测序列包括短时反转恢复序列(short tau inversion recovery,STIR)、磁共振神经成像(magnetic resonance neurography,MRN)。Kronlage M等用T2信号改变来鉴别CIDP和健康对照,AUC为0.81。Van Rosmalen MHJ等定量测定C5/6/7神经根的冠状位上的直径及矢状位上的面积,炎性神经病(CIDP及MMN)比HC大,其AUC为0.78-0.81。新兴的三维神经鞘信号增高并背景抑制驰豫增强快速采集成像(3D nerve-sheath signal increased byinked rest-tissue rapid acquisition of relaxation imaging,3D SHINKEI)技术分辨率高,可评价腰丛神经根和节,可以更好地分辨神经增粗和信号增加。一些研究提到CIDP中弥散张量成像(diffusion tensor imaging,DTI)信号的改变,但其信号的差别对比较小,可能不适用于临床。

04 治疗

CIDP的治疗可分为急性期的诱导治疗和维持治疗。激素、静脉及皮下丙种球蛋白、血浆置换是有证据的有效的治疗。

4.1 急性期

急性期有效的诱导治疗对改善患者症状及预防继发轴索变性很重要,治疗方法包括丙种球蛋白、激素、血浆置换。静脉丙种球蛋白2g/kg分2-5d输注,此外皮下丙种球蛋白[0.4 g/(kg·周)×5周,每周分2或3次输注]可能可以作为急性期治疗。对有些病例需要重复免疫球蛋白的治疗方能显效。激素作为起始治疗也有部分病例达到同样的效果,可采用口服足量强的松(通常60mg/d起)或静脉甲基强的松龙冲击治疗。对免疫球蛋白或激素无效,或症状严重者可采用血浆置换,通常在2-4周内隔天使用5-10次。皮质类固醇、免疫球蛋白、血浆置换的有效率均为50%-80%,但首选何种作为第一治疗目前难以抉择。一般认为,免疫球蛋白治疗起效较激素快,但在治疗数月后激素治疗的缓解率较免疫球蛋白治疗高的证据有限。在急性期经过治疗后无缓解的病例要重新评估诊断。

4.2 慢性期

约85%开始时IVIg有效的患者需要维持治疗,甚至有需要维持30年的病例报道。一般在第一次免疫球蛋白治疗有效性开始减退出现病情加重时重新应用,维持治疗可选择IVIg 0.4-1.2g/kg每2-6周1次,可根据情况减量;皮质类固醇的维持治疗也可从大剂量起效后开始减量并维持6个月以上,口服强的松缓慢减量。国外也有研究表明皮下丙种球蛋白也是有效的维持治疗。反复复发的患者可考虑试用免疫抑制剂,虽然没有随机临床实验的证据,但在小规模的病例组中,硫唑嘌呤、环磷酰胺、甲氨蝶呤、利妥昔单抗等有效。其他一些免疫调节药物,包括FcRn阻断剂、补体抑制剂等尚在研究中。此外,抗神经节和节旁蛋白IgG4抗体阳性的患者可能IVIg治疗效果差,激素和血浆置换部分有效,利妥昔单抗效果好(375mg/m2每周,共4周,之后每月1次,共2次)。

05 总结

CIDP是一组具有异质性的免疫介导的多发神经根周围神经病。早期准确的诊断对于及时治疗及预防不可逆的神经病变具有重要价值。除了电生理,神经超声和MRI可作为诊断的有效补充手段。神经节/节旁抗体和特殊的临床亚型及治疗反应相关。发病机制相关的研究及相关药物的研究仍有待深入。

重庆医科大学学报 2021年7月第46卷第7期

作者:牛婧雯 管宇宙 刘明生 崔丽英(中国医学科学院北京协和医院神经科)

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论