三甲

三甲

双微导管技术栓塞大型破裂后交通分叶状动脉瘤

颅内动脉瘤是造成蛛网膜下腔出血的主要原因,破裂出血后,有较高的致残率和致死率。短期内可能发生二次出血,严重威协患者生命,因此需要及时有效的治疗,最大程度的提高患者生存率及改善预后。目前,介入治疗逐渐成为治疗颅内动脉瘤主要方法,但对于颅内大型分叶状或绝对宽颈动脉瘤患者来说,介入治疗仍存在不小的挑战。尽管植入支架或球囊辅助可以进行治疗此类动脉瘤,但有术中阻断血流、术后需要长期口服双抗的缺点。双微导管技术给此类动脉瘤提供一种可解决的方案,操作相对简单,术后也不需要抗血小板治疗。我们采用双微导管技术治疗了一例大型破裂后交通分叶状动脉瘤,分享如下:

患者男性

年龄:65岁

主诉:突发头痛21小时

病史简介:

现病史:21小时前突发剧烈头痛,呈持续性,伴恶心呕吐,至当地医院查急诊CT提示蛛网膜下腔出血。

既往史:高血压病史多年

体格检查:神清语利,GCS15分,颈项强直,四肢肌力5级。

初步诊断:

1.蛛网膜下腔出血。

2.左侧后交通分叶状动脉瘤。

术前影像学检查

头颅CT

头颅CT提示蛛网膜下腔出血

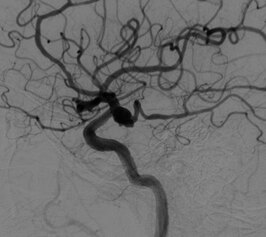

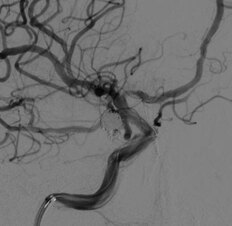

左颈内动脉3D重建

后交通大型分叶状动脉瘤

左颈内动脉侧位及工作角度示同侧胚胎型大脑后动脉:

侧位:

胚胎型大脑后动脉

工作角度

后交通起始部成为动脉瘤颈一部分

椎动脉造影双侧大脑后动脉未见显示:

双侧大脑后动脉未见显示

动脉瘤形态分析及数值测量:

动脉瘤呈椭圆形分叶状,横颈较长,约11mm,瘤颈宽约6mm,与后交通动脉起始部相连,瘤体中部有腰,将瘤体分成上下两叶,上叶瘤高约6mm,下叶瘤高约5mm。

诊断:

1、左侧后交通大型分叶状动脉瘤(破裂)

2、自发性蛛网膜下腔出血

治疗方案

左侧破裂后交通大型分叶状动脉瘤,纵横比小,绝对宽颈,术前未抗血小板聚集治疗,考虑两种手术策略:

① 支架辅助栓塞动脉瘤:

优点:应用Lvis支架释放在颈内动脉,采用灯笼技术覆盖瘤颈口,保留后交通动脉;

瘤内微导管到位技术要求低;瘤内尽量致密栓塞;

不足:术中植入支架,有血栓事件可能,术后长期抗血小板治疗。

② 双导管技术栓塞动脉瘤:

优点:导管分布到两个分叶瘤囊内部,两根导管相继栓塞,可以较好的完成致密栓塞;围手术期不需抗血小板治疗。

不足:对后交通动脉的保留不易控制。

手术策略:

1、股动脉入路;

2、动脉瘤绝对宽颈、分叶状,采用双微导管技术弹簧圈栓塞;

3、做好支架补救准备。

手术材料

1、6F Envoy Guiding

2、Trancend 14 microWire

3、SL-10,Echelon 10(XT-27备用)

4、Cosmos Complex 6mm/18cm、5mm/15cm, HELICAL

治疗过程

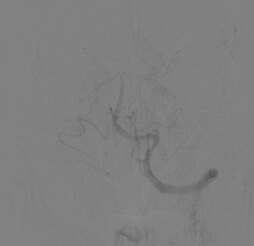

路图下将双微导管超选至动脉瘤内

双微导管分别位于动脉瘤内上下两叶

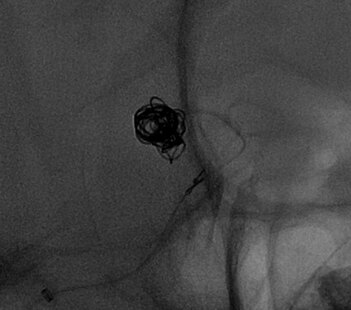

经微导管填入Cosmos Complex 6mm/18cm、经另一微导管填入Cosmos Complex5mm/15cm。

两枚弹微簧圈成篮稳定,覆盖瘤颈

术后情况

术后即刻:瘤体下叶少量造影剂滞留,栓塞满意。后交通动脉通畅,开口无影响。

动脉瘤栓塞满意,后交通动脉保存完好

讨论

1. 已有研究显示,双微导管技术的治疗安全性较高。与支架辅助治疗相比,双微导管技术并发症发生率相对较低。

2. 双微导管技术可提高弹簧圈在瘤内稳定性。在填塞过程中,两根微导管置于瘤体内两外分叶位置分别成篮,填塞过程中使弹簧圈彼此挤压、缠绕进而动脉瘤体内稳定成篮,更为重要的是两个成篮圈可以有效覆盖瘤颈部位,使得绝对宽颈动脉瘤也可保持成篮弹簧圈稳定,为后续致密填塞提供机会。合适的成篮圈位置可以保持瘤颈部穿支动脉开口通畅。

3. 双微导管技术拓宽了弹簧圈栓塞动脉瘤的治疗范围,相对球囊或支架辅助技术的缺陷,优势也比较明显:①分叶状动脉瘤可使用双微导管技术以实现分区致密填塞。②操作相对简单,经过6 F导引导管即可实现操作2根微导管。③术中需考虑动脉瘤两个分叶形态两个微导管分别进行塑形。④术后不需抗血小板治疗。⑤两个微导管在动脉瘤腔的不同位置,与单根微导管栓塞相比,可以增加动脉瘤致密栓塞率。

本文是张建忠版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论