三甲

三甲

小心糖尿病

随着生活水平的提高,糖尿病的发病率逐年升高,糖尿病患者也趋向年轻化,我们需要正确的认识糖尿病并加以预防。

什么是糖尿病?

糖尿病是一种由遗传和环境因素相互作用而引起的临床综合征。因胰岛素分泌绝对或相对不足以及靶组织细胞对胰岛素敏感性下降,引起糖、蛋白质、脂肪、水和电解质代谢紊乱,临床上以高血糖为共同特征,久病可引起多个系统损害。

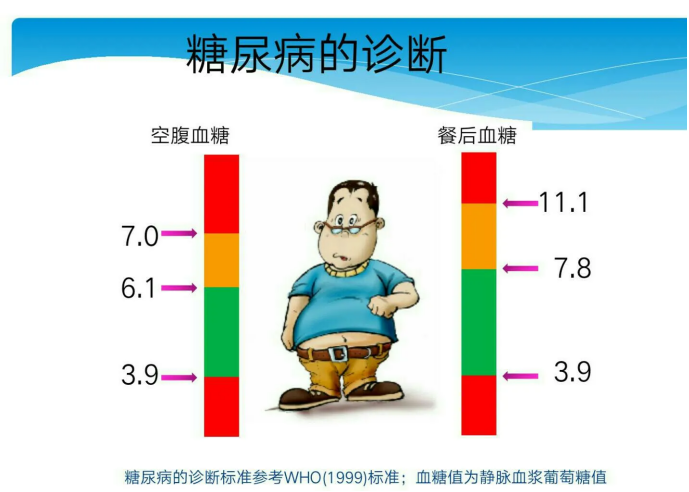

监测血糖水平

血糖升高是诊断糖尿病的主要依据,空腹血糖≥7.0mmol/L,随机血糖≥11.1mmol/L可诊断为糖尿病。OGTT实验2h后≥11.1mmol/L为糖尿病,在7.8~11.1mmol/L之间为糖耐量受损。

糖尿病有哪几种类型?

在临床上,糖尿病大致分为1型糖尿病、2型糖尿病、妊娠糖尿病和特殊类型糖尿病。

1型糖尿病:是指胰岛β细胞破坏、常导致胰岛素绝对缺乏,胰岛功能近乎完全被毁的患者,治疗需要依赖胰岛素。这一类型的糖尿病多见于儿童和青少年,绝大多数是自身免疫异常,发病较急,来势凶猛,约占糖尿病患者总数的5%。

2型糖尿病:是从以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足,到以胰岛素进行性分泌不足伴胰岛素抵抗的状态。多发生于中老年人,占糖尿病患者总数的90%以上。

妊娠糖尿病:指妇女在妊娠期间发生的不同程度的糖代谢异常,必要时适当使用胰岛素治疗。分娩后应继续监测血糖,该人群后续发展为2型糖尿病的风险较高。

特殊类型糖尿病:这一类型的糖尿病相对少见,比如甲亢引起的糖尿病,或者服用糖皮质激素引起的糖尿病,以及做完胰腺切除手术之后引起的糖尿病。控制住原发病有助于控制血糖。

糖尿病的症状有哪些?

典型的症状为“三多一少”,即多尿、多饮、多食和体重减轻。还可能有口干、口渴、乏力、出汗、皮肤瘙痒、反复牙龈炎、泌尿系感染、伤口迁延难愈等症状。并发症可表现为视物模糊、失明、手脚麻木、感觉异常、心慌气短、腹泻便秘、尿潴留、蛋白尿、脑出血、心肌梗死等。需要特别指出的是,许多糖尿病患者根本无症状,仅于健康体检或排查其他疾病时偶然发现。

血糖长期控制不理想会发生什么事情?

如果血糖长期失去控制,持续在一个较高的水平,就可能损伤全身的血管。这些血管滋养着眼睛、肾脏、心脏、大脑和其他器官及神经,而高血糖会导致这些器官的损伤,进而影响它们的正常功能,最终会危害生命安全。

多久查一次血糖?

一般来说,糖尿病病情稳定时,1-2个月复查一次空腹血糖及饭后血糖。血糖波动显著时,需要调整治疗时,1-2周复查一次空腹及饭后血糖。如果糖尿病人发生急性心肌梗死、脑血管意外、手术前后、妊娠期等应激状态,应每日或一日多次检查血糖,以便及时调整治疗。

糖尿病人饮食应该注意那些问题?

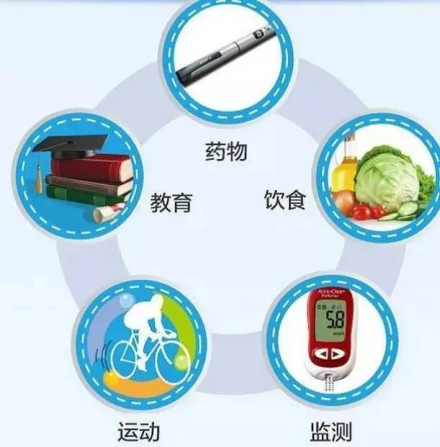

糖尿病人需要科学的饮食方案,主食定量,粗细搭配,增加全谷物及杂豆类;多吃蔬菜,水果适量,种类、颜色要多样;常吃鱼禽,蛋类和畜肉适量,限制加工肉类;奶类、豆类天天有,零食加餐合理选择;清淡饮食,足量饮水,限制饮酒;细嚼慢咽,注意进餐顺序。

糖尿病人该怎样运动?

运动干预可以显著降低糖尿病的发病率。进行规律运动者,糖尿病发病的相对危险性下降15%-60%,中强度的运动每天45-60分钟可预防超重人群进展为肥胖,每周3-5次的轻中度运动,能降低糖耐量受损进展为糖尿病的风险。对空腹血糖受损者,运动能明显降低其进展为糖尿病的可能。

中医对糖尿病的认识

糖尿病属于中医消渴病范畴,中医根据四诊合参、辨证分型,将消渴分为上消、中消、下消的不同。中医主要病机是阴虚燥热,以阴虚为本,燥热为标。病变脏腑主要涉及到肺、胃、肾,而且以肾为主要关键。根据临床症状可以辨证为上消、中消、下消。

上消一般表现为肺热津伤,以口干、多饮为主,用消渴方加减进行治疗。

中消表现为胃热炽盛,以多食、易饥为主,用玉女煎加减来清胃泻火,养阴增液。如果口渴多食与便溏、乏力并见时,是胃热过盛,损伤气阴的表现,这时要用七味白术散加减来益气健脾,生津止渴。

下消一般是病程日久,阴损及阳而出现阴阳俱虚的情况,或者病久入里,表现为血脉瘀滞,比如糖尿病足这种情况。下消肾阴虚时,用六味地黄丸加减来滋阴补肾,润燥止渴。阴阳两虚型要用金匮肾气丸加减,温阳滋阴,补肾固本。

血脉瘀滞时,在补肾同时要加用活血化瘀的药物,改善血循环。除了中药的治疗以外,还要注意控制饮食,糖尿病病人来看病,嘱咐控制饮食,多运动。控制饮食直接影响治疗效果的好坏,运动方式和运动强度要适当,避免引起劳累。还要注意调适情绪,保持心情舒畅,气血流通有利于病情的控制和康复。

文案:刘米特

插图:刘米特

排版:刘德

审校:姚娓

本文是姚娓版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论