三甲

三甲

秋末冬初,如何养生?

自从进入霜降节气后,冷空气南下越来越频繁,早晚天气较冷、中午则比较热,是一年之中昼夜温差最大的时节,容易伤津耗液,秋燥明显。若是素体有不足,此时易诱发疾病。

一、脾胃病

霜降时节人体骤然降温,寒冷刺激胃肠运化正常节律被扰乱,容易出现“外感风寒内伤饮食”的情况,导致脾胃疾病的发生。

二、肺病

天气逐渐变地又冷又干燥,如果不注意调摄养护,容易诱发秋燥咳嗽、过敏性鼻炎、慢支炎、流行性感冒等疾病。

三、血行不畅

有脑动脉硬化、高血压、心脑血管基础疾病的群体容易出现病区复发加重;没有此类基层疾病的人群也可能因寒凝经脉出现风寒头痛、眩晕、肩颈僵痛、乏力困倦等情况。

四、痹病

寒冷的冬天易发痹症呢。中医说这是痹症与外界气候因素有关。《黄帝内经·素问》中有关痹症的记载讲,“风寒湿三气杂至,合而为痹”。出现肢体关节肌肉疼痛、屈伸不利的症状。

那么秋末的养生有哪些需要注意的呢?

起居有节、适量运动

昼夜温差变化增大,注意添加衣服,特别要注意颈、胃脘、脚的保暖。

此时可适量加强体育锻炼,做好御寒准备,预防感冒。可选择登高、球类等运动。登高既可使肺的功能得到舒畅,同时登至高处极目远眺,心旷神怡,可舒缓心情。也可选择广播体操、太极拳、太极剑、八段锦、球类运动等。

食疗养生

自古有“补冬不如补霜降”的说法。霜降时节有“煲羊肉”、“煲羊头”、“迎霜兔肉”的食俗。要注意的是此时要选择润燥滋阴的饮食,可用沙参、天冬、麦冬、百合等药材煲汤,多吃芝麻、红薯、山药、南瓜、萝卜等食材。

柿子:在中国的一些地方,霜降时节要吃红柿子,在当地人看来,这样不但可以御寒保暖,同时还能补筋骨,是非常不错的霜降食品。从中医角度讲,柿子具有清热润肺、生津解毒的功效,味甘、涩,性凉。归心、肺、大肠经,可用于咳嗽、吐血、热渴、口疮、热痢、便血,适合口干口苦口臭、多咳嗽易生湿热者。但此物寒凉,凡脾胃虚寒、痰湿内盛、外感咳嗽、脾虚泄泻者不适合食用。

白萝卜:自古有“霜降吃萝卜”的说法。从中医讲:一是白萝卜下气顺气促进胃肠运化,解腹胀之围;二是入肺经,肺应秋季,白萝卜可以加强肺的“肃降”功能,既止咳,又促大肠运动。总的来说,白萝卜具有清热化痰、消食通便、减肥强体的效果,适合急慢性气管炎、咽喉炎、咳嗽多痰、食积不消者;不适合阴盛偏寒体质者、脾胃虚寒者。

鸭子:当季的秋鸭肉,肉质壮嫩肥美,营养丰富,能及时补充人体必需的蛋白质、维生素和矿物质。从中医讲鸭肉味甘、微咸,性偏凉,入脾、胃、肺及肾经,具有滋五脏之阴、清虚劳之热、补血行水、养胃生津等作用。养胃补肾的同时由于鸭肉性寒凉,尤其适合体热易上火或者阴虚内热者食用,所以秋季润燥首选吃鸭。

牛肉:我国南北方都有霜降吃牛肉的习俗。牛肉含有丰富的蛋白质、脂肪、维生素B族等成分,锌和铁含量丰富,从中医角度讲具有益气养胃、促进康复、减肥等功效,也是强壮身体的补品。寒冷季节食用牛肉,有暖胃作用,为秋冬补益佳品。中气下陷、气短体虚、筋骨酸软和贫血久病及面黄目眩之人可多用。牛肉性温,内热盛者如感染性疾病患者少食用。但牛肉为发物,患疥疮、湿疹、痘痧、瘙痒者慎用。

穴位保健

足三里

作用:调理脾胃机能,促食欲,助消化。

位置:膝盖外侧凹陷处往下约4指宽处。

按法:用指腹以画圆方式按压,带酸胀感为宜,每次15~20下,每天按1~3次。

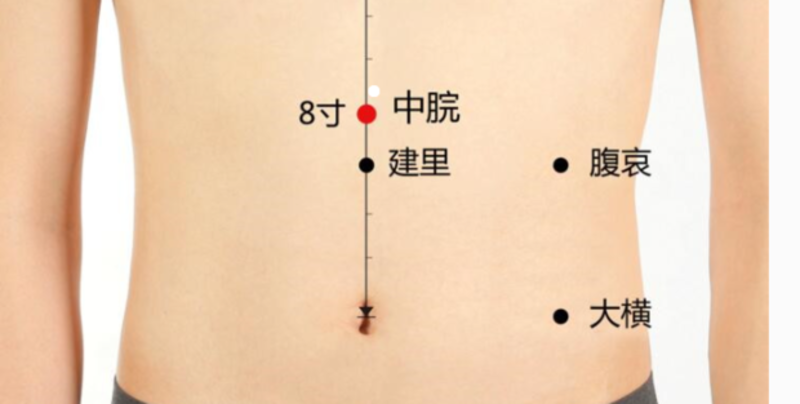

中脘穴

作用:和胃行气,止痛,改善消化不良。

位置:脐上,肚脐与剑突连线的中点。

按法:用指腹以画圆方式按压,带酸胀感为宜,每次15~20下,每天按1~3次。

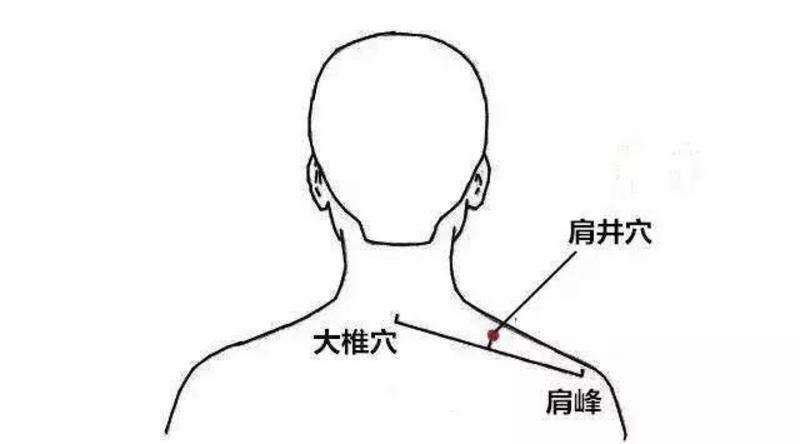

肩井穴.

作用:疏风散寒解表,特别适合风寒感冒。

位置:在肩上,大椎穴与肩峰端连线的中点上。

按法:肩井穴在颈到肩端的中部,肌肉较丰富的地方,用指腹以画圆方式按压,带酸胀感为宜,每次15~20下,每天按1~3次。

顺时养生是“天人合一”整体观念的具体体现。中医养生以天地为法则,顺从阴阳的消长,根据天地自然四时气候的变化来调养身体,吐故纳新,养精守神,使心神、形体应和于阴阳的变化,调适于四时气候的变迁。

文案:孙静

插图:孙静

排版:刘晓俊

审校:姚娓

本文是姚娓版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论