三甲

三甲

减肥降糖路上,“少吃”比“多动”更重要!

文章摘要:本文介绍了减肥降糖的两大基石:少吃和多动。同时,强调了饮食对于减肥降糖的重要性,提供了一些饮食方面的建议。文章以一个成功减肥降糖的案例为例,希望能够给读者带来启发和思考。

引言:管理健康就是管理人生,越自律,越自由!

一、大道至简

周先生是一家公司的高管,平时工作繁忙,应酬多,运动少,再加上有糖尿病家族史,2021年被诊断为2型糖尿病。当时他的糖化血红蛋白是7.8%,胰岛功能(C肽)低于正常范围。

根据周先生的具体情况,我给他提供了饮食和运动的建议,并制定了降糖方案。周先生得了糖尿病后非常自律,控制饮食,坚持运动,规律服药,定期监测血糖,不断总结思考,并且常常和我分享他的“控糖心法”。如今他仅口服二甲双胍,血糖控制理想(糖化血红蛋白6.0%),胰岛功能也恢复到正常范围。

早餐(周先生授权发布)

每天坚持运动(周先生授权发布)

周先生的“控糖心法”包括很多方面,其中给我印象最深刻,也是我认为最重要的,就是他经常说:“少吃”和“多动”是减肥降糖的两大基石,但“少吃”比“多动”更重要!

二、运动价值常常被高估

我们都知道“迈开腿”的重要性,运动能消耗能量,增加肌肉,提高基础代谢率,当然能减肥降糖。但是大多数人都高估了运动消耗的能量。虽然运动很累,汗流浃背,但它消耗的能量其实非常有限。打篮球半小时,大约消耗220大卡,还不到一杯奶茶的能量。骑车半小时,大约消耗145大卡,也就相当于一瓶雪碧的能量。有时候贪吃了一袋薯片,需要跑步10公里才能消耗掉。

此外,大部分人在运动之后,饥饿感会明显增加,吃点东西犒劳一下自己的欲望会油然而生,一不小心,摄入的能量就有可能超过消耗的能量,辛苦运动的好处也付之东流。

因此,运动的减肥降糖效果,必须要建立在控制饮食的基础之上。“吃饱了才有力气减肥”,这句话在大多数情况下都是胡扯。

三、基础不牢,地动山摇

俗话说“民以食为天”,对肥胖、糖尿病患者而言,饮食可能比“天”还大,因为饮食是减肥、控制血糖的基础,“饮食”基础不牢,“疗效”地动山摇!

饮食主要包括两个方面:一是“少吃”,一是“会吃”。

对于肥胖和糖尿病患者,首先要转变观念:饮食不是为了“吃饱”,而是为了“不饿”。

“少吃”多少呢?科学研究表明,每天少吃500大卡左右最有利于减肥,减肥成功了,血糖自然会好转。那么,500大卡又是多少食物呢?你可以通过食物标签,或查看食物热卡表格,来计算食物量。

下面几个方法有助于“少吃”:(1)别太饿了才吃饭。太饿了容易报复性进食,稍不注意就吃多了,吃撑了。(2)细嚼慢咽,专注吃饭能够增加饱腹感。狼吞虎咽,吃饭时分心也容易吃多吃撑。(3)注意进餐顺序。先吃蔬菜水果,再吃肉类,最后吃主食,这样有助于增加饱腹感,减少碳水化合物摄入。

说完“少吃”,什么算“会吃”呢?答案就两个字:天然!

(1)食材越天然越好。意思是食物越完整越好。蔬菜、水果能不削皮就别削皮,能不榨汁就别榨汁。各种谷物(杂粮、小麦、大米等)能粗就别精细,最好是全谷物。

(2)加工越天然越好。烹饪的时候越懒越好,越简单的烹饪手法对食材破坏越小,凉拌、蒸、煮、涮、炖、煲都不错,配点佐料或调味品即可。这样不仅可以少添加油脂、糖、盐,还可以保留更多的天然营养成分。

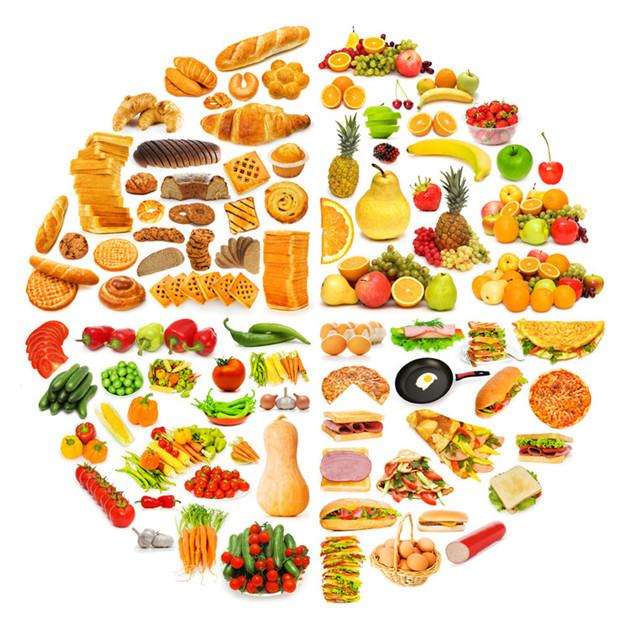

(3)饮食结构越天然越好。百万年来,人类都是生活在大自然界中的杂食性动物,从不挑食,我们的身体也习惯了碳水化合物,脂肪和蛋白质的均衡摄取。如今物质生活极大丰富,很多人专挑自己喜欢的食物吃,比如甜食、油炸食品,来满足自己的口腹之欲,从而导致肥胖、糖尿病等健康问题。《中国居民膳食指南》指出:平均每天要摄入12种以上食物,每周25种以上。因此我们对任何食物都要“浅尝辄止”,但要多尝试不同的食物。

“统一战线”是中国革命成功的“三大法宝”之一。要想减肥降糖,也需要“统一战线”:把饮食、运动、药物、手术等多种措施统一协调起来,多管齐下方能取得良好效果。毋庸置疑,饮食是“统一战线”的坚实基础和重中之重。我们每天都在吃饭,但不是每个人都“会吃饭”,文章开头提到的周先生就是“会吃饭”的代表,把他的成功故事分享出来,希望能够给大家带来一些启发和思考,也祝愿大家的“减肥降糖”之路行稳致远!

美国总统林肯曾说过:“一个人过了40岁就应该为自己的面孔负责。” 同样,一个人过了40岁,也应该为自己的身材和血糖负责!

本文是项守奎版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论