宝妈,这份“产后康复”攻略,请查收

文章摘要:怀孕分娩是幸福而伟大的过程,但也会对女性身体造成影响。本文介绍了妊娠期对女性身体的改变,以及产后康复中女性盆底功能障碍性疾病和盆底肌训练的重要性。

前言:怀胎十月,一朝分娩,孕育生命的过程是幸福而伟大的,也是艰辛的。宝妈产后在照看宝宝同时,也不要忽略自身的“产后康复”,今天,科普小讲堂来跟您聊聊“产后康复”。

一、首先,我们来讲讲妊娠给女性带来哪些改变?

妊娠期人体会发生许多解剖结构和生理改变,孕妇不仅必须提供胎儿所需的营养和环境,还需要适应新的体型和激素环境的改变。妊娠期平均增重25-35斤,出现身体重心转移、多种激素改变,其中对肌肉骨骼系统是影响最大。具体如下。

1.脊柱生物力学改变:为了代偿子宫增大和身体重心改变,通常会发生脊柱腰段过度前凸、颈部前屈以及双肩向下移动。腹肌的牵张、无力和分离进一步阻碍正中体位的维持并给脊旁肌群施加更大的张力,腰背痛等疼痛问题随之而来。

脊柱和骨盆正-侧位

2.韧带松弛:腰椎的前纵韧带和后纵韧带的关节松弛可使腰椎更加不稳定,且容易发生肌肉拉伤。也可能发生膝关节松弛,其持续时间可能较长。韧带松弛可影响骨盆至足部所有承重关节的稳定性。

3.腹直肌分离:是常见的产后问题,这会使她们的脊柱稳定性下降,导致腰背疼痛,通常认为侧腹直肌间距离超过2cm 提示腹直肌分离,需要临床治疗。

腹直肌

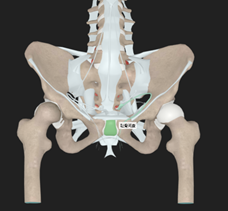

4.耻骨联合分离: 正常人耻骨联合间隙4-6 mm,孕期耻骨联合可增宽2-3 mm,一般认为耻骨联合间隙超过 10 mm,就会引起耻骨联合疼痛、步履及上楼困难等病症,严重影响孕产妇的身体健康和生活质量。

耻骨联合

5.骨盆带疼痛:妊娠相关骨盆关节疼痛包括耻骨联合痛和/或分离、单侧或双侧骶髂关节痛、骨盆带综合征(全部3个骨盆关节痛)。骨盆关节的活动性增加和/或不对称会使骨盆区在妊娠期间和/或产褥期易发生疼痛。

6.步态异常:骨盆前倾程度明显增加,伴有髋伸肌、髋展肌和踝跖屈肌的使用增加。站立时双脚间距增宽以维持躯干运动,进而可导致步态改变。

7.周围神经损伤:液体潴留可引起某些易损伤结构(如正中神经)受压迫。

除了上述问题,女性盆底功能障碍性疾病等问题也不容忽视。

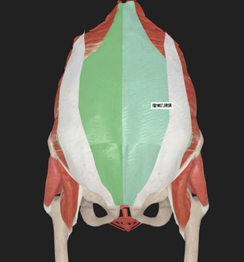

盆底结构

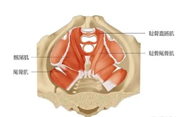

盆底肌组成

二、女性盆底功能障碍性疾病(pelvic floor dysfunction, PFD)

PFD表现为盆腔器官脱垂(pelvic organ prolapse, POP)和压力性尿失禁( stress urinary incontinence, SUI)等一系列盆底损伤与缺陷。流行病学调查显示,妊娠和分娩是PFD的独立危险因素。

盆底肌功能:女性盆底肌肉不仅承托、支持和维持子宫、膀胱、直肠等盆腔器官在正常解剖位置上,且参与控尿、控便、维持阴道的紧缩度、增加性快感等多项生理活动。

盆底肌组成:盆底肌属于骨骼肌,受躯体神经支配,直接受人的意志控制,故又称为随意肌。

- I类肌纤维又称为慢肌纤维,收缩较慢、产生的张力较低,但持续时间长,不易疲劳,盆底肌中的深层肌大多为此类型肌纤维,对维持盆底的支撑功能起重要作用。

- Ⅱ类肌纤维又称为快肌纤维,其收缩快,产生的张力高,但是易疲劳,是高强度运动时的主要动力。盆底肌的浅层肌中含此类型肌纤维较多,在控尿、控便及性功能正常发挥中起重要作用。

- 在妊娠期阶段,随妊娠期进展,子宫重度也明显增加,子宫在盆腔、腹腔所处的位置表现为渐趋垂直状,进而可造成更大的力量对盆底支持组织构成压迫;

- 在分娩环节,肛提肌受损、会阴撕裂,可对骨盆底构成直接机械损伤;同时,对盆底支持组织神经压迫、牵拉,可引发尿道括约肌、盆底肌出现部分去神经损害,增加直接机械损害风险,间接对骨盆肌肉构成损伤。

- 适应症:对于有下述情况者,更应及早进行盆底肌肉康复:(1)盆底肌力减弱。如无法对抗阻力、收缩持续时间≤ 3s(检测盆底肌力评级≤ 3级)或阴道收缩压≤30cmH2O者(1cmH2O= 0.098kPa)。(2)产后出现尿失禁,或者尿失禁在产后持续存在。(3)产后出现盆腔脏器脱垂,如POP-Q系统评分Ⅰ期或以上,尤其是伴阴道前后壁膨出。(4)会阴伤口瘢痕疼痛。(5)产后性生活质量下降。(6)产后排便异常。(7)产后尿潴留。

- 禁忌证:(1)阴道出血(如晚期产后出血,月经期等)。(2)泌尿生殖系统的急性炎症。(3)需要植入心脏起搏器者。(4)合并恶性盆腔脏器肿瘤患者。(5)痴呆,或不稳定癫痫发作。

妊娠及分娩阶段盆底肌改变

盆底肌肉功能评估:主要包括盆底肌力、阴道收缩压。盆底肌力主要评估肌肉收缩强度、能否对抗阻力,肌肉收缩持续时间及疲劳度、对称性,重复收缩能力及快速收缩次数。

盆底训练重要性:研究表明,孕期盆底训练可以降低初产妇产后3个月的盆底功能障碍发生率,产后康复治疗明显降低产后 6-12个月盆底功能障碍性疾病的发生率。

产后盆底肌肉训练适应症及禁忌症

产后盆底肌肉康复的主要目标和基本原则:提高盆底肌肉收缩能力、预防和治疗PFD、改善性生活质量。

产后盆底康复方法

1.盆底肌肉锻炼法:传统的康复治疗方法以“凯格尔运动”为代表,1948 年由美国妇科医生 Arnold Kegel 首次描述,方法为做缩紧肛门的动作,每次收紧不少于3s,然后放松。连续做l5~30min,每日进行2~ 3次;或每日做PFME 150~200次,6~8周为1个疗程。通过指导其正确收缩盆底肌群,来达到加强括约肌收缩和耻尾肌支撑功能的目的。

2.盆底肌肉电刺激: 盆底肌电刺激康复训练是目前常用的早期盆底康复治疗方法,其不仅能够增加盆底肌肉收缩力量,提高抵抗能力,而且电刺激治疗中将治疗仪探头直接放置在阴道内,直达作用部位,而且能够通过调节电流大小改变电刺激强度,在有效促使盆底肌肉进行被动收缩运动、唤醒肌肉体生理感受器的同时,充分保障治疗安全,达到安全、有效改善盆底功能的目的。此外,电刺激能够通过低频电刺激启动生物反馈,通过提高盆底肌肉兴奋性促进盆底肌收缩,从而达到锻炼盆底肌的目的。

3.盆底生物反馈治疗:生物反馈治疗通过肌电图、压力曲线或其他形式把肌肉活动的信息转化成听觉和视觉信号反馈给患者,指导患者进行正确的、自主的盆底肌肉训练,并形成条件反射。

三、其他产后问题康复策略

1.腹直肌分离的治疗:对于腹直肌分离通过电刺激腹部肌肉增强肌肉力量,使腹直肌分离得到改善,一般每周两次,6 次为一疗程,可通过测量腹直肌间隙评价疗效。需要注意的是,腹部肌肉力量的加强需要在盆底肌肉力量达到3级以上方可进行,否则会加重盆底肌肉的损伤。

2.骨盆带疼痛:

- 理疗:理疗可减轻疼痛和提高关节稳定性。稳定性锻炼是针对支持骨盆带的肌肉(如髋内收肌 群和髋外展肌群、臀大肌、腹横肌),且这种锻炼需在理疗师的指导下进行。

- 护腰带可以对骶髂关节施压和使其保持稳定,并改善骨盆、背部、髋部和 双腿等部位的承重力分配。护腰带的作用是提供支撑,减轻疼痛(包括后部疼痛),以及治疗耻骨联合分离。

- 注射:经镇痛药、理疗、支撑装置等保守治疗无效而有持续疼痛的患者,可能获益于局部注射缓释皮质类固醇制剂。

3.压力性尿失禁:压力性尿失禁(SUI)的症状为当用力、打喷嚏、咳嗽时出现的无法控制的尿泄漏,真性压力性尿失禁是当膀胱内压超过最大尿道内压时,逼尿肌没有收缩而导致无法控制的尿液排出。除了结缔组织薄弱,其他病因还可能与多次分娩子宫脱垂后骨盆底部和括约肌的解剖结构改变有关。

恢复盆底肌功能和增加逼尿肌的稳定性是治疗尿失禁的主要目的。盆底肌锻炼可在站位、坐位及卧位时进行,每次缩紧不少于3s,然后放松,连续做15~ 30min,每日3次,同时训练间断排尿,即在每次排尿时停顿或减缓尿流,以及在任何“尿失禁诱发动作”,如咳嗽、弯腰等之前收缩盆底肌,从而达到抑制不稳定的膀胱收缩,减轻排尿紧迫感程度、频率和溢尿量。

小结:本文总结了常见产后康复问题,您了解了吗?详细病史收集、盆底组织损伤及盆底功能评估是制定个性化产后康复方案的基础,需要在专业的妇产科、康复科医师、治疗师指导下开展。

如产后遇到上述问题,建议您医院就医,尽早科学开展产后康复,做一个健康快乐的宝妈!

参考文献

1. 妊娠期骨骼肌肉适应性变化与疼痛 – UpToDate

2. 刘鹏, 孙红霞. 不同分娩方式对盆底功能的影响及产后电刺激对盆底肌康复治疗效果对比研究[J]. 临床和实验医学杂志, 2017, 16(5):4.

3. 刘颖琳, 陈少青, 王雅贤. 产后盆底肌肉康复治疗原则与个体化方案[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2008, 024(008):576-579.

4. 卢霞. 产后盆底康复锻炼对女性盆底功能障碍性疾病的预防作用[J]. 中国妇幼保健, 2018, 33(1):4.

5. 张荣玲, 王秋菊, 赵桂凤,等. 产后盆底康复锻炼对女性盆底功能障碍性疾病相关研究[J]. 中华保健医学杂志, 2015, 17(6):4.

6. 陈汝君, 盛婵, 陈亚萍. 盆底肌锻炼对改善产后女性盆底功能临床疗效的Meta分析[J]. 现代妇产科进展, 2019, 28(1):4.

7. 冯艳霞, 张洁, 张月, et al. 产后盆底康复治疗研究进展[J]. 中国计划生育和妇产科, 2016, 8(8):4.

8. 陈玉清, 裴慧慧, 陈蓓, et al. 盆底康复训练对改善产后盆底肌功能的作用[J]. 中国康复医学杂志, 2013, 28(3):5.

9. 王晓光, 裴兆辉. 女性产后压力性尿失禁康复治疗的研究进展[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2007, 23(7):575-576.

10.李超, 李渊, 李芷茹,等. 早期盆底肌肉训练及电刺激治疗对产后盆底康复影响的研究[J]. 中国康复, 2019, 34(1):4.

11.马乐, 刘娟, 李环,等. 产后盆底康复流程第一部分——产后盆底康复意义及基本原则[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2015, 31(4):8.

12.刘娟, 葛环, 李环,等. 产后盆底康复流程第二部分:康复评估——病史收集、盆底组织损伤及盆底功能评估[J]. 中国实用妇科与产科杂志, 2015, 31(5):7.

部分图片来自网络及3D body

如有侵权,请联系删除

本文是翟晓雪版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论