易忽略的“沉默杀手”!正确认识慢阻肺

“有一种肺部疾病异常危险,却很少有人知道它。它会让人呼吸困难、长时间咳嗽,有时候走一小段楼梯都变得呼吸非常困难,严重影响正常生活。”

它就是慢阻肺,一个容易被忽略的“沉默杀手”。

尽管听起来,慢阻肺是一个十分陌生的名词,但现实情况是慢阻肺与高血压、糖尿病一样,它是一种常见的慢性疾病。只不过慢阻肺更为“狡猾”,早期的咳、痰、喘症状容易被人忽视,使得它冠有“沉默杀手”的名号。

一些数据表明,仅有不足3%的慢阻肺患者知道自己患有慢阻肺,而慢阻肺疾病的公众知晓率不足10%。

全球40岁以上发病率高达9%~10% 。

在我国20岁及以上人群慢阻肺的患病率为8.6%,40岁及以上人群患病率为13.7%。

以此估算我国患病人数接近1亿。

作为与糖尿病、高血压一样常见的重大慢病,应该引起广大网友注意。

什么是慢阻肺?

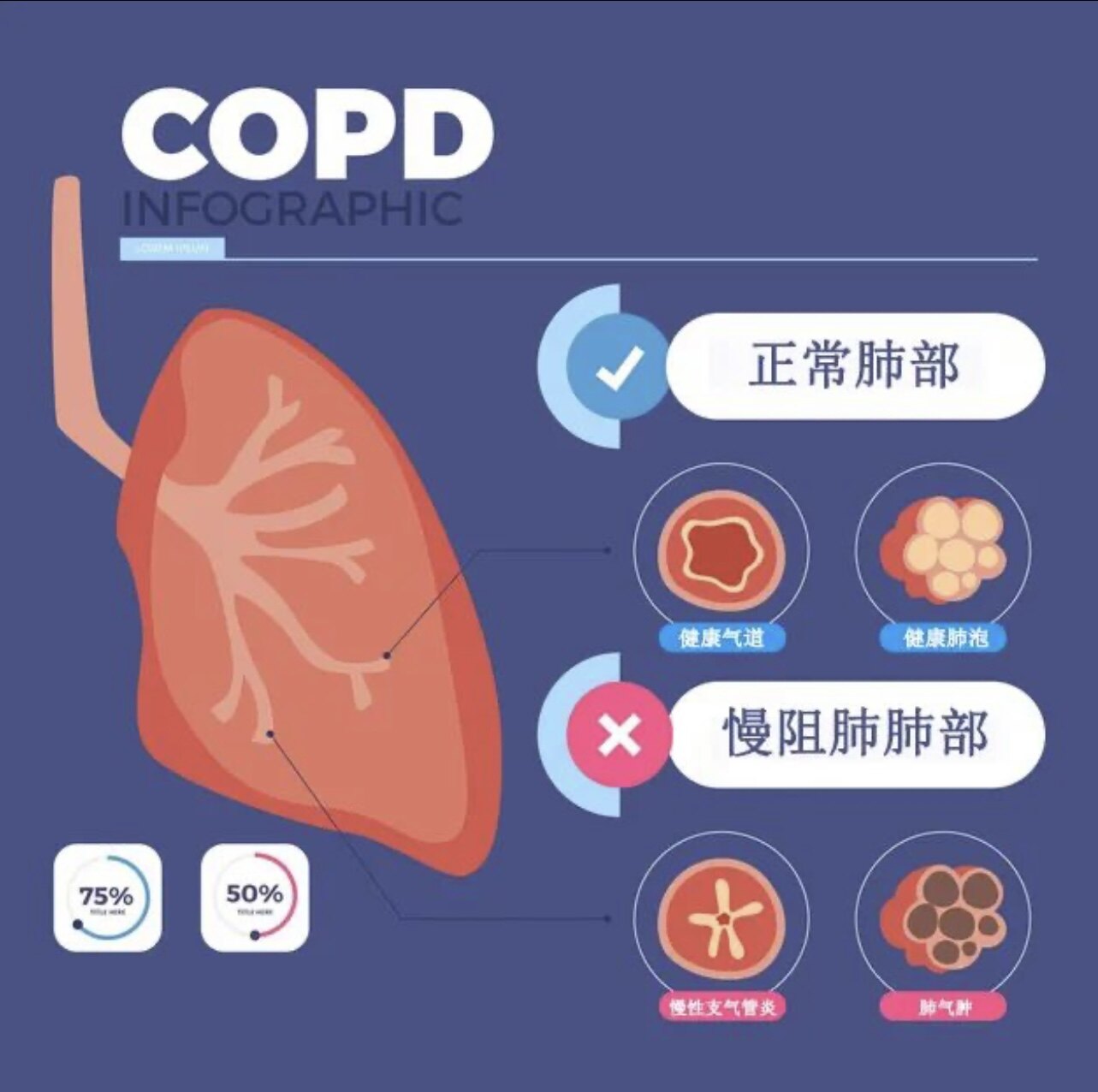

慢性阻塞性肺疾病(简称慢阻肺)是一种异质性肺部状态,以慢性呼吸道症状(呼吸困难、咳嗷、咳痰、急性加重)为特征,是由气道(支气管炎、细支气管炎)和/或肺泡(肺气肿)异常所导致持续性,通常为进行性气流受限。感到呼吸费力或透不上气,常伴有咳嗽、咳痰等不适。

慢阻肺主要表现

01

慢性咳嗽

是慢阻肺常见的症状。咳嗽症状出现缓慢,迁延多年,以晨起和夜间阵咳为著。

02

咳痰

多为咳嗽伴随症状,痰液常为白色黏液浆液性,常于早晨起床时剧烈阵咳,咳出较多黏液浆液样痰后症状缓解,急性加重时痰液可变为黏液脓性而不易咳出。

03

气短或呼吸困难

早期仅在劳力时出现,之后逐渐加重,以致日常活动甚至休息时也感到呼吸困难,活动后呼吸困难是慢阻肺的“标志性症状”。

04

喘息和胸闷

部分患者有明显的胸闷和喘息,此非慢阻肺特异性症状,常见于重症或急性加重患者。

慢阻肺的危害

慢阻肺的呼吸气流受阻会越来越重,不仅让呼吸系统受累,还累及骨骼肌肉、心脏等全身多个脏器,发展成肺源性心脏病,最终导致呼吸衰竭和全身脏器衰竭而死亡。

慢阻肺早期,病人没有明显不适,因此很少就医,给诊断、防治带来困难。有症状就医时,往往都已经出现气道狭窄,治疗效果不好。所以,早期诊断、预防和治疗对病情控制的效果较好。

哪些人容易患慢阻肺?

01

吸烟者最易患慢阻肺。

02

此外,居家充满厨房油烟和烟雾、长时间在多烟雾和粉尘的地方工作、被动吸烟、儿时经常呼吸道感染、父母兄弟姐妹中有患慢阻肺者。

哪些因素与发生有关?

01

吸烟

吸烟是发生慢阻肺最常见的危险因素(包括二手烟或者被动吸烟)。吸烟者呼吸道症状、肺功能受损程度以及患病后病死率均明显高于非吸烟者。迄今已经证明戒烟能够有效延缓肺功能进行性下降。

02

职业性粉尘和化学物质

当吸入职业性粉尘(有机、无机粉尘)、化学物质(比如蒸汽、工业废气、过敏原刺激物)和其他有害烟雾时,如果浓度过大或接触时间过长,导致气道的反应性增加,均可引起慢阻肺的发生,这些慢阻肺与吸烟无关。

03

室内空气污染

在通风欠佳的居所中采用生物燃料烹饪和取暖所致的室内空气污染是慢阻肺发生的重要危险因素之一。烹调时产生的大量油烟和生物燃料产生的烟尘与慢阻肺发病有关,生物燃料所产生的室内空气污染可能与吸烟具有协同作用。

04

室外空气污染

目前,许多城市的空气污染已经严重影响到人们的身体健康。空气中的粉尘如二氧化硅、煤尘、棉尘、蔗尘等也刺激支气管粘膜,损害气道的清除功能,为细菌入侵创造条件。空气中的烟尘、二氧化硫等明显增加时,慢阻肺急性发作显著增多。

05

感染

呼吸道感染是慢阻肺发病和加剧的另一个重要因素,肺炎链球菌、流感嗜血杆菌是慢阻肺急性发作的主要病原菌。病毒对慢阻肺的发生和发展也起一定作用。既往肺结核病史与40岁以上成人慢阻肺发生相关。

06

遗传因素

某些遗传因素(也可以称为个体易感因素)可增加慢阻肺发病的危险性。目前已知的慢阻肺遗传因素为α1-抗胰蛋白酶缺乏。重度α1-抗胰蛋白酶缺乏与肺气肿形成有关。基因多态性在慢阻肺的发病中也有一定作用。

⚠️注意

长期吸烟者以及接触危险因素者,在35岁以后或40岁以后,应该定期到医院做肺功能检查。绝大多数患者可以通过肺功能检查实现早发现、早诊断。如果经常出现咳嗽、咳痰、喘息等表现,一定要提高警惕。

因此,为避免慢阻肺发生和延缓病情进程,预防和远离危险因素是重中之重。那么,我们应该如何做呢?

慢阻肺一般人群预防措施

👉戒烟和避免二手烟暴露;

👉减少室内外的空气污染;

👉减少职业粉尘以及有害气体的暴露;

👉接种肺炎疫苗、流感疫苗。

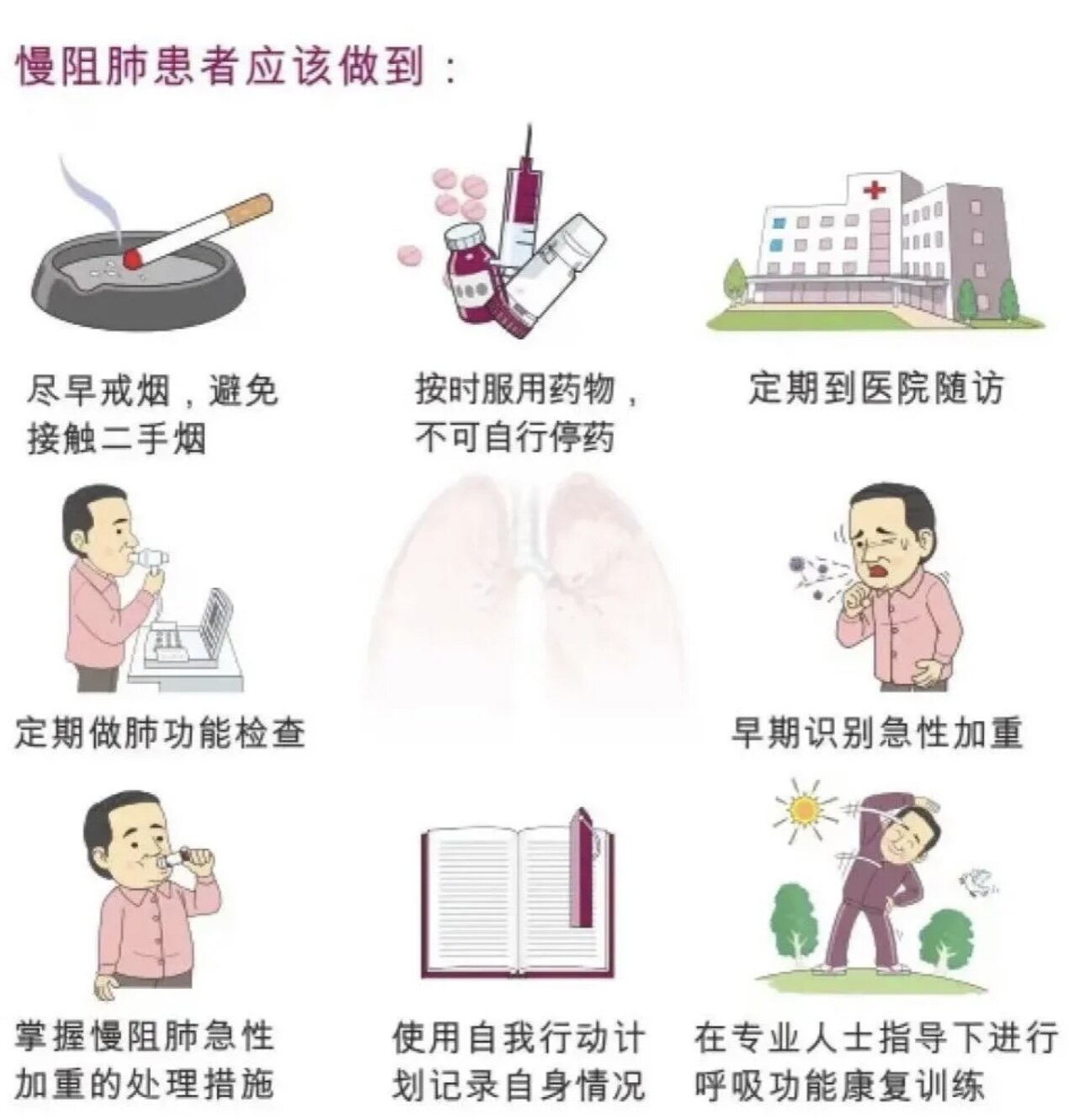

慢阻肺患者如何做好疾病自我管理?

1️⃣按时服用药物,不可自行停药

2️⃣尽早戒烟,避免接触二手烟;

3️⃣定期到医院随访;

4️⃣定期做肺功能检查;

5️⃣早期识别急性加重,掌握慢阻肺急性加重的处理措施;

6️⃣在专业人士指导下进行呼吸功能康复训练。

小贴士:

慢阻肺门诊

刘丽青 主任医师

时间:每周三上午

地点:龙川县人民医院 呼吸与危重症医学科专家(专科)门诊208诊室

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论