三甲

三甲

什么是神经源性膀胱? 我该如何应对?

神经源性膀胱(Neurogenic bladder, NB)是由于神经调控机制出现紊乱而导致的下尿路功能障碍,通常需要在有神经病变的前提下,患者才能被诊断为神经源性膀胱。根据神经病变的程度及部位的不同,神经源性膀胱通常有不同的临床表现。

脊髓相关疾病是导致神经源性膀胱的常见原因,常见的病因包括脊髓损伤、脊柱/脊髓肿瘤、椎管狭窄、椎间盘突出、脊髓血管畸形、脊髓栓系、脊柱隐裂以及部分脊柱手术等。在处理上述疾病的时候,大部分的脊柱外科医生或者骨科医生只关注运动与感觉功能,而忽视了对排便功能的精细管理,对于存在尿潴留或者尿失禁的情况,往往单一地选择长期留置导尿,殊不知这样反而会给患者增加生理与心理负担,有时甚至会措施最佳的康复时机。

神经源性膀胱一旦治疗不当,可引起多种长期并发症,严重者可引起上尿路损害以及肾功能衰竭、尿路感染等并发症,严重影响患者的生活质量。但是病友们也不用过度恐慌,如果患者能够对病情有充分的了解,及时选择正确的治疗方法,是可以及时保护上尿路甚至恢复(或部分恢复)下尿路功能。本科普内容将为您介绍有关神经源性膀胱的基本知识、科学就医、生活护理及康复指导。希望通过这些内容,能够解答您心中的疑惑,掌控自己的健康。

1. 神经源性膀胱有哪些症状?

首先我们来认识一下正常的储尿和排尿过程。排尿是一种反射,信号通过膀胱及下尿路(周围神经)-脊髓-脑干-脊髓-周围神经的传导来控制排尿,参与排尿过程的三种肌肉分别是逼尿肌、尿道内括约肌和尿道外括约肌。在储尿期,逼尿肌松弛,括约肌收缩,也就保证了膀胱可以稳定储存尿液不随意排出;然而在排尿期,逼尿肌收缩,括约肌舒张,保证尿液可以排出体外。排尿反射通路的任何部位受损,或参与排尿的肌肉协同失调,都将导致储尿和排尿功能障碍。

储尿期功能障碍会导致膀胱不能稳定的储存尿液,出现尿急、尿频、夜尿、尿失禁、遗尿等症状;而排尿期功能障碍会导致膀胱无法顺利将尿液排出,包括排尿困难、膀胱排空不全、尿潴留、尿痛等症状。此外还有排尿后症状如尿后滴沥等。除此之外,神经源性膀胱还可能合并其他症状,包括:排便功能障碍,便秘或者大便失禁,男性出现勃起功能障碍等。同时,神经源性膀胱患者有较高风险出现尿路感染、尿路结石以及因尿液倒流引起的肾脏问题。

2. 如何诊断神经源性膀胱?

神经源性膀胱的诊断主要包括几个方面:①查明原发疾病,即查明导致膀胱尿道功能障碍的神经系统病变的诊断,需要通过神经系统疾病相关病史、体格检查、影像学检查和神经电生理检查等检查手段查明。②下尿路功能障碍和泌尿系统并发症的诊断,需要通过尿常规等实验室检查、尿动力学检查和膀胱尿道镜等检查手段加以明确。

其中,尿动力学检查能对下尿路功能状态进行客观定量的评估,是评估神经源性膀胱的“金标准”。常见的神经源性膀胱的分类包括逼尿肌过度活动,低顺应性膀胱,逼尿肌-括约肌协同失调等。

3. 神经源性膀胱不及时处理会有哪些危害?

神经源性膀胱不及时处理,容易并发尿路感染,10%~15%的患者可发生尿路结石,膀胱输尿管反流的发生率也达到10%~40%,同时还可并发肾盂肾炎、肾衰竭、肾积水等疾病,长期插尿管给患者生活也会带来诸多不便,并且会显著增加膀胱和肾脏结石、狭窄和膀胱肿瘤的发生风险。因此,确诊为神经源性膀胱后,需要做的第一件事就是保护肾脏。

曾经有一位患者张大爷发现自己长期排尿困难,且膀胱无法排空尿液,经诊断,确认是神经源性膀胱且膀胱内具有很高的残余尿(>500ml),首先采取药物治疗和留置导尿的方式暂时稳定了病情,然而后续张大爷掉以轻心拔掉尿管后觉得排尿尚可,没有太过重视,后来再来复查发现残余尿量更高了,尿液甚至反流至了肾脏,这无疑加大了后续治疗的难度。

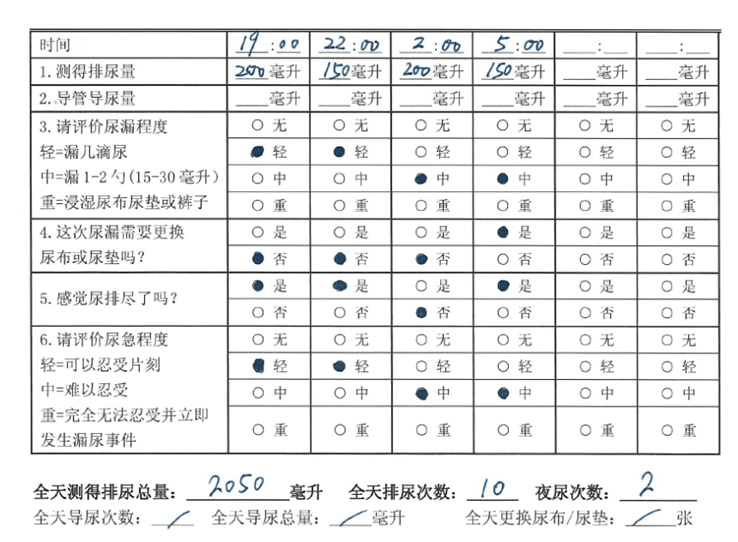

4. 为什么需要记录排尿日记?

排尿日记是患者在一定时期内对排尿过程的完整记录,通常需要连续记录3天饮水和排尿的时间及尿量(无法自主排尿的可以记录导尿量),以及伴随的尿失禁次数、失禁量等其他指标,令医生可以客观地了解患者排尿状态、泌尿器官的功能状态,从而分析病症的根源、观察治疗效果。因此,排尿日记是医生在诊疗过程中重要的参考,特别是对于神经源性膀胱初诊患者至关重要。

5. 神经源性膀胱有哪些治疗手段?

间歇导尿:间歇性导尿能有效治疗神经肌肉排尿功能障碍,帮助恢复膀胱感觉和功能,消除长期留置导尿的痛苦,为进一步治疗创造条件。

辅助治疗及行为训练:包括手法排空膀胱、盆底肌肉训练、训练“扳机点”排尿、男性使用外部集尿装置等。其中,盆底肌训练(也称凯格尔运动)的方式是取双膝弯曲平卧位,收缩臀部的肌肉向上提肛,保持收缩五秒钟,然后慢慢地放松,休息五到十秒后,重复收缩运动。

药物治疗:根据治疗作用不同分为治疗逼尿肌过度活动、治疗逼尿肌收缩无力、降低膀胱出口阻力、增加膀胱出口阻力和减少尿液产生。需根据神经源性膀胱的评估与分类来进行药物种类的选择与搭配。

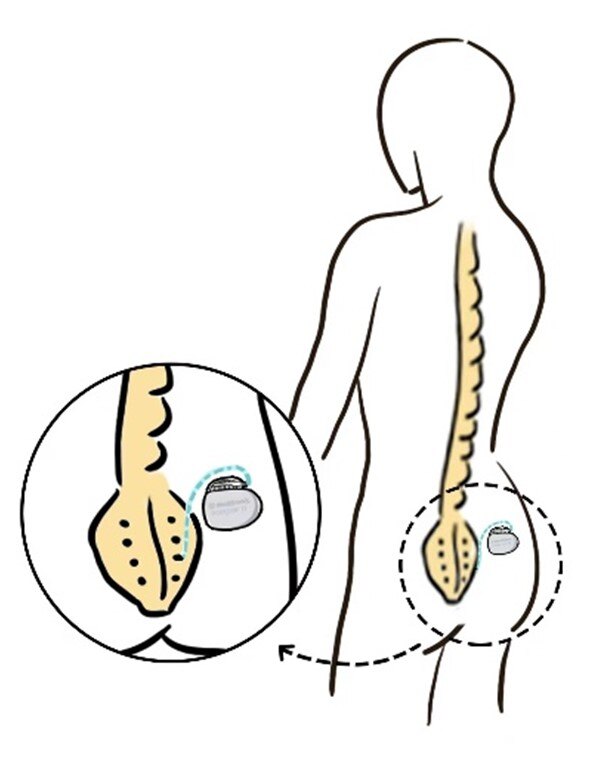

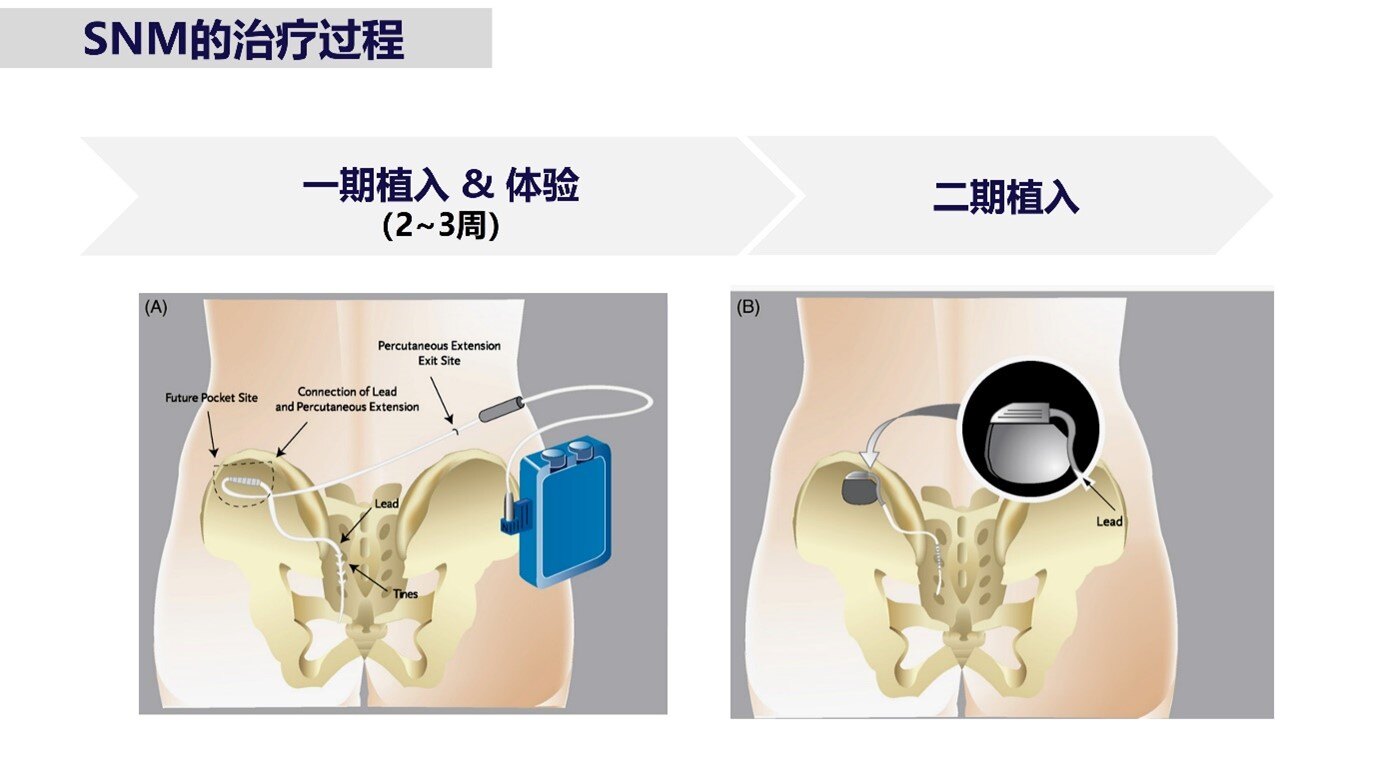

微创手术治疗:一部分患者经历药物治疗或其他保守治疗后无效,或出现药物不耐受、不堪忍受间导的麻烦,可以积极寻求手术治疗。骶神经调控疗法作为治疗神经源性膀胱的最先进的微创疗法,成为神经源性膀胱患者的治疗的“新希望”。

该疗法通过弱电脉冲影响骶神经,调控膀胱、括约肌和盆底神经反射,是一种植入体内长期使用的电调节治疗。简言之,是让膀胱和排尿的神经淮确向大脑传递“开”、“关”信号,以解決神经源性膀胱导致的排尿障碍问题。在保护患者上尿路功能之余,还可以有效控制多种排尿障碍的症状:跑厕所的次数减少了,尿液漏出的事件减少或消失了,导尿次数减少或不再需要导尿。患者控尿/排尿能力得到提高,残余尿量减少,从而提高患者生活质量。

骶神经调控疗法具有“微创、可逆、安全、有效”的特点,是一种可逆性治疗,不损伤自身器官、创伤极小,且手术可在局麻下进行。该疗法的有效率约在70-80%,因此,该手术分为两个阶段,一期术后约有2-4周的测试时间,根据患者病情调整参数以选择最适的刺激位点和强度,让患者充分体验疗法的获益再决定是否进行二期手术(植入永久刺激器)。该疗法目前已造福全球37.5万名病患,目前正在受到越来越多国内的医生和患者的认可。

骶神经调控疗法示意图

6. 脊髓损伤或脊柱相关疾病导致的神经源性膀胱有什么特点?应该何时介入手术治疗?

根据过往的文献数据统计,背部手术、脊柱隐裂、脊髓栓系等病因引发的神经源性膀胱,因其一般不出现严重的脑损伤和完全性脊髓损伤,只要盆底神经通路较为完整,这类型患者对骶神经调控疗法的有效率较高,很有希望从该疗法中受益。

当原发病未在进展期,病情稳定后3-6个月内下尿路功能障碍性疾病仍未改善的神经源性膀胱患者,可以考虑行骶神经调控治疗。这一时间窗口对于骶神经调控疗法的有效率至关重要,如多年不进行处理,多年的神经源性膀胱患者很可能会造成膀胱功能的缺失及神经反射的受损,此时再进行手术介入已为时已晚,只能通过每日间歇导尿,行动不便的患者甚至只能终日与尿袋为伴。

40岁的吴先生因意外脊柱外伤,出现了下肢运动能力减退和无法自主排尿的症状。经一段时间康复训练后,下肢运动能力部分恢复,但排尿功能依旧较差,只能每日采取间歇导尿的方式排空膀胱。在医生的建议下,他尝试了骶神经调控疗法,骶神经调控疗法使吴先生恢复了部分自主排尿功能,间歇导尿频次下降、间隔拉长,并且双下肢的运动功能也得到了一定改善。然而,很多人认为“还没到最后一步”,“再忍忍,多吃会儿药再考虑手术”,将手术介入的时间一再延后,等年纪大了实在不堪忍受排尿功能障碍的痛苦再来手术,这类型患者往往神经反射较差,测试效果感受一般,错过了治疗神经源性膀胱的最好时机。因此对脊髓损伤类型的神经源性膀胱患者进行一体化的诊疗和随访至关重要。

7. 专家介绍及门诊时间

目前,上海市第一人民医院脊柱外科成立了以付强主任为核心的脊柱相关神经源性膀胱诊疗团队。团队从评估和治疗脊柱相关疾病的原发病出发、密切关注随访患者的运动与感觉障碍,进一步对患者排尿功能障碍进行精细管理,从而形成神经源性膀胱的一体化诊治流程,帮助这类患者在管理好脊柱疾病后及时对神经源性膀胱进行治疗,更好的恢复生活质量、重拾生活尊严。

付强,主任医师、教授、博士生导师

脊柱外科主任,脊柱微创中心主任,骨质疏松联合诊疗中心执行主任

亚太脊柱外科人工智能临床及转化中心主任

出诊地点:上海市第一人民医院(虹口院区) 武进路85号 门诊5号楼 4楼诊室

出诊时间:每周一全天

社会兼职:

脊柱外科专家,现任国际脊柱内镜学会(ISESS)委员(创始),国际SCICOT中国脊柱微创外科学会委员,国际脊柱骨科ISASS学会会员,中华中医药学会脊柱微创专家委员会常务委员,中国医疗保健国际交流促进会骨科专业委员会脊柱内镜学组副主任委员(创始委员),中国医师协会骨科医师分会脊柱内镜专家委员会委员,国家自然基金项目评委。

学术方向:

从事骨科临床工作近三十年,擅长颈椎病、腰椎间盘突出症、腰椎滑脱症、腰椎管狭窄症、复杂腰椎翻修术、复杂脊柱脊髓损伤、脊柱侧凸、脊柱肿瘤等疾病的手术治疗。同时专注于脊柱脊髓损伤、椎间盘退变机制的基础及临床转化研究;脊柱微创新技术、新设备的临床应用及创新研究。

课题研究:

在研课题经费数百万元,其中主持国家自然基金面上项目两项;上海申康三年行动计划重大临床项目1项;上海市科委科技创新行动计划生物医药科技支撑专项1项

成果获奖:

在脊柱骨科领域获得发明专利6项

主编出版上海市科技图书出版基金专著《脊柱骨科影像学图谱》等专著十部

主持完成国家自然科学基金、军队科研基金和上海市科委基金八项

获得军队科技进步二等奖两项,中华医疗一等奖一项

近五年作为通讯作者发表SCI10分以上1篇,5分以上5篇

本文是晏美俊版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论