三甲

三甲

为什么肝转移瘤会诱导黑色素瘤PD-1抗体治疗耐药?

黑色素瘤的免疫治疗简史以及肝转移的特殊性

黑色素瘤起源于神经嵴细胞,因此,身体多个部位均可以发生黑色素瘤,但主要是皮肤和黏膜黑色素瘤。在全球范围内,黑色素瘤仍属于少见肿瘤,大约占全部肿瘤的1.6%,但发病率增长迅速。黑色素瘤在经济发达的国家中更为常见,欧洲发病率约为(10~25)/10万,美国约(20~30)/10万。

在2011年前,转移性黑色素瘤是一种具有高度致命性的疾病,发生远处转移患者,中位 OS 6~9 月,5 年生存率仅为 4.6%。2011年后,小分子靶向药物(BRAF抑制剂、MEK抑制剂)和免疫哨卡抑制剂相继被美国食品与药物管理局(FDA)批准用于黑色素瘤治疗,并逐渐取代了经典的化疗药物,是黑色素瘤乃至整个肿瘤治疗史上的里程碑性事件。

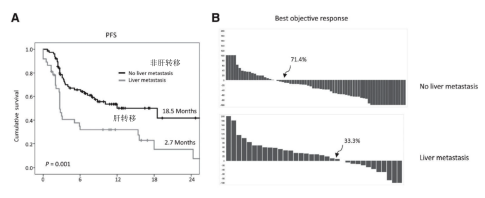

随着免疫检查点的发现以及相应药物进入临床,2017年,Tumeh等发现在恶性黑色素以及非小细胞肺癌中,肝转移瘤与免疫治疗的效果有明显的关联。

在转移性黑色素瘤患者中,伴有肝转移患者的PD-1抗体单药的有效率明显低于无肝转移患者,报道的黑色素瘤肝转移PD-1抗体单药有效率在0-14.3%

肝脏具有复杂的免疫微环境

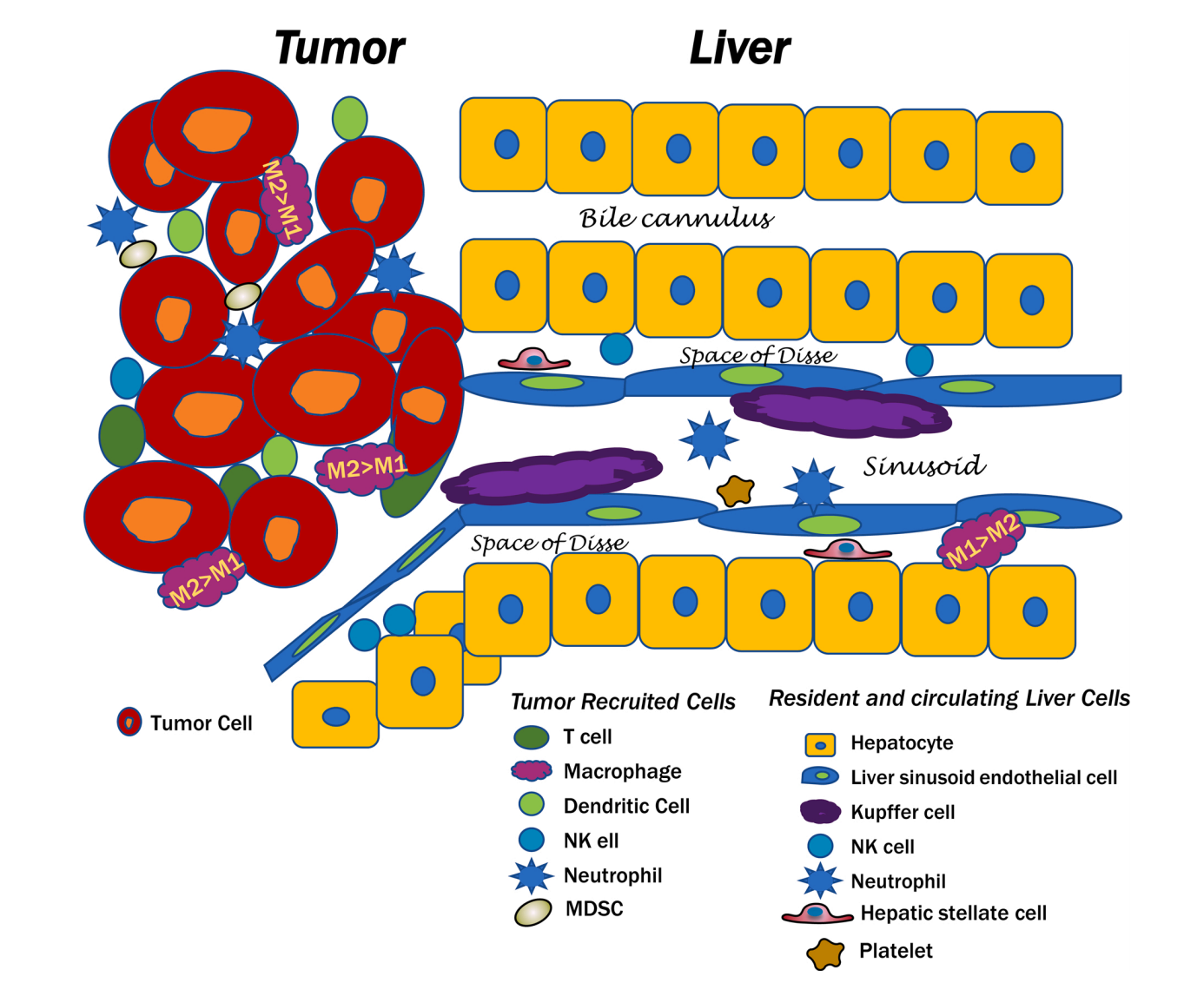

既往研究报道肝脏内血窦内皮细胞(LSEC),MDSC,巨噬细胞(M2)型均有免疫抑制的能力。肝脏环境对肠道来源的微生物代谢物具有高度耐受性,以维持整体稳态。有人提出这种免疫耐受是由于肝脏常驻细胞(肝细胞、内皮细胞、巨噬细胞和树突状细胞/DCs)和外周血白细胞之间在没有共刺激分子的情况下持续的抗原提呈,使巨噬细胞来源的IL-10诱导的调节性T细胞(Treg)扩增成为可能。抗炎细胞因子(IL-10、IL-13和TGF-β)和促炎细胞因子(IL-2、IL-7、IL-12、IL-15和IFN-γ)之间存在总体平衡,维持着体内稳态。

2020及2021年,在Science Immunology以及Nature Medicine杂志上分别发表了关于肝转移瘤抑制抗肿瘤免疫的重磅性论文。两篇文章从不同的角度剖析了免疫抑制的机制,提示肝内免疫抑制是复杂的。

肝脏复杂的免疫微环境

两个文章的共同观点是:肝脏转移瘤诱发的免疫抑制是抗原特异性的、全身性的,与PD-1/PD-L1表达没有关系,并且免疫抑制与肿瘤内浸润的单核细胞关系密切。两个文章中关于机制的解释有所差异。Science Immunology文章中的观点认为肝转移促进了Treg细胞的活化,进而改变了肿瘤抗原特异性的MDSC功能,通过克隆无能(接触)抑制了CD8 T细胞的功能。Nature Medicine文章则认为肝转移瘤能够虹吸全身的肿瘤抗原特异性的T细胞,其内的巨噬细胞依赖Fas-Fas Ligand途径诱导T淋巴细胞的凋亡。

Science Immunology杂志上发表的论文

Nature Medicine杂志上发表的论文

由此两篇文章针对解除肝转移的免疫抑制提出了不同的思路,第一种思维为靶向Treg/MDSC系统,第二种思路为靶向肿瘤负荷/巨噬细胞系统。当然,目前相应的研究仍在进展中,尚未有重磅文献报道。

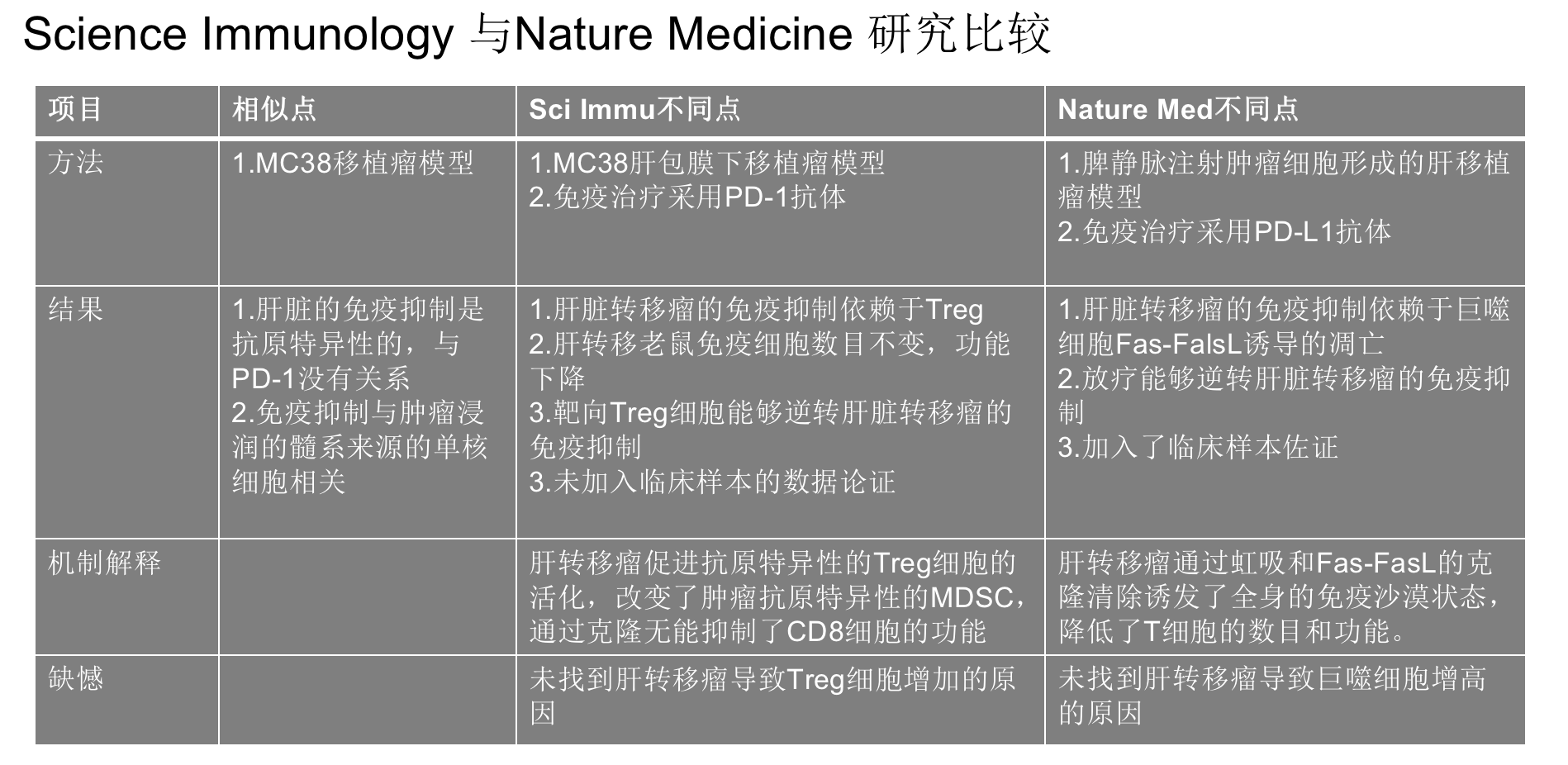

两篇文章的方法,结果,机制阐述的差异

冷冻消融对于克服肝转移免疫抑制的作用

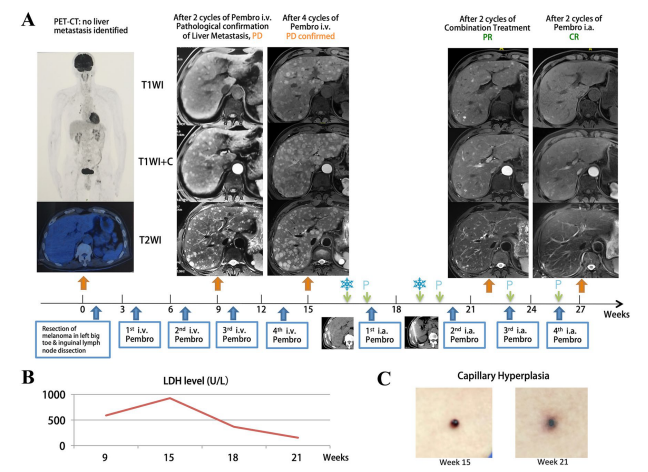

过去我们范卫君教授团队与张晓实教授团队合作研究了冷冻消融联合PD-1抗体动脉灌注应用于黑色素瘤肝转移的治疗,取得了相当的成效。理论上,肝脏转移瘤冷冻消融能够释放大量的肿瘤特异性抗原,同时局部的炎症状态也能够产生促进免疫应答的环境。同时,动脉灌注PD-1抗体能够提高局部的药物浓度。相关研究发表在Cancer Immunology Immunotherapy杂志。联合治疗的有效率达到的26.7%,对于一部分PD-1抗体耐药的黑色素瘤肝转移患者也能够诱发持久的免疫效应。

冷冻消融联合PD-1抗体动脉灌注成功案例

参考文献:

1. Tumeh PC, Hellmann MD, Hamid O, et al. Cancer Immunol Res. 2017 May;5(5):417-424.

2. Shen L, Qi H, Chen S, Cao F, Xie L, Wu Y, Ma W, Song Z, Yuan H, Zhang T, Li D, Wen X, Chen Q, Li W, Zhang X, Fan W. Cancer Immunol Immunother. 2020 Sep;69(9):1713-1724.

3. Horn SR, Stoltzfus KC, Lehrer EJ, et al. Cancer Epidemiol. 2020 Aug;67:101760.

4. Lee JC et al. Sci Immunol. 2020 Oct 2;5(52):eaba0759.

5. Yu J, Green MD, Li S, Sun Y et al. L, Nat Med. 2021 Jan;27(1):152-164.

本文是沈露俊版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论