科普:先天性耳前瘘管——聪明洞?小福仓?

生活中有的人耳朵周围有小洞,多见于耳前,反复肿胀流脓,久治不愈,这是怎么回事呢?一起走进今日科普“先天性耳前瘘管”。

先天性耳前瘘管俗称“耳仓”或“聪明洞”,国内统计,先天性耳前瘘管发病率为1.2%~2.5%,单侧多于双侧(4:1),且女性发病多于男性(17:1),存在家族遗传现象,是一种常染色体显性遗传病。多发生于耳部的周围,一般长在耳朵耳轮脚的位置,它在皮肤表面会出现一个小孔或者小凹陷。当然也有少数瘘管出现在耳轮的后上边缘、耳屏及耳垂。

图片来源网络

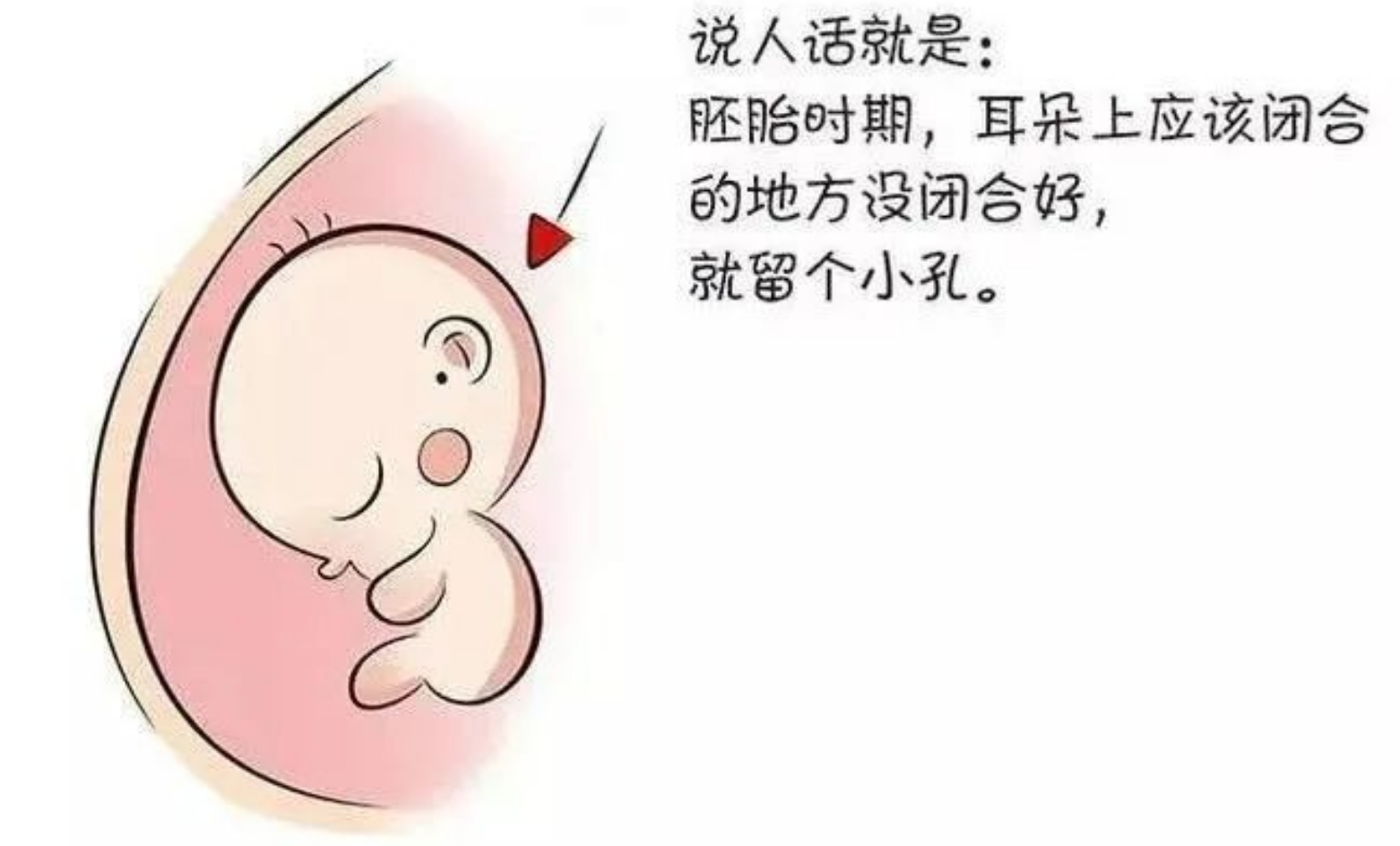

先天性耳前瘘管一种常见的先天耳畸形,为胚胎时期第一、二鳃弓融合不良或第一鳃沟封闭不全所致,常见情况为儿童出生后耳前有一小孔或凹痕。平时无症状可流出少许白色乳酪样分泌物,继发感染时则局部红肿疼痛,反复感染破溃后可形成瘢痕。

图片来源网络

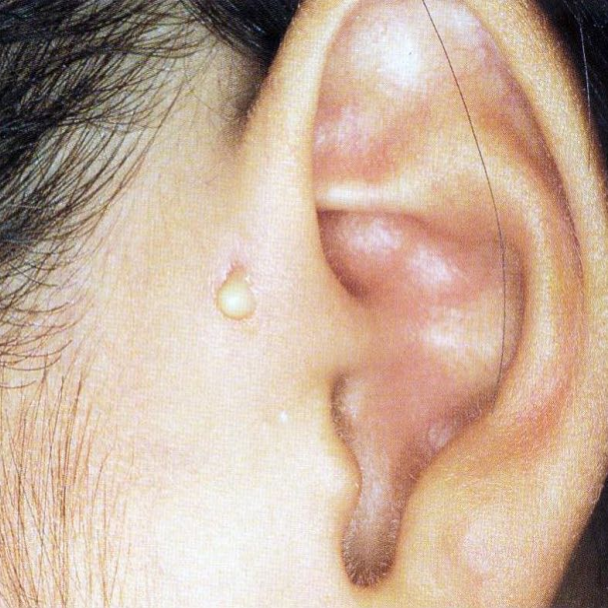

耳前瘘管未发生感染时,通常所在的皮肤位置并没有异常的表现,某些时候会出现少量分泌物从皮肤的瘘管口排出,有时可能会有异味,通常无需格外关注。在发生感染时,最常见的临床表现首先是局部皮肤膨大隆起,在瘘管周围或其他邻近位置出现局部红肿,患者会有疼痛感,炎症发展到一定程度还可出现自身破溃,有脓性分泌物流出。

图片来源网络

还有部分耳前瘘管感染的临床表现并不典型,只出现局部红肿,有轻微不适的感觉,并没有进一步破溃,这种情况可能是患者机体抵抗力较强或者是应用了抗感染的药物,炎症被部分控制,未发生更严重的感染。

图片来源网络

先天性耳前瘘管在未发生感染时,无需进行特殊治疗,但在日常生活中需要注意不要对瘘管部位进行挤压,保持局部皮肤清洁。在瘘管周围不要揉搓,容易把细菌揉进去导致发炎。

耳前瘘管感染切开排脓术后

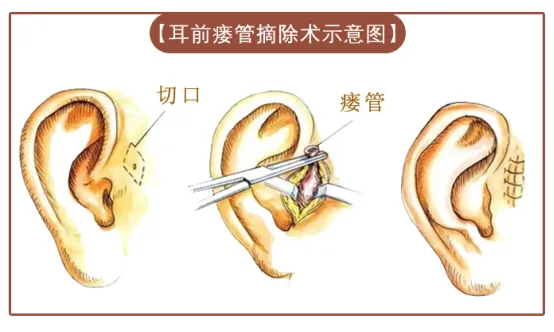

由于耳前瘘管发生感染后,瘘管的完整性就会遭受破坏,瘘管内的污染分泌物容易侵犯到周围组织,因此一旦发生感染,应及时就医治疗。对于反复发生感染的建议在炎症得到有效控制一个月以后,积极就医在局麻或者全身麻醉下手术切除瘘管才能彻底根治。

图片来源网络

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论