三甲

三甲

早期肺癌手术后下一步怎么做?只看病理报告是不够的!

对于肿瘤来讲,一般以病理为“金标准”,尤其是诊断为恶性必须靠病理,但是对于早期肺癌,病理报告相对来说信息量就不太够用了,并且其中可能存在一些被忽略的误差。哪些病例复发风险大,哪些需要进一步治疗,一个优秀的胸外科医生做判断,远不只是看病理报告这么简单。

首先,早期肺癌大致可划分为原位癌、微浸润性腺癌和浸润性腺癌,然而,有很多病变因为比较小,导致手术后寻找病灶时反复揉搓、切开,可能造成病灶的破坏,导致大小测量不准确,甚至有无浸润的判断不准确。

其次,对于浸润癌,分为贴壁型、腺泡型、乳头型、微乳头型和实体型,一般存在微乳头型和实体型的病灶复发和转移风险较大,也比较容易判断,但是其他三种类型也有一部分会复发,这时候光看病理就难以区分了。

这时就需要根据手术前的CT来进行分析了,CT虽然无法在术前100%诊断良恶性,但是自有他独特的优势,比如他是完整的展示肿瘤,可进行精确的体积和密度测量,对预后的判断更准确。

比如以下三个病例,同样是浸润性腺癌,同样是腺泡为主型,大小也类似,但是经过三维密度测量,其中的实性密度的比例是不同的。借助特定的软件,我将结节的不同密度范围标记为不同的颜色。

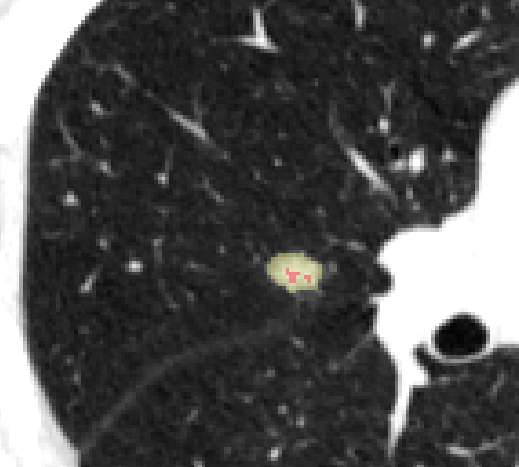

结节1

结节1的实性密度我用红色标记出来,可以看到基本上是点状的,很少,所以该病例的复发风险较低,术后定期随访即可。

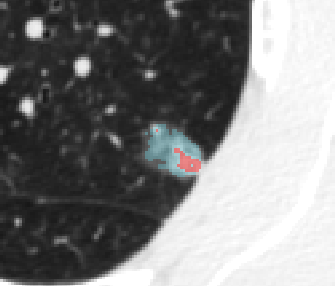

结节2

结节2的实性密度比例就相对更多一些,但是病灶整体以磨玻璃成分为主(>80%),且边缘相对也清楚,没有毛刺、分叶之类的表现,局部切除仍然有较好的治疗效果。但是最好进行基因检测,以备不时之需。

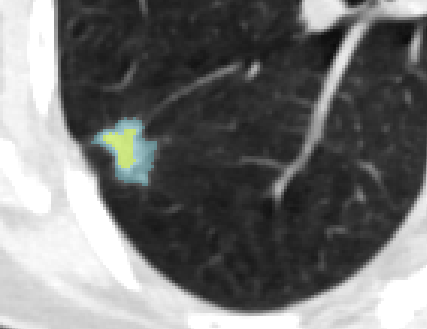

结节3

结节3就属于比较高危复发的类型了,实性密度成分(黄色区域)接近50%,实性成分的最大直径超过1cm,这种就有可能出现淋巴结转移的,虽然最后病理显示没有淋巴结转移,但是术后复发风险较大,严格来讲即使做肺叶切除也不为过。

这就是CT定量分析的作用,所以即使手术切除后,手术前的CT依然具有重要的指导意义,只不过是医生有没有和会不会用它来进行分析罢了。

本文是卢家奇版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论