三甲

三甲

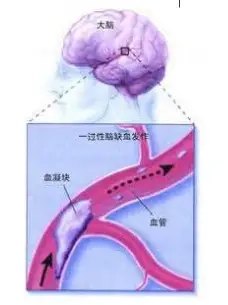

什么是TIA(短暂性脑缺血发作)?

什么是短暂性脑缺血发作(TIA)

短暂性脑缺血发作(TIA)指历时短暂并经常反复发作的脑局部供血障碍,导致供血区局限性神经功能缺失,每次发作持续时间几分钟到1小时,不超过24小时,但多有反复发作。

TIA被公认为缺血性脑卒中最重要的危险因素,近期频繁发作的TIA示脑梗塞的特级警报。短暂性脑缺血发作的病人有三分之一会发生脑卒中,还有三分之一不断有新的发作;短暂性脑缺血发作发病后两年,大约有5%的病人会死亡,发病后4年更有约10%的病人会死亡。

TIA好发于中老年人,常伴有高血压、糖尿病、心脏病、高脂血症病史,因此,治疗时尽可能针对病因治疗,并进行预防性药物治疗,如抗凝、抗血小板、保护脑功能,经治疗无效者可发展为脑梗塞,需高度重视。

TIA的发病机制

关于 TIA的发病机制,目前常提到的有微栓子学说及血流动力学危象学说。

1、血管痉挛 血管痉挛可使血管狭窄,并导致相应的病变血管远端出现缺血。 虽然血管痉挛是TIA的发病机制之一,但其不能解释大部分患者的发病原因,其机制尚需进一步探讨。

2、血流动力学危象 当脑血流量下降时,会发生TIA。一般先有动脉严重狭窄或梗阻,然后在脑血流量下降的基础上,在病变血管的供血区,出现神经功能缺损的表现。椎一基底动脉TIA更易由血流动力学变化引起。

3、微栓子学说 目前国内外学者普遍认为,微栓子是引起TIA的最主要的发病机制,而其中微栓子的主要来源为心脏及动脉粥样硬化血管壁的损伤处。目前最直接的证据是用经颅多普勒超声(TCD)仪监测栓子,许多患者TIA发作时都能用TCD检测到微栓子流过颈内动脉或大脑中动脉,在颈内动脉剥除术中,可以很容易的用TCD监测到流入颈内动脉颅内段及MCA的微栓子。

4、血液学的异常 血液粘稠度增高导致血流减慢,从而产生如动脉狭窄、心搏出量下降或脑灌注压下降的效果,最终导致血栓形成。

TIA危险因素

危险因素分为两类,一类是无法干预的,如年龄、基因遗传等;而另一类是可以干预的。

1、眼底动脉硬化;

2、有高血压病史;

3、体检时有高血压;

4、有心脏病史;

5、家族有脑血管病史;

6、有吸烟史;

7、体检示心脏异常;

8、饮食偏咸;

9、家族有高血压病史。

TIA的病因

1、动脉壁病变:包括动脉血栓栓塞、颅内小动脉病变(脂质玻璃样变,微动脉粥样化)、血管外伤、肌纤维发育不良、动脉先天畸。

2、栓塞:包括来自心脏及大动脉的不溶于血的柱子,随脑动脉进入颅内而阻塞脑的血液循环。

3、心脏病:一是产生心源性栓子,二是因各种原因导致心搏出量下降,从而影响了脑血流动力学变化。

4、血液病和血液流变学异常:如红细胞增多症、特发性血小板增多、白血病、镰状红细胞性贫血、缺铁性贫血、异常蛋白血症、高脂蛋白血症、异常性夜间蛋白血尿症、血栓性血小板减少性紫癫、弥散性血管内凝血、高凝状态。

5、其它病因:如动脉的机械压迫(常见于椎动脉);感染性血管病变(巨细胞动脉炎、全身性血管炎、类风湿病、等);外伤;夹层动脉瘤。

TIA临床表现

1、颈内动脉系统短暂性脑缺血发作

最常见的症状为单瘫、偏瘫、偏身感觉障碍、失语、单眼视力障碍等,亦可出现同向性偏盲等。主要表现:单眼突然出现一过性黑蒙,或视力丧失,或白色闪烁,或视野缺损,或复视,持续数分钟可恢复。对侧肢体轻度偏瘫或偏身感觉异常。优势半球受损出现一过性的失语或失用或失读或失写,或同时面肌、舌肌无力。偶有同侧偏盲。其中单眼突然出现一过性黑蒙是颈内动脉分支眼动脉缺血的特征性症状。短暂的精神症状和意识障碍偶亦可见。

2、椎-基底动脉系统短暂性脑缺血发作

主要表现为脑干、小脑、枕叶、颞叶及脊髓近端缺血,神经缺损症状。主要症状有:最常见的症状是一过性眩晕、眼震、站立或行走不稳。一过性视物成双或视野缺损等。一过性吞咽困难、饮水呛咳、语言不清或声音嘶哑。一过性单肢或双侧肢体无力、感觉异常。一过性听力下降、交叉性瘫痪、轻偏瘫和双侧轻度瘫痪等。少数可有意识障碍或猝倒发作。

TIA的诊断

1、症状诊断:

TIA的临床特点包括:多发生于中老年人;有危险因素的存在;突发的、短暂的、局灶性的神经功能缺失;常反复发作;发作间歇期无神经系统定位体征;根据受累动脉不同,可表现为颈动脉系统或椎-基底动脉系统症状。

2、病因诊断:

TIA是一种综合征,而不是一种独立疾病。TIA并不是最终诊断,在临床处理时应首先诊断病因而不是直接治疗。目前认为病因的确定是治疗TIA的关键。高血压、糖尿病、高脂血症、房颤、高粘血症是TIA的最基本病因。此外颈椎病是 TIA 的病因之一。

3、为判断TIA的病因、分型及鉴别诊断

实验室检查应进行包括血小板计数在内的全血细胞计数,在进行抗血小板或抗凝治疗前,应进行凝血功能的检查。

其他需要进行的实验室检查包括血糖、血脂、肾功能的测定等,必须进行心电图检查。

CT或MRI检查大多正常,但可对多发性硬化、脑肿瘤、脑脓肿、脑内寄生虫的鉴别起决定作用,并可通过弥散加权成像(DWI)检查确定有无梗死型TIA。彩色经颅多普勒超声可显示血管狭窄、动脉粥样硬化斑块,发作频繁的TIA患者可进行微栓子检测。数字减影血管造影可见颈内动脉粥样硬化斑块、狭窄等。

TIA检查

1、血液流变学检查,主要表现为全血黏度、血浆黏度、血细胞比容、纤维蛋白原及血小板聚集率等指标均增高。

2、脑血管检查,如经颅多普勒检查、颈动脉B超检查、数字减影血管造影检查、MRA检查等。

3、颈椎检查,可选用颈椎X线、颈椎CT扫描或颈椎MRI检查等。

4、头颅CT扫描或MRI检查,观察颅内缺血情况,除外出血性疾病。

5、心电图,主要是排除诊断。患者是否有房颤、频发早搏、陈旧心肌梗死、左室肥厚等。超声心动图检查是否存在心脏瓣膜病变,如风湿性瓣膜病、老年性瓣膜病。

TIA的治疗

TIA在治疗上应结合患者实际状况,制定相应的治疗方案。

1、危险因素的干预

①积极治疗高血压、糖尿病、心脏病、高脂血症;对血液动力型TIA降压宜慎重,因在脑动脉狭窄的基础上,收缩压急剧下降30~50mmHg 即可发作TIA。应根据颈动脉狭窄程度控制血压在理想的范围,一般单侧狭窄收缩压应不低于130mmHg ,双侧狭窄收缩压应不低于150mmHg, 同时辅以改善微循环等治疗。

②戒烟

③禁止过渡饮酒

④加强体力活动

⑤绝经期妇女避免雌激素替代治疗。

2、内科治疗根据不同病因进行分层治疗。

①心源性栓塞性TIA:持续性或阵发性心房颤动的TIA患者,建议长期口服华法林抗凝治疗(感染性心内膜炎患者除外)。

②非心源性栓塞性TIA: 不推荐使用口服抗凝药物。建议长期的抗血小板治疗。

③血流动力学性TIA:除抗血小板聚集、降脂治疗外,应停用降压药物及血管扩张剂,必要时予扩容治疗。

3、外科治疗:

①颈动脉内膜切除术 颈动脉内膜切除术对2~4周内发生有症状的、大脑半球性、非致残性颈动脉缺血事件且同侧颈动脉狭窄程度为70%~90%的患者是有益的, 对于有症状的视网膜短暂性缺血患者也有益。

②颅外-颅内搭桥术TIA患者不常规建议颅内-外搭桥术。相关研究正在进行以确定颅外-颅内搭桥术是否对某一亚组患者有益

4.中药综合治疗:在发作间歇期应重点辨证施治,根据辨证的结果予以不同的方药,并适当配服一些抗血小板聚集药及钙离子拮抗剂等,其中药或中西药并用的目的减少其发作次数,阻止或延缓其发展为脑梗死。临床常用的通心络、血栓通、舒血宁、葛根素等中药提取物有抗血小板凝集、降低纤维蛋白原改善血流动力学的功能,能扩张血管、降低血管外周阻力等。

TIA预 后

有过TIA发作的病人,脑卒中的危险性远高于普通人群。

总体来说,TIA后5年内发生脑卒中的危险性为24%~29%,其第一个月内的危险性为4%~8%,第一年内的危险性为12%~13%。TIA病人发生脑卒中的危险在第一年内增加了13~16倍,在以后5年内约为7倍。

超过70%的半球缺血性TIA和颈动脉狭窄的病人预后不良,2年内脑卒中的发生率大于40%,但仅有一侧视觉症状的TIA病人预后就好得多,年轻的TIA病人通常发生脑卒中的危险性也低得多。

对TIA病人的评价应尽量在明确病因的基础上来决定其预后和治疗。

有过TIA发作者如何预防脑卒中

1、在TIA的明确检查和治疗后,应积极治疗高血压,将收缩压维持在140 mmHg以下(60岁以上病人则160 mmHg以下),舒张压维持在90 mmHg以下。

2、戒烟。

3、积极治疗冠心病、心律失常、充血性心力衰竭及瓣膜疾患。

4、过量的饮酒应该戒除。

5、停止使用口服避孕药,至少也要改用雌激素含量低的制剂。

6、治疗高脂血症,从而减少冠心病危险。

7、尽量多做体育活动。

8、不推荐中止绝经期后雌激素的使用。

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论