三甲

三甲

支架治疗基底动脉分叉部宽颈动脉瘤

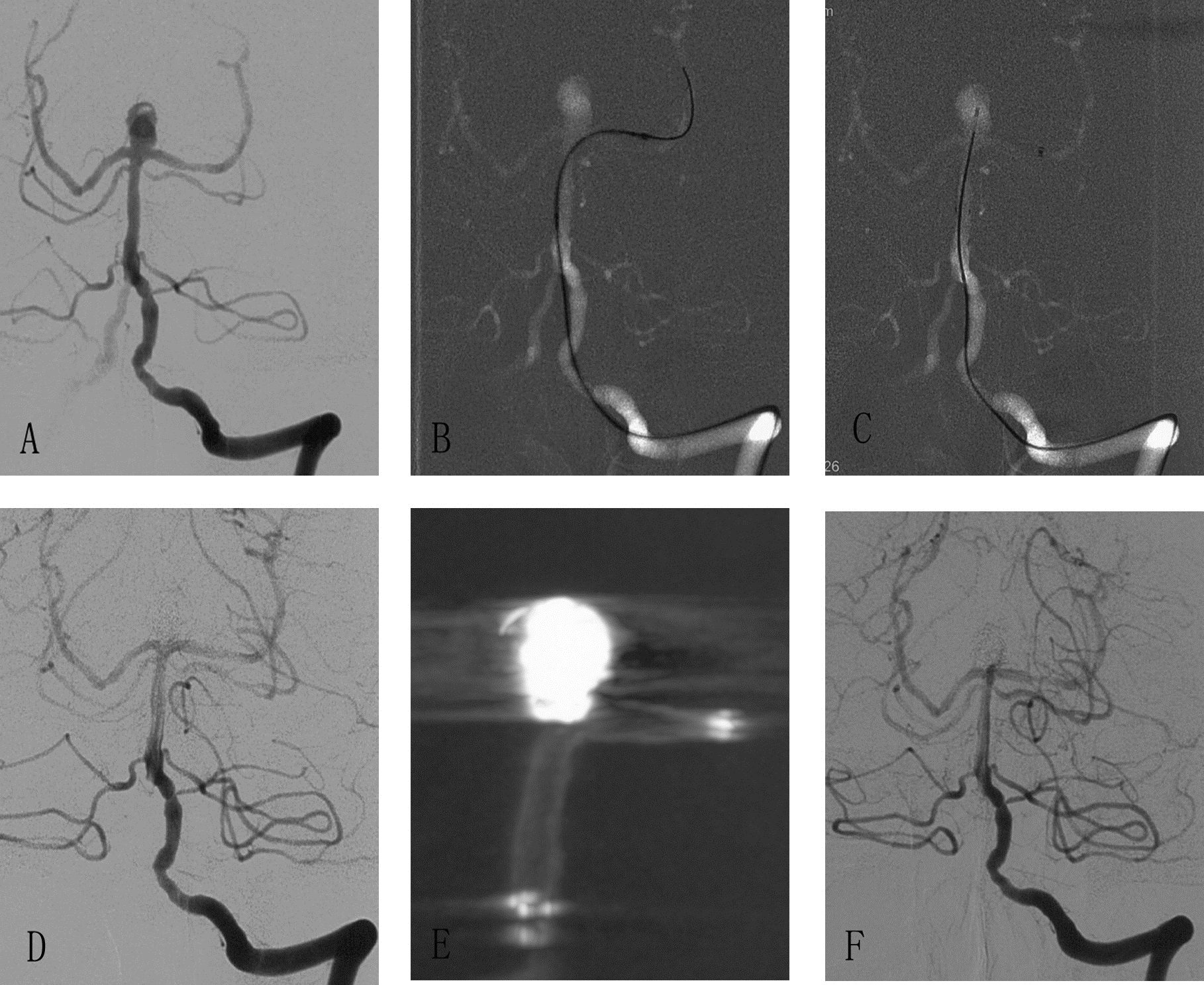

基底动脉分叉部分支血管多,动脉瘤发生后瘤颈常累及双侧大脑后动脉甚至小脑上动脉,使这些血管的起始部成为瘤颈的一部分,使瘤颈的覆盖和分支血管的保留较困难。近年来,随着血管内治疗方法的不断进展,支架辅助弹簧圈栓塞成为基底动脉宽颈动脉瘤治疗较佳的选择。本组应用支架辅助栓塞23例,手术相关并发症1例(4.3%),随访提示复发并再治疗1例(4.3%)。Chalouhi等报道了一组采用支架辅助栓塞基底动脉分叉部动脉瘤研究发现,并发症率和复发率分别为9.1%和17.2%。我们的结果与上述报道类似,因此我们认为支架辅助栓塞治疗基底动脉分叉部宽颈动脉瘤是安全有效的。

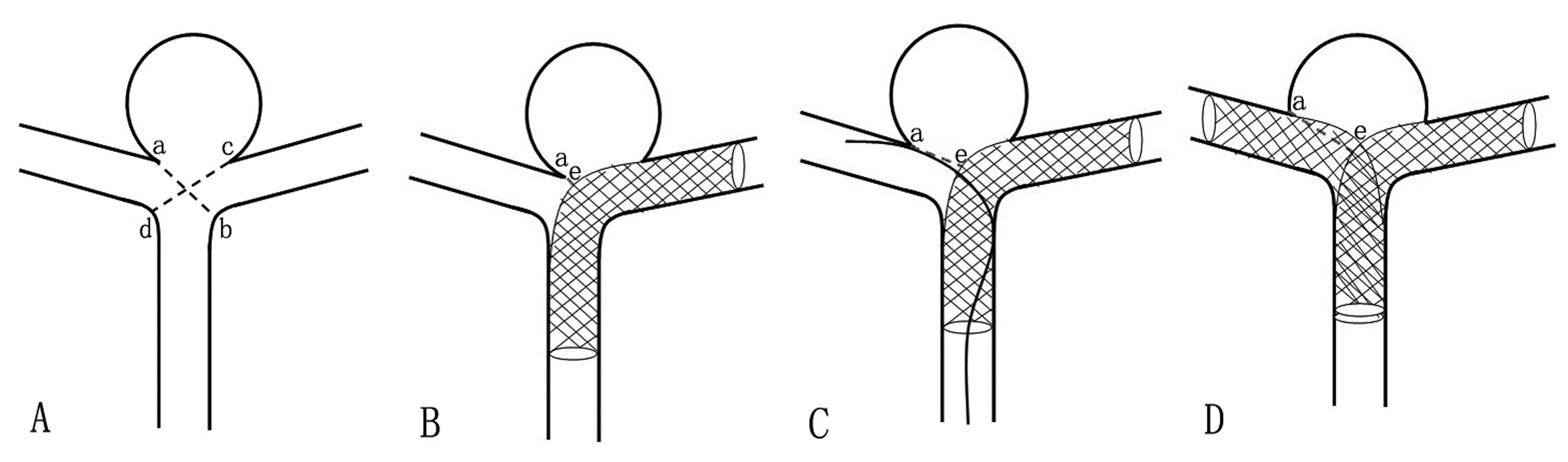

治疗基底动脉分叉部宽颈动脉瘤的支架辅助技术多种多样,传统的分类方法根据支架释放的顺序和程度以及微导管与支架的关系分为“冰激凌技术”、“支架半释放技术”、“微导管穿越支架网孔技术”、“支架固定微导管”、“改良支架固定微导管”、“支架后释放技术”、“Y形支架技术”、“水平支架技术” 和“非重叠Y形支架技术”等,这种分类方法较为繁杂,没有结合分叉部动脉瘤的形态学特点进行分类。我们在临床研究中提出分叉部动脉瘤“两个瘤颈”的理念(如图1-A所示ab和cd)。

基于这一理念,对分叉部动脉瘤的支架辅助治疗可归纳为3种方法:单侧支架辅助,单侧支架+微导管或微导丝辅助,双侧支架辅助。下面针对这种分类方法分别进行讨论。

单侧支架辅助适用于瘤颈主要累及一侧大脑后动脉的动脉瘤,支架自大脑后动脉放置至基底动脉干,覆盖主要累及瘤颈(cd),而对侧次要累及瘤颈(ab)的残余瘤颈ae距离很小或消失(图1-B),在进一步栓塞动脉瘤体时弹簧圈不易突出瘤体而进入对侧大脑后动脉。具体技术可以选择 “微导管穿越支架网孔”技术、“支架固定微导管” 、“改良支架固定微导管”、“支架后释放技术”等;本组资料应用单侧支架辅助技术共治疗14例动脉瘤。

单侧支架+微导管或微导丝辅助栓塞技术是指分别应用支架和微导管或微导丝保护动脉瘤累及的两个分支,进而辅助栓塞动脉瘤。

它主要适用于瘤颈累及双侧大脑后动脉起始部,此时主要瘤颈侧支架释放后,次要瘤颈(ab)的残余瘤颈ae距离仍然较大(图1-C),栓塞时弹簧圈仍有突出瘤体并可能导致此侧大脑后动脉闭塞的情况。与Y型支架技术相比,该技术一方面应用支架数量减少,降低了手术费用,另一方面减少了载瘤动脉内支架网丝的数量,理论上能够降低缺血事件的发生率。早期我们首选支架+微导丝辅助,随着经验的积累尤其是Y型支架技术的应用,认为采用支架+支架输送微导管辅助更为合理,因微导管辅助动脉瘤栓塞可以获得更大的支撑力,一旦微导管辅助不成功,可以直接通过支架导管放置支架而更改手术方式为双侧支架辅助Y型支架技术。

双侧支架辅助,适用于瘤颈极宽,同时累及双侧大脑后动脉的基底动脉分叉部动脉瘤,此时单侧支架植入不可能完全覆盖两个瘤颈,残余瘤颈ae>4mm,此时往往需要行Y形支架的植入重塑瘤颈后,才能有效栓塞动脉瘤体。双侧支架技术主要包括交叉Y型支架技术和平行Y型支架技术。交叉Y型支架技术即一枚支架释放后,另一枚支架通过第一枚支架网孔放置于对侧大脑后动脉,两枚支架尾端在基底动脉干内重叠,两枚支架交叉成Y形,主要适用于“T” 形和“Y” 形的分叉部结构;平行Y型支架技术即两枚支架同时从双侧大脑后动脉释放于基底动脉内,两枚支架在基底动脉主干内平行走行,称为平行Y型支架技术,主要适用于“箭头 (↑)”形的分叉部结构。本组5例病例应用双侧支架辅助技术,均成功获得栓塞,手术成功率100%,无血栓事件和再出血事件发生。随访5例,4例动脉瘤不显影(80%),1例即刻栓塞为II级,随访24月动脉瘤稳定,继续随访。此外,也有学者报道“非重叠Y形支架技术”、“线形支架技术”和“水平支架释放技术”等治疗分叉部动脉瘤。前两项技术要求精确定位支架尾端,对术者操作要求极高,而“水平释放技术”要求患者有较为发达的后交通动脉,临床应用受到极大限制。

综上所述,支架植入辅助栓塞治疗基底动脉分叉部动脉瘤安全有效,支架技术的改进可以取得越来越理想的治疗效果。

本文是张建忠版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论