三甲

三甲

常见结直肠息肉的治疗和随访方案——普通型腺瘤

当你手里拿到一份肠镜报告和对应的病理报告单时,面对难懂的专业术语,你是否会有诸多的疑问:报告中描述的肠道息肉是什么?会长大吗?会发展为癌吗?该怎么治疗?治疗后又怎么复查?本文从病友的角度出发,从纷繁复杂的肠道息肉类型中,梳理出一套思维导图,希望您能按图索骥,找到答案。

广义的肠道息肉是一个形态学上的概念,指高出于邻近肠道黏膜的局部隆起性病变,导致息肉形成的原因很多,在此不延伸讲解,我们首先明确肠道息肉有多少种?

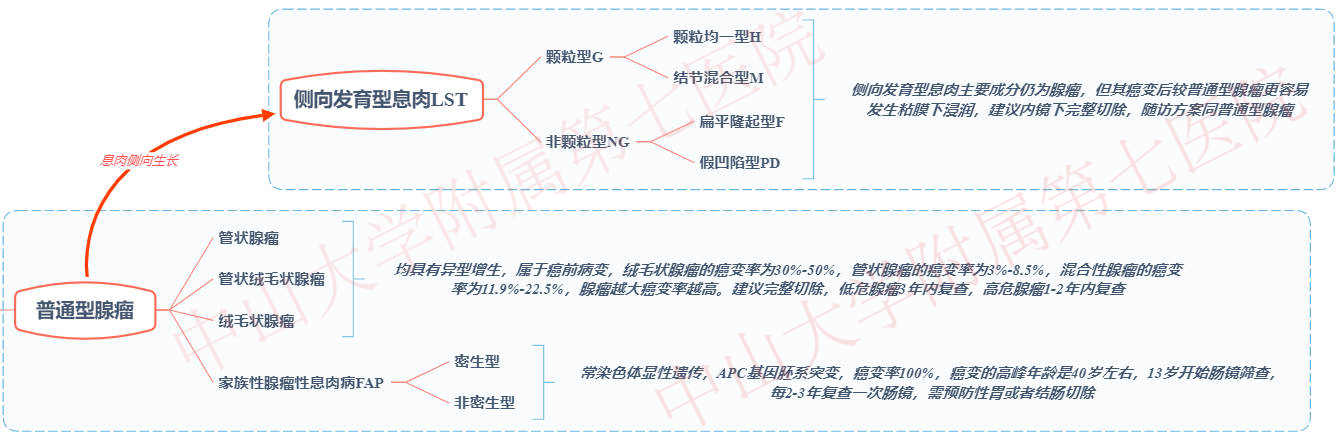

从活检病理的角度,将肠道息肉分为五个大类:1.普通型腺瘤;2.良性锯齿状病变;3.炎性息肉;4.错构瘤性息肉;5.免疫性或淋巴相关性息肉。下面本文逐一进行介绍,由于文章篇幅太长,将内容分成三部分进行介绍,今天先介绍最常见的普通型腺瘤,以及在病理上实质也是腺瘤的家族性腺瘤性息肉病和侧向发育型息肉。

普通型腺瘤

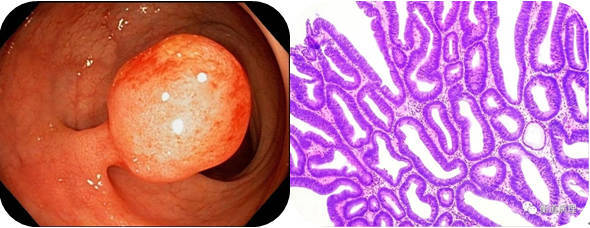

定义:是指息肉成分为腺瘤的息肉,是结直肠最常见的息肉类型,根据腺瘤的病理形态可将其分为管状腺瘤、绒毛状腺瘤和管状绒毛状腺瘤。管状腺瘤中绒毛结构成分小于25%,而绒毛状腺瘤中绒毛结构成分超过75%,绒毛状成分在25%-75%之间的为管状绒毛状腺瘤。

临床特点:多见于男性,70%-80%的腺瘤发生在直肠、乙状结肠,随着年龄的增长,右半结肠的发生率升高,通常无症状,肿瘤巨大可出现腹痛、便血等非特异性症状,年龄增长、腹型肥胖和缺乏运动是易患结肠腺瘤的三个危险因素,其中年龄增长与腺瘤发生癌变最为密切。

癌变率:这类息肉均具有异型增生的特点(即恶性潜能),属于癌前病变,癌变发生率随着年龄增长、腺瘤体积增大以及绒毛状成分升高而升高,50岁时发生率为30%,70岁则可达50%-65%。并且癌变率也与腺瘤的体积相关,随着体积的增大,腺瘤癌变几率升高:体积≤1cm时,癌变率为0.3%-1.3%;体积>1cm,且≤2cm时,癌变率为3.6%-9.5%,而当体积大于2cm时,癌变率为6.8%-46%。绒毛状腺瘤的癌变率最高,为30%-50%;管状腺瘤的癌变率最低,为3%-8.5%;管状绒毛状腺瘤的癌变率居中,为11.9%-22.5%。

治疗建议:大部分小型息肉生长极为缓慢,但它并不会自行完全消退,只有≤5%的腺瘤经过7-10年会进展为癌症。进展期腺瘤(>1cm、伴高级别异型增生或有绒毛成分)的癌变风险更高,所以腺瘤均应予以完整切除。小腺瘤可使用活检钳完整钳除,而大的腺瘤则需圈套切除,可结合或不结合电凝或先进的内镜下切除技术。如果内镜下无法切除,需要手术切除。

图1 普通型腺瘤

家族性腺瘤性息肉病

定义:家族性腺瘤性息肉病(Familial Adenomatous Polyposis, FAP)是一种由APC基因胚系突变引起的常染色体显性遗传综合征,典型特征是结直肠腺瘤性息肉>100个,胃肠道其他部位的结肠外表现(包括息肉)和硬纤维瘤,腺瘤密度高到覆盖正常大肠粘膜的情况为密生型,其他的类型可以归类为非密生型。另外即使大肠腺瘤数量不到100个,也可以被称为APC遗传基因的病态变体,又称为衰减型FAP,其癌变风险略有降低(80%)、患结直肠癌的时间也晚(平均56岁)。

癌病率:FAP的结直肠息肉在组织学上几乎均为各种普通型腺瘤,大部分患者有家族史,其大肠内腺瘤的形成一般在20岁左右(30岁以前),诊断本病后如不进行治疗,最少5年,最长20-35年,癌变终将发生,癌变的高峰年龄是40岁左右,有人统计至40岁已有80%的患者发生癌变。

治疗和复查建议:家族性腺瘤性息肉病除了遵守普通型腺瘤分层随访方案外,复查有自己的特殊之处:一般主张家族成员自13岁开始进行结肠镜检查,阴性者以后每2-3年复查一次,直至30岁方可除外;若为阳性(指发现癌性病灶),诊断确定后一般建议做预防性全结肠切除,回肠肛管吻合。同时应对胃十二指肠进行内镜检查,尤其是十二指肠乳头附近,发现腺瘤即内镜下切除,并需每2-3年复查一次。

图2 FAP患者多发性胃息肉(左)和结肠息肉(右)

侧向发育型息肉

定义:是指起源于大肠粘膜的一类隆起型病变,这类病变极少向肠壁深层垂直侵犯,而主要沿粘膜表面呈侧向浅表扩散,故又称之为侧向发育型肿瘤(Laterally Spreading Tumor,LST)。

分类和临床特点:根据其形态特征分为两类,颗粒型和非颗粒型。此外,颗粒型根据有无大的结节,分为颗粒均一型和结节混合型;非颗粒型根据病症有无凹陷病变,再细分扁平隆起型和假凹陷型。

图3 侧向发育型息肉的分类,左上:颗粒均一型,右上:结节混合型,左下:扁平隆起型,右下:假凹陷型

癌变率:颗粒型一般体积较大,但大多数无粘膜下浸润,相较于颗粒型,结节型息肉粘膜下浸润的发生率更高,主要发生在粗大的结节部分。近年来也有不少报告表明在粗大的结节或是凹陷部分以外,也会发生粘膜下浸润病变的情况,这些时候需要慎重处置。扁平型随着肿瘤直径的增大粘膜下浸润发生率升高。凹陷型是侧向发育型息肉发生粘膜下浸润概率最高的,尺寸<20mm时患癌率30%,>30mm时患癌率50%,病变即使仔细地放大辨别,有时也难以诊断粘膜下浸润的情况。

治疗建议:均建议行内镜下ESD完整切除,需充分认识LST各个亚型分类的临床特征,了解肿瘤癌变和粘膜下浸润特性。LST内容易出现多点粘膜下浸润,准确的病理学评估是能够完全切除病灶的前提。当LST伴随有纤维化时,抬举征多不明显;所以需要在确定无粘膜下深部浸润癌,才可以进行ESD治疗。

复查和随访方案

腺瘤型息肉的复查和随访方案,采用统一的分层随访方案,依据腺瘤的危险度进行随访1:根据首次肠镜和病理结果,可以将腺瘤性息肉分为低危和高危两组,低危腺瘤定义为只有1-2个管状腺瘤且直径均<1cm。高危腺瘤定义为只需包涵以下任一条件:(1).息肉的数目≥3个;(2).直径>1cm;(3).病理提示有绒毛状结构成分或高级别异型增生的。低危腺瘤患者应在内镜下治疗后3年内行结肠镜复查;高危腺瘤具有高度恶变倾向,复查时间应缩短至1~2年,若发现腺瘤性息肉大于10个,推荐患者进行遗传性息肉病筛查2-3,并进行家族史调查、绘制家系图谱,有特殊的复查方案。

全文总结:本文介绍了结直肠息肉中最常见的腺瘤性息肉,包括普通型腺瘤、家族性腺瘤性息肉病和侧向发育型息肉,它们均具有恶变潜能,建议内镜或手术完整切除,治疗方式依据肿瘤大小和数目而定,可选择内镜下钳除、圈除和ESD或外科手术,治疗后的复查方案依据腺瘤是低危还是高危,分组进行复查。

图4 腺瘤性息肉的诊治复查建议

参考文献:

1.Meester RGS, Lansdorp-Vogelaar I, Winawer SJ, et al. High-Intensity Versus Low-Intensity Surveillance for Patients With Colorectal Adenomas: A Cost-Effectiveness Analysis. Ann Intern Med. 2019 Nov 5;171(9):612-622.

2.《中国结直肠肿瘤综合预防共识意见》2021年,中华医学会消化病学分会。

3.中华医学会消化内镜学分会,中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会。中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南(2014年,北京) [J]. 胃肠病学, 2015, 20(6): 345-365.

4.部分图片源自网络。

本文是姜建龙版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论