三甲

三甲

了解“消化性溃疡(胃十二指肠溃疡)”

黄铭涵简介:脾胃病专家,主任医师,研究生导师,全国名老中医学术经验继承人,中华中医药学会脾胃病分会、内科分会等多个国家级学会委员,国家自然科学基金委等多部门课题评审专家。入选中共福建省委组织部“福建省高层次人才”,国家中医药管理局“全国中医药创新骨干人才”。门诊时间(需提前在医院公众号预约,提前一周7:30放号):周一下午(东二环分院脾胃科);周二全天、周三下午、周五上午(医院本部门诊五楼脾胃科)。

文章中消化性溃疡相关知识,主要参考中华医学会消化病学分会系列共识意见,以及《中华消化杂志》编辑部牵头制定的诊疗规范。

消化性溃疡主要指发生在胃和十二指肠的慢性溃疡,即胃溃疡(GU)和十二指肠溃疡(DU),因溃疡形成与胃酸/胃蛋白酶的消化作用有关而得名。

溃疡的黏膜缺损超过黏膜肌层,不同于糜烂。

本病可发生于任何年龄,但中年最为常见,十二指肠溃疡多见于青壮年,而胃溃疡多见于中老年。

临床上十二指肠溃疡比胃溃疡为多见,两者之比约为2~3:1。

病因和发病机制

在正常生理情况下,胃、十二指肠黏膜具有一系列防御和修复机制,能够抵御有强侵蚀力的胃酸和在酸性环境下被激活、能水解蛋白质的胃蛋白酶的侵蚀。

一般而言,只有当某些因素损害了这一机制才可能发生胃酸/胃蛋白酶侵蚀黏膜而导致溃疡形成。

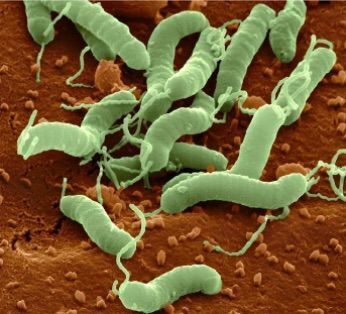

幽门螺杆菌(Hp)感染

确认幽门螺杆菌为消化性溃疡的重要病因主要基于两方面的证据:

①消化性溃疡患者的幽门螺杆菌检出率显著高于对照组的普通人群,在十二指肠溃结的检出率约为90%、胃溃疡约为70%~80%(幽门螺杆菌阴性的消化性溃疡患者往往能找到。非甾体类抗炎药服用史等其他原因);

②大量临床研究肯定,成功根除幽门螺杆菌后溃疡复发率明显下降,用常规抑酸治疗后愈合的溃疡年复发率50%~70%,而根除幽门螺杆菌可使溃疡复发率降至5%以下,这就表明去除病因后消化性溃疡可获治愈。

非甾体抗炎药(简称NSAID)

非甾体抗炎药是引起消化性溃疡的另一个常见病因。

大量研究资料显示,服用非甾体抗炎药患者发生消化性溃疡及其并发症的危险性显著高于普通人群。

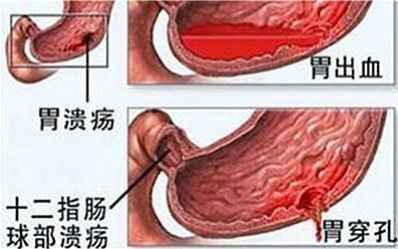

临床研究报道,在长期服用非甾体抗炎药患者中约10%~25%可发现胃或十二指肠溃疡,约有1%~4%患者发生出血、穿孔等溃疡并发症。

胃酸和胃蛋白酶

消化性溃疡的最终形成是由于胃酸/胃蛋白酶对黏膜自身消化所致。

因胃蛋白酶活性是pH依赖性的,在pH>4时便失去活性,因此在探讨消化性溃疡发病机制和治疗措施时主要考虑胃酸。

无酸情况下罕有溃疡发生,同时抑制胃酸分泌药物能促进溃疡愈合的事实,均确证胃酸在溃疡形成过程中的决定性作用,是溃疡形成的直接原因。

胃酸的这一损害作用一般只有在正常黏膜防御和修复功能遭受破坏时才能发生。

其他因素

①吸烟:吸烟者消化性溃疡发生率比不吸烟者高,吸烟影响溃疡愈合和促进溃疡复发。吸烟影响溃疡形成和愈合的确切机制未明,可能与吸烟增加胃酸分泌、减少十二指肠及胰腺碳酸氢盐分泌、影响胃十二指肠协调运动、黏膜损害性氧自由基增加等因素有关。

②遗传:遗传因素曾一度被认为是消化性溃疡发病的重要因素,但随着幽门螺杆菌在消化性溃疡发病中的重要作用得到认识,遗传因素的重要性受到挑战。例如消化性溃疡的家族史可能是幽门螺杆菌感染的“家庭聚集”现象;O型血胃上皮细胞表面表达更多黏附受体而有利于幽门螺杆菌定植。因此,遗传因素的作用尚有待进一步研究。

③急性应激可引起应激性溃疡已是共识。临床观察发现长期精神紧张、过劳,易使溃疡发作或加重,机制可能通过神经内分泌途径影响胃十二指肠分泌、运动和黏膜血流的调节。

④胃十二指肠运动异常:研究发现部分十二指肠溃疡患者胃排空增快,这可使十二指肠球部酸负荷增大;部分胃溃疡患者有胃排空延迟,这可增加十二指肠液反流入胃,加重胃黏膜屏障损害。但目前认为,胃肠运动障碍不大可能是原发病因,但可加重幽门螺杆菌或非甾体抗炎药对黏膜的损害。

概言之,消化性溃疡是一种多因素疾病,其中幽门螺杆菌感染和服用非甾体抗炎药是已知的主要病因,溃疡发生是黏膜侵袭因素和防御因素失平衡的结果,胃酸在溃疡形成中起关键作用。

临床表现

上腹痛是消化性溃疡的主要症状,但部分患者可无症状或症状较轻以至不为患者所注意,而以出血、穿孔等并发症为首发症状。

典型的消化性溃疡有如下临床特点:

①慢性过程,病史可达数年至数十年;

②周期性发作,发作与自发缓解相交替,发作期可为数周或数月,缓解期亦长短不一,短者数周、长者数年;发作常有季节性,多在秋冬或冬春之交发病,可因精神情绪不良或过劳而诱发;

③发作时上腹痛呈节律性,表现为空腹痛即餐后2~4小时或(及)午夜痛,腹痛多为进食或服用抗酸药所缓解,典型节律性表现在胃溃疡多见。

实验室主要检查

电子胃镜检查

是确诊消化性溃疡首选的检查方法。胃镜检查不仅可对胃十二指肠黏膜直接观察、摄像,还可在直视下取活组织作病理学检查及幽门螺杆菌检测,因此胃镜检查对消化性溃疡的诊断及胃良、恶性溃疡鉴别诊断的准确性高于X线钡餐检查。

幽门螺杆菌检测

幽门螺杆菌检测应列为消化性溃疡诊断的常规检查项目,因为有无幽门螺杆菌感染决定治疗方案的选择。

检测方法分为侵入性和非侵人性两大类。前者需通过胃镜检查取胃黏膜活组织进行检测,主要包括病理组织学检查和幽门螺杆菌培养(快速尿素酶试验结果不准,已不作推荐);后者主要有13C或14C尿素呼气试验、粪便幽门螺杆菌抗原检测及血清学检查(定性检测血清抗幽门螺杆菌IgG抗体)。

治 疗

治疗的目的是消除病因、缓解症状、愈合溃疡、防止复发和防治并发症。针对病因的治疗如根除幽门螺杆菌,有可能彻底治愈溃疡病,是近年消化性溃疡治疗的一大进展。

一般治疗

生活要有规律,避免过度劳累和精神紧张。注意饮食规律,戒烟、酒。服用NSAID者尽可能停用,即使未用亦要告诫患者今后慎用。具体饮食、生活习惯注意事项,请参见另外文章“慢性脾胃疾患康复需注意的细节”

药物治疗

治疗消化性溃疡的西药可分为抑制胃酸分泌的药物和保护胃黏膜的药物两大类,主要起缓解症状和促进溃疡愈合的作用,常与根除幽门螺杆菌治疗配合使用。

中药辨证论治对消化性溃疡有良好效果!并可通过兼调理体质,减少后续反复复发的可能性!

根除幽门螺杆菌治疗

对幽门螺杆菌感染引起的消化性溃疡,根除幽门螺杆菌不但可促进溃疡愈合,而且可预防溃疡复发,从而彻底治愈溃疡。

因此,凡有幽门螺杆菌感染的消化性溃疡,无论初发或复发、活动或静止、有无合并症,均应予以根除幽门螺杆菌治疗。

目前尚无单一药物可有效根除幽门螺杆菌,因此必须联合用药。(可参见 抗幽门螺杆菌治疗注意事项)

应选择幽门螺杆菌根除率高的治疗方案力求一次根除成功。

在根除幽门螺杆菌疗程结束后,应继续给予一个常规疗程的抗溃疡治疗。

治疗后应常规复查幽门螺杆菌是否已被根除,复查应在根除幽门螺杆菌治疗结束至少4周后进行,且在检查前停用PPI或铋剂2周,否则会出现假阴性。

可采用非侵入性的13C或14 C尿素呼气试验,也可通过胃镜在检查溃疡是否愈合的同时取活检做尿素酶及(或)组织学检查。

对未排除胃恶性溃疡或有并发症的消化性溃疡应常规进行胃镜复查。

溃疡复发的预防

有效根除幽门螺杆菌及彻底停服非甾体抗炎药,可消除消化性溃疡的两大常见病因,因而能大大减少溃疡复发。

对溃疡复发同时伴有幽门螺杆菌感染复发(再感染或复燃)者,可予根除幽门螺杆菌再治疗。

下列情况则需用长程维持治疗来预防溃疡复发:①不能停用非甾体抗炎药的溃疡患者,无论幽门螺杆菌阳性还是阴性(如前述);②幽门螺杆菌相关溃疡,幽门螺杆菌感染未能被根除;③幽门螺杆菌阴性的溃疡(非幽门螺杆菌、非NSAID溃疡);④幽门螺杆菌相关溃疡,幽门螺杆菌虽已被根除,但曾有严重并发症的高龄或有严重伴随病患者。

本文是黄铭涵版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论