偏瘫后怎么练,才能避免“划圈步态”?

据统计,约50%-80%脑卒中患者在发病6个月后存在步态异常,而恢复步行能力可以说是偏瘫患者最强烈的意愿。步行是中枢神经系统控制下,一系列复杂关节肌肉的节律性运动,其康复也应遵循“神经发育”原理。许多患者在没有掌握对患侧下肢控制能力时,就强行进行步行训练,可能发展成日后的上肢屈肌紧张,下肢伸肌紧张的典型“划圈步态”,难以纠正。

那么,偏瘫患者为什么会出现“划圈步态”?如何评估偏瘫步态?如何科学正确地练习步行?

今天,我们就聊一聊大家关心的“偏瘫步行康复”问题。

一、首先,我们来了解下正常的步态周期

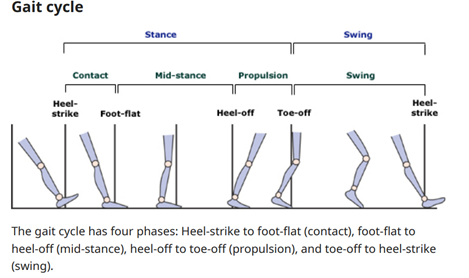

完整的步态周期始于一只足初始触地,随后逐渐完成步态的每个阶段,并在该足再次触地时结束。步行周期分为支撑相(占步行周期的60%)和迈步相(占步行周期的40%)。各阶段及其细分如下:

1.站立阶段:足位于地面的步态阶段

• 着地期,包括足着地和早期站位

• 站立中期

• 站立末期或后期,包括蹬离和过渡到摆动阶段

2.摆动阶段:足离地的步态阶段,是两个站立阶段之间的过渡

• 摆动早期,包括非站立腿加速

• 摆动中期

• 摆动后期,包括非站立腿减速

步态周期示意图

因此,我们应该按照“从头到脚”的顺序,观察并分析步态,包括以下要素:

• 摆臂

• 头和躯干的位置和运动

• 骨盆的位置和旋转

• 髋关节的位置和运动

• 膝关节的位置和运动

• 踝关节和足的位置(旋前、中立、旋后)和运动

- 整体步态动力学

- 步速是反映步行能力最基本、稳定的指标;

- 步频所反映的是步态的节奏和稳定性,偏瘫患者均变慢;

- 步长是行走时左右脚跟或脚尖着地点间的距离;

- 跨步长是同侧脚跟或脚尖着地点间的距离,偏瘫患者步长和跨步长明显短于正常人

- 患侧下肢支撑力弱,患侧摆动期起始时地面的推进力不够;

- 患侧足趾离地时和摆动早期髋关节屈肌力量弱;

- 患侧摆动晚期减速过快;

- 健侧支撑期髋关节伸肌过度活动等

- 1.躯干旋转训练:通过激活腰背部核心肌群,牵伸躯干肌群,从而改善脊柱灵活性及稳定性;

- 2.骨盆运动控制训练:以增加矢状面上前后倾斜运动控制能力为主;

- 3.髋周运动训练:诱发伸髋、屈髋动作出现,加强臀肌、股四头肌、腘绳肌控制能力;

- 1.膝过伸患者常伴有膝关节屈伸肌力不协调和肌张力增高,使患者难以控制膝关节的屈伸,只有通过膝关节过伸以增加膝后结构组织张力来暂时性稳定膝关节;

- 2.膝过伸患者出现明显伸髋受限,考虑与臀大肌肌力低下,伸髋无力,伸髋屈膝受限导致摆动延迟有关;

- 3.当患者背屈肌无力,小腿三头肌痉挛时,常常以足趾或者足外侧接触地面,易出现踝关节支撑相不稳,通过下肢力线越过膝关节向前,使膝关节过度伸直代偿来稳定下肢。

- 1.加强偏瘫侧下肢各关节的控制能力,提高动态平衡及步态稳定性;

- 2.改善股四头肌、腘绳肌、臀周肌力,改善膝关节稳定性;

- 3.借助等速肌力训练、神经肌肉电刺激、中频电疗等强化肌力训练;

- 4.借助悬吊训练及Bobath球,改善骨盆、髋、躯干控制能力。

- 1.迈步前训练,治疗师应辅助踝关节控制在背屈、外翻位;

- 2.迈步时患足提高的高度与正常迈步相同,足跟应在控制下缓慢轻柔着地;

- 3.足踝矫形器和绷带矫正法可以提供支撑相踝关节稳定性,矫正足下垂,促进足跟提前触地;

- 4.不同体位下踝关节控制及分离运动诱发训练;

- 5.避免加强伸肌痉挛模式,充分牵伸踝关节,避免痉挛加重,足内翻及下垂异常模式;

- 6.胫骨前肌,腓骨长短肌等生物反馈治疗,改善踝背屈、外翻肌力;

- 7.足踝机器人、足踝BCI训练,改善踝周生物力学特性,提供主动肌力,改善神经肌肉控制;

- 8.如出现难以纠正的足内翻、下垂,可行超声引导下肉毒毒素注射治疗,改善肌肉痉挛。

- 1.遵循平衡训练的基本原则:支撑面积由大到小、从静态平衡到动态平衡、身体重心由低到高、从睁眼过渡到闭眼,通过破坏前庭器官的平衡来保持身体的平衡;

- 2.进行肢体震动治疗、运动认知训练、平衡仪训练,改善本体感;

- 3.行前庭运动训练,运动认知双重任务训练,改善姿势控制能力;

二、步态的“时空参数“

时空参数指时间和距离参数,能够监测患者行走能力的变化。

偏瘫患者步长短的主要原因为:

3、步宽是左右两足间的横向距离,步宽越窄,步行的稳定性越差。偏瘫患者步宽明显高于正常人,说明患者步行稳定性差。

三、“划圈步态”是什么表现?

1.支撑相:在首次着地时,由于患侧下肢存在异常的伸肌运动模式,分离运动不充分,患侧髋关节屈曲角度显著小于正常人,导致患侧下肢长度变长,使首次着地时患侧足尖或整个足底首先着地,而不是正常的足跟着地,使患侧踝关节在进入承重期时承重反应消失,患者不能将体重从足跟转移到足尖,站立相稳定性下降,站立相相对时间缩短;

2.摆动相:患侧足尖着地给胫骨产生向后的推力,妨碍身体向前推进和利用下肢的动量向前,患者为使患肢能够迈步,患侧骨盆代偿性抬高,髋关节外展、外旋,即形成典型的“划圈步态”。

四、为何会出现“划圈步态”?如何进行步行训练?

1、躯干、髋、骨盆:脑卒中患者躯干运动异常是描述偏瘫模式的重要特征。正常步行时,随着人体上下肢的摆动,骨盆亦产生周期性的运动。偏瘫患者由于廓清功能障碍,需要巨大的转动贯量来移动处于摆动期向前迈步的肢体,因而出现骨盆旋转范围增大。

康复训练

2、膝关节:膝过伸是由于脑卒中后神经肌肉功能受损,引起下肢肌群协调功能紊乱、肌张力异常,导致膝关节控制能力下降而产生的一种代偿性姿势。主要表现为膝关节在支撑期过度伸展超过中立位水平,通过膝关节的向后伸展维持下肢暂时性的稳定。其中约 40% -68% 的患者在步行中表现出膝过伸步态。

膝过伸原因

膝过伸危害:正常人在站立相中期膝关节呈现 5°左右的屈曲,以缓冲和吸收身体的能量震荡,稳定身体重心。膝关节过伸展状态可导致膝关节承重反应差,使站立相稳定性下降,身体前倾,步行速度减慢,长期以此方式行走会造成膝关节疼痛、出现关节病变。

康复训练

3、踝关节:足下垂是偏瘫患者常见异常步态,常见的原因是偏瘫患者胫前肌无力或小腿三头肌痉挛,而足下垂是导致步行能力低下的关键因素。

康复训练

4、平衡功能

脑卒中患者步态异常不仅与肌肉痉挛、本体感觉受损、肌肉无力有关,还与平衡受损有关。有研究指出,平衡功能可较好反映脑卒中患者的步态,下肢单腿支撑是步态稳定的决定因素。

康复训练

小结:步行功能训练是一个复杂、系统的训练,需要在专业治疗师指导下,科学正确地开展。每个人步态异常的原因不同,三维步态分析作为精准定量评估的方法,可以辅助我们制定步行训练的方案,目前已经在我科得到应用。此外,我科目前配有步行机器人、减重步行训练、髋关节减重训练、Huber360°、等速肌力训练、功能性电刺激踏车、足踝-脑机接口等训练,可以帮助偏瘫患者更快更好的进行步行康复。

希望通过本文的介绍,您对“偏瘫步行康复“能有一个完整、正确的认识,也祝愿每位患者,早日重获步行功能!

参考文献

[1]万青, 吴伟, 刘慧华,等. 脑卒中患者偏瘫步态的时空及关节运动学参数分析[J]. 中国康复医学杂志, 2014, 29(11):5.

[2]赵军, 张通, 芦海涛,等. 脑卒中偏瘫步态分析的临床应用[J]. 中国康复理论与实践, 2013, 19(7):3.

[3]曲庆明, 许光旭, 孟殿怀,等. 背屈踝足矫形器对偏瘫步态时空参数的影响[J]. 中国康复医学杂志, 2010(6):4.

[4]徐光青, 兰月, 毛玉瑢,等. 脑卒中患者躯体运动偏瘫模式的三维运动学评价[J]. 中国康复医学杂志, 2009(10):3.

[5]王桂茂, 严隽陶, 刘玉超,等. 脑卒中偏瘫步态的时空参数与骨盆运动学分析[J]. 中国康复医学杂志, 2010(12):4.

[6]杜玲玲, 夏清. 脑卒中偏瘫患者膝过伸步态运动学特点分析[J]. 中国康复, 2018, 33(1):4.

[7]江晓峰, 胡雪艳. 偏瘫步态膝关节角度分析[J]. 中国康复医学杂志, 2007, 22(10):3.

[8]江晓峰, 胡雪艳. 偏瘫步态膝关节角度分析[J]. 中国康复医学杂志, 2007, 22(10):3.

[9]常冬梅, 纪树荣, 寇志刚,等. 偏瘫康复训练中的步态分析[J]. 中国康复理论与实践, 2002, 8(001):56-57.

[10]刘建华. 偏瘫患者的步态分析和治疗[J]. 中国康复理论与实践, 2006, 012(010):915-916.

[11]王亚囡, 张通, 杜雪晶,等. 脑卒中偏瘫患者步态参数与平衡功能的关系[J]. 中国康复理论与实践 2022年28卷1期, 38-43页, ISTIC PKU CSCD, 2022.

[12]李华, 姚红华, 刘利辉. 肌力训练对偏瘫步态的影响及下肢功能评定与步态分析间的相关性[J]. 中华物理医学与康复杂志, 2003, 25(001):34-36.

[13]步行和跑步步态的临床评估 - UpToDate.

本文是翟晓雪版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论