防范中耳炎,还有哪些注意事项?

中耳炎,这个听起来并不陌生的疾病,给很多人带来了深深的困扰。当你发现自己的耳朵突然痛起来,或是平日清晰的声音变得模糊不清时,这可能是中耳炎在向你发出警告。《健康有道》节目邀请浦东新区人民医院耳鼻咽喉科主任张剑伟,就中耳炎防治的话题和大家互动交流。

张主任直播中

中耳炎是一种多因素的中耳疾病。世界卫生组织曾在《世界听力报告》预测,到2050年,全球近25亿人口或四分之一的人将有一定程度的听力损失。在全球范围内,中耳炎影响超过80%的3岁以下儿童。他们中有(30-45%)有两次或两次以上发作。研究显示,每年有数百万人患上中耳炎。与此同时,中耳炎、中耳炎继发病症,以及因中耳炎所导致的听力损失的发病风险在5岁以下儿童群体和发展中国家人口中最高。中耳炎的后遗症包括听力损失、语言延迟、认知障碍和社交困难。

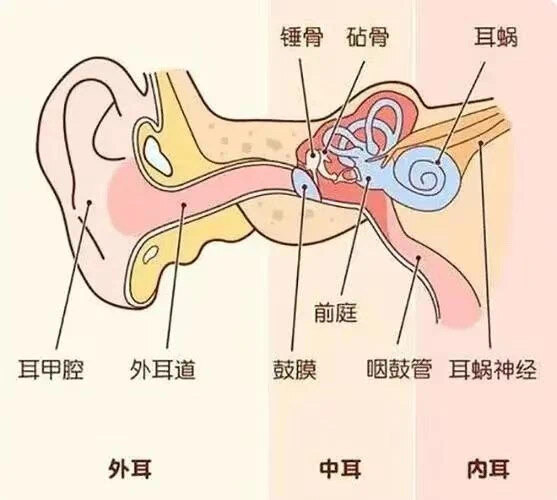

对于大多数人而言,耳朵就是露在外面、左右对称的耳廓,经常产生耳屎的耳道,以及耳道最深处的鼓膜。事实上,耳是人体中一种结构极为复杂、精细的感觉器官。通常由外向里将耳大致分为三个部分,外耳、中耳及内耳。由于中耳结构与位置的特殊性,若中耳炎持续进展,则可能导致一系列的并发症。轻者可出现鼓膜穿孔不愈合,长期耳流脓溢液。当炎症感染累及听骨链,导致听骨链固定或中断,则可引起不同程度的传导性聋;进一步累及耳蜗及前庭,则可能导致混合型耳聋、感音神经性聋甚至听力完全丧失,并可伴有耳鸣、头晕、视物旋转、恶心、呕吐等其他不适。也可能破环鼓室骨壁,侵犯面神经,从而出现嘴角歪斜、额纹消失、鼻唇沟变浅等面瘫症状。当病变进一步加重,向上延伸,破坏颅底骨质进入颅内,则可能导致脑膜炎、脑脓肿等颅内病变,严重者可危及生命。

腺样体肥大、慢性腺样体炎、慢性鼻窦炎、鼻咽癌、过敏性鼻炎、胃-食管反流、牙错位咬合、裂腭、被动吸烟、哺乳方法不当等由各种原因引起的咽鼓管功能不良是酿成急性分泌性中耳炎的重要原因之一。它有哪些症状呢?

●听力下降 急性分泌性中耳炎发病前大多有感冒史,以后听力逐渐下降,伴自听增强。当头位变动,如前倾或偏向患侧,此时因积液离开蜗窗,听力可暂时改善。慢性者起病隐匿,病人常说不清发病时间。小儿大多表现为对别人的呼唤声不予理睬,看电视时要调大声量,学习时精神不集中,学习成绩下降等。如小儿的另一耳正常,也可长期不被家长察觉。

●耳痛 起病时可有耳痛,慢性者耳痛不明显。

●耳内闭塞感 耳内闭塞感或闷胀感是常见的主诉之一,按捺耳屏后该症状可暂时减轻。

●耳鸣 部分病人有耳鸣,多为间歇性,如“劈拍”声,或低音调“轰轰”声。当头部运动,打呵欠或擤鼻时,耳内可出现气过水声,但若液体很粘稠,或液体已完全充满鼓室,此症状缺如。

急性化脓性中耳炎起病急,48小时内发病,多为急性细菌感染所致,表现为突发耳痛,可伴有发热,烦躁或易怒、揉搓或拉扯耳朵、难以入睡,病程持续约7-10天,检查发现鼓膜充血明显,鼓膜穿孔后疼痛明显可以减轻,外耳道可见脓液流出。

慢性中耳炎是如何发生的?

张主任进一步分析介绍,急性化脓性中耳炎未获恰当而彻底的治疗,病程迁延长达8周以上,或急性坏死性中耳炎,病变深达骨质者;鼻、咽部存在腺样体肥大,慢性扁桃体炎,慢性化脓性鼻窦炎等疾病,易致中耳炎反复发作,经久不愈。还有一种情况是全身或局部抵抗力下降,如营养不良,慢性贫血,糖尿病等。婴幼儿免疫功能低下,致病菌毒力过强,患急性中耳炎时较易演变为慢性。

怀疑中耳炎,需要做哪些检查呢?

张主任提示,当出现上述耳痛、耳闷胀感、耳流脓和听力下降等症状时,应及时去医院就诊,排查中耳炎。通过耳镜检查可观察鼓膜及外耳道状况,评估外耳道是否有红肿、积脓,鼓膜是否充血及穿孔,鼓室内是否有积液。对于明确有中耳炎的患者,则需进一步完善视频耳内镜、纯音听阈测试、声导抗测试等听力学检查,以及颞骨CT或者颅脑MRI等影像学检查充分评估病情,拟定相应的治疗方案。

直播中,张主任还特别提到,儿童是中耳炎的高发群体。小儿的咽鼓管较成人短、平而宽,咽口的位置较低,因此鼻子里面的分泌物很容易经此流入中耳腔,再加上儿童免疫力较弱,容易引起中耳炎。这也是很多小朋友会因为小小的感冒就引发中耳炎的原因。现在正逢秋冬季节,呼吸道感染性疾病多发。张主任强调,一般来说,流感、咽喉感染性疾病会引起中耳炎。预防感冒、上呼吸道感染,能大大减少中耳炎急性发作的几率。接种推荐疫苗,例如流感疫苗和肺炎球菌疫苗。肺炎球菌疫苗可预防中耳感染的常见原因,即肺炎链球菌。

说到预防,张主任建议游泳后彻底擦干耳朵,尽量选择干净的泳池,以免细菌感染引发中耳炎。如已有鼓膜穿孔,需保持外耳道的洁净与干燥,并禁止游泳。合理清除鼻腔分泌物。擤鼻涕时不要同时捏住两个鼻孔使劲擤,容易造成细菌、分泌物被挤压进咽鼓管,导致中耳感染。张主任还特别强调,早发现早治疗。中耳炎虽然常见,但通过我们每个人的努力,完全可以控制和预防。日常生活中,如果出现听力下降、耳朵流脓、耳闷胀不适等症状,要尽快到医院就医,保护我们的听力!

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论