三甲

三甲

下腹坠胀-关爱女性健康,关注盆腔淤血综合征(附;临床病例)

盆腔淤血综合征(pelviccongestionsyndrome,PCS)又称卵巢静脉功能不全或卵巢静脉综合征,是由于盆腔静脉慢性淤血导致以慢性盆腔疼痛(chronicpelvicpain,CPP)为主要临床表现的特殊症候群,大多数PCS患者均有卵巢静脉曲张的表现。卵巢静脉曲张由Richet于1857年首次报道,直到1928年才由Cote把它和CP联系起来。超过30%的CPP是由PCS单一因素所致。但是由于PCS临床症状的多样性和非特异性,并且缺乏客观的检查指标,故迄今为止大多数由PCS所致的CPP都没有能够得到正确的诊断。

PCS的病因复杂,目前机制不清,大多认为是多因素共同作用的结果。

1.解剖和生理因素:

2.内分泌及其他因素。

二、PCS的诊断(一)

临床表现:相对特征性的症状为“三痛、二多、一少”,即:下腹坠痛、腰背痛、深部性交痛;月经量多、阴道分泌物多;阳性体征少。腹痛和腰背痛多见于年轻的经产妇。下腹部疼痛强度和持续时间多变,有时延伸到大腿和臀部,或表现为骶骨后疼痛,经前或经期、疲劳、直立等盆腔静脉充血加重的情况下疼痛加重,平卧、抬高大腿可缓解。疼痛可以急性发作,也可表现为慢性钝痛,多伴有双下肢的沉重感,可由于弯腰等姿势体位改变而导致突发扳机痛。由于性交时盆腔充血加剧,故71%的PCS患者有不同程度的性交痛,65%有性交后痛。66%有不同程度的痛经,可伴有月经和阴道分泌物增多。24%~45%的患者有膀胱激惹和功能性胃肠道症状。卵巢触痛对诊断PCS有94%的敏感性和77%的特异性。

(二)辅助检查:

1.误闯无创:(1)经腹或经阴道的彩色多普勒超声检查:其特征为:盆腔环状或线性、直径超过5mm的扩张静脉,多普勒超声显示在卵巢和子宫周围有多个扩张的静脉回声;

(2)CT或MRI增强检查:CT和MRI均表现为盆腔静脉迂曲,可见卵巢、子宫周围、阔韧带和阴道旁扩张扭曲增多的管状血管结构。

2.有创检查:主要指经外阴、子宫或股(颈)静脉穿刺的静脉造影和腹腔镜检查。(1)静脉造影: (2)腹腔镜检查。

三、PCS的鉴别诊断PCS主要需与慢性盆腔炎、子宫内膜异位症和多囊卵巢综合征(PCOS)等疾病相鉴别。此外,还需要与盆腔粘连、不典型痛经、神经官能症、泌尿系统疾病和胃肠道疾病相鉴别。

四、PCS的治疗

(一)一般治疗:休息,体位调节,适当锻炼,心里治疗等。

(二)药物治疗药物治疗均为短期缓解,不能根治,停药后或在服药过程中即可复发。1.抑制卵巢功能的药物, (2)促性腺激素释放激素激动剂,2.改善血管张力的药物:地奥司明(daflon)为黄酮类化合物经微粒化处理后形成,3.其他对症治疗药物:包括非甾体类抗炎药、止痛剂、神经调节和心理治疗药物。

(三)手术治疗1.子宫悬吊术和宫骶韧带缩短术, 2.阔韧带筋膜修补术,3.卵巢静脉结扎和(或)切除术,

4.血管栓塞治疗:Hobbs和Edwards首先用卵巢静脉栓塞术治疗PCS取得疗效。栓塞不仅有效和微创,并可保留与卵巢血管相伴的神经,术后缓解率60%~100%。20世纪90年代以前通常行单侧卵巢静脉栓塞术,缓解率仅为33%;20世纪90年代初开始,双侧卵巢静脉栓塞术开始应用和推广,目前穿刺成功率可达98%一10%,复发率低于8%。但也有报道指出,对于右侧血管造影没有明显异常的患者,单侧和双侧栓塞效果无显著差异。

5.子宫全切除伴或不伴双侧附件切除术:由于盆腔血管丰富交通支的存在,未行双侧附件切除的单纯子宫切除术可能不能完全切断血管交通,故对治疗PCS引起的CPP疗效不理想。手术切除后予以激素治疗,其缓解率可达67%。术后复发率为20%,考虑与PCS的多因素发病有关。6.其他治疗:如前所述,解剖学因素在PCS发病中有一定的作用,因此,对于有症状的盆腔静脉曲张患者,应该注意有无解剖异常的存在,并给予相应的治疗。

相对于手术而言,血管栓塞治疗疼痛少、住院时间短、恢复快,同时由于栓塞带来的心理压力影响小,尤其适用于情绪紧张、敏感的患者。手术切除应该是PCS患者的最后选择。

病例介绍:

女性,57岁,下腹坠胀感半年

辗转多家妇科医院,后至我科救治。

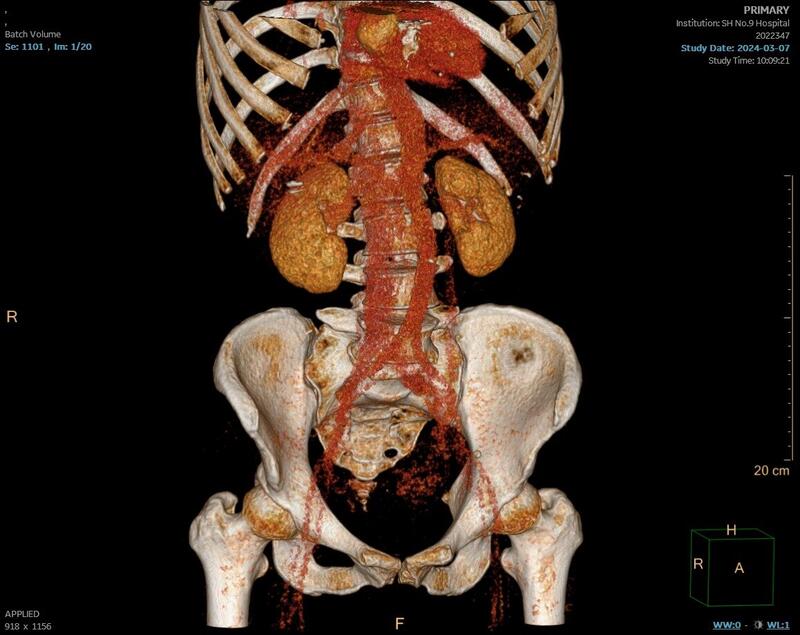

CTV提示盆腔淤血表现,左侧卵巢静脉曲张严重。

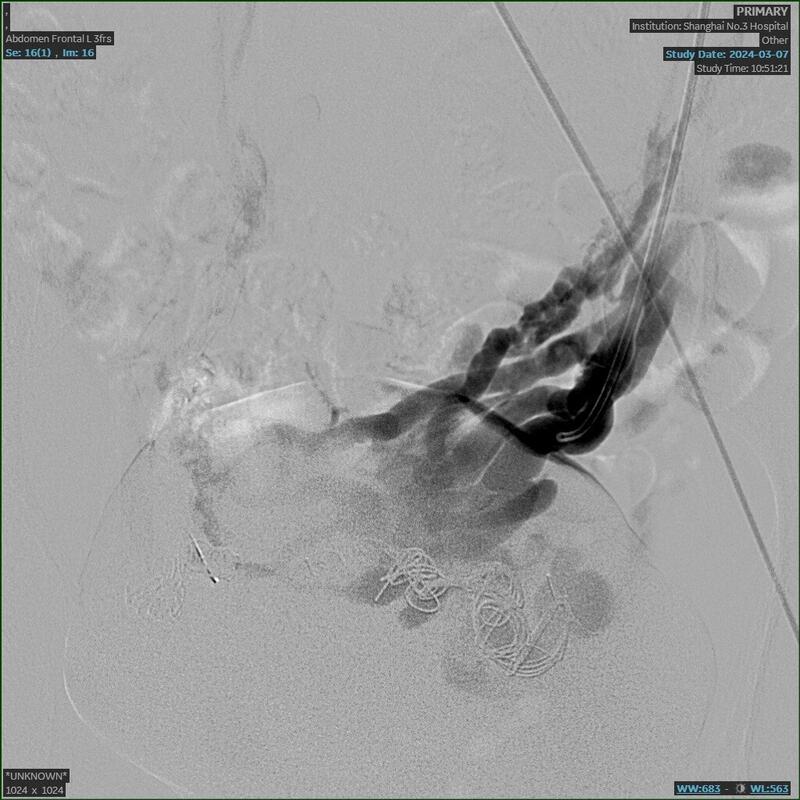

入院给与腔内治疗,行双侧卵巢静脉栓塞,术中使用弹簧圈,聚多卡醇,特定浓度酒精栓塞近远端曲张静脉

术后第二天患者腹胀症状明显缓解,第三天顺利出院。

CTA提示,双侧卵巢静脉曲张,左侧较重

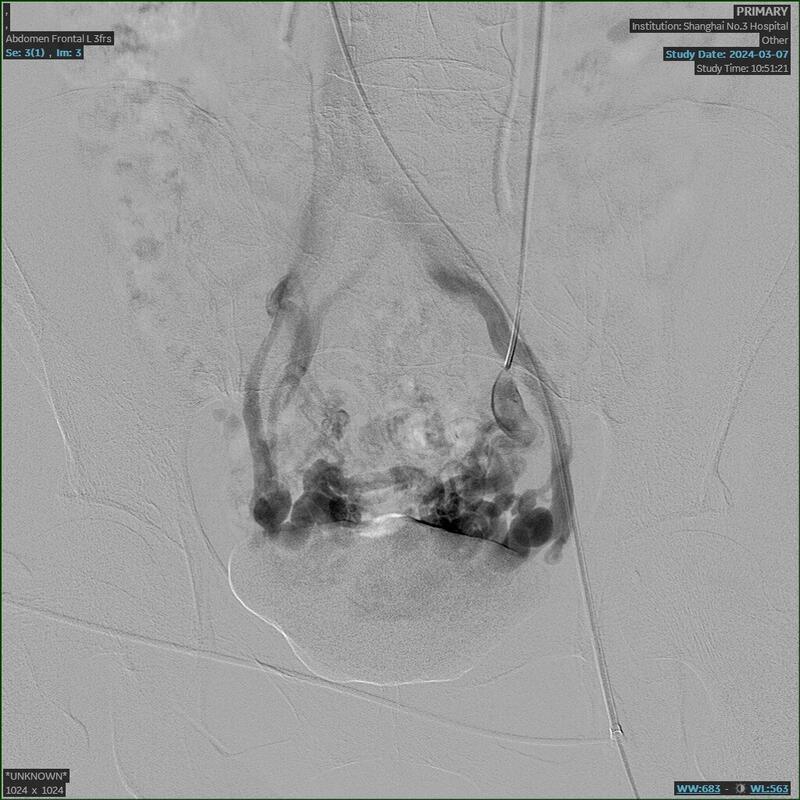

造影明确盆腔淤血,对侧直接显影了,进一步说明回流功能障碍

盆腔卵巢静脉曲张严重

通过侧枝可以直接到右侧,行弹簧圈栓塞辅助聚多卡醇,酒精栓塞

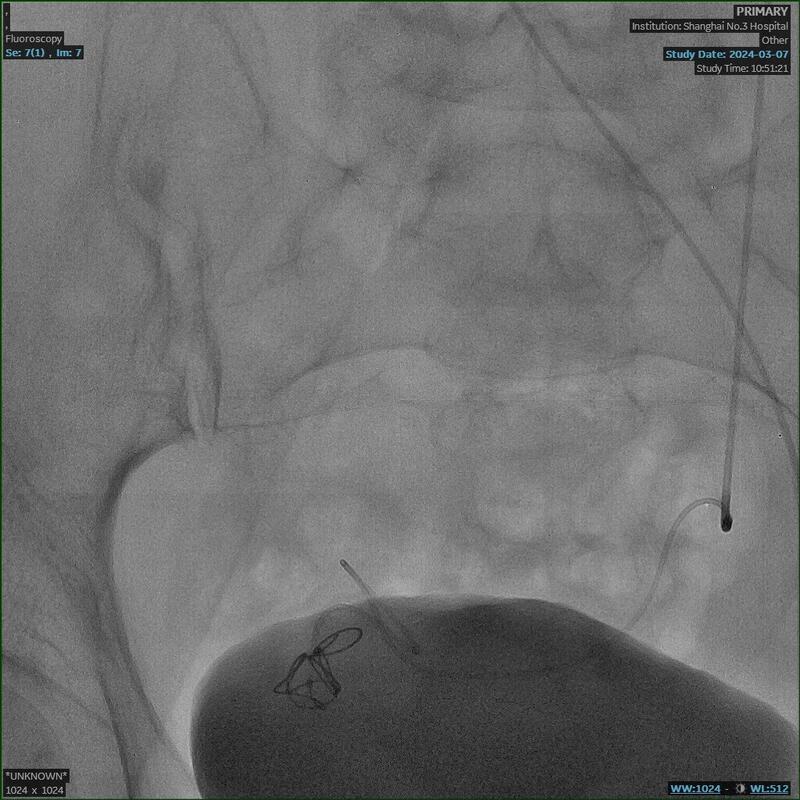

较大的曲张静脉予以栓塞

卵巢静脉可见多支严重曲张,逐个选择栓塞

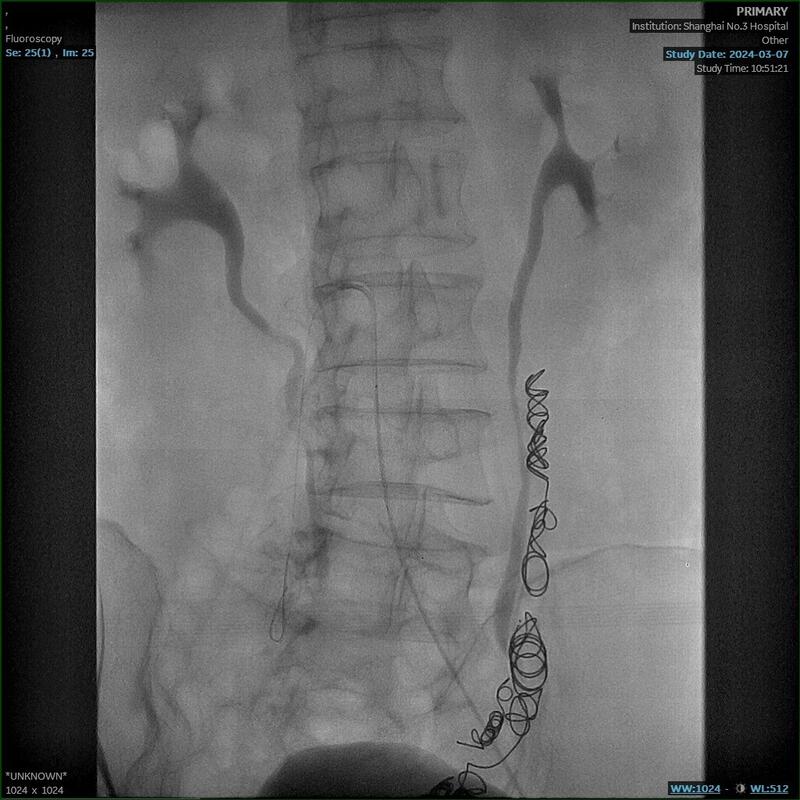

选择右侧行栓塞术

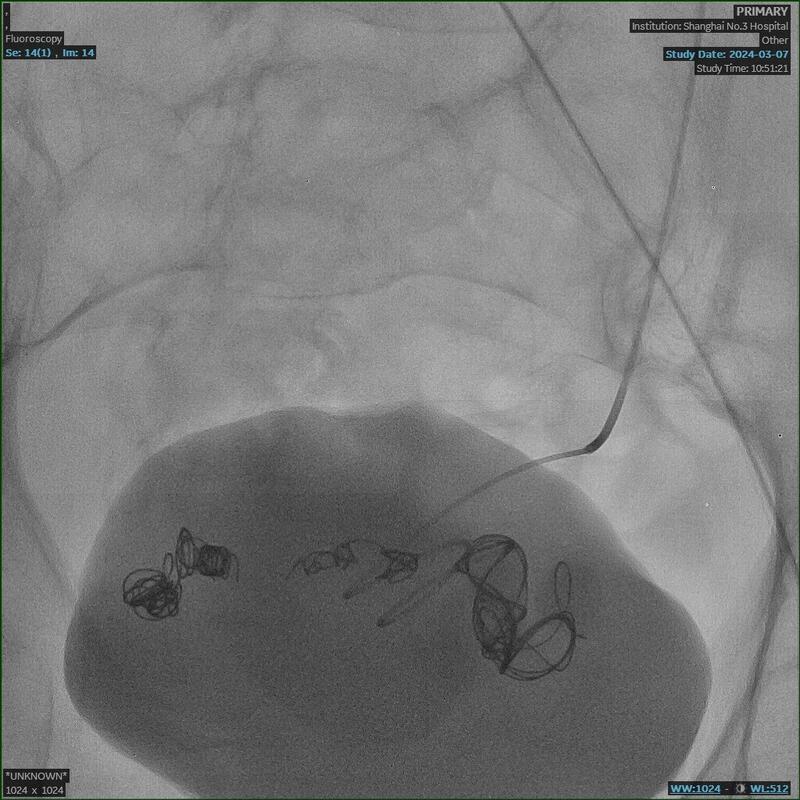

右侧造影,因为注入了酒精及安束喜,血管缩窄

右侧行弹簧圈栓塞,最后完成手术过程

本文是刘光版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论