三甲

三甲

硬膜下血肿的保守治疗方法

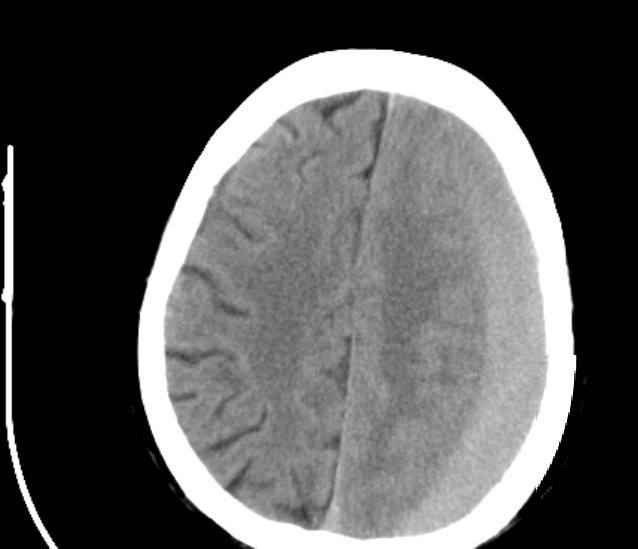

慢性硬膜下血肿是颅内血肿的一种常见类型,老年人多见,病程进展一般缓慢,年发病率也不高,大约1-13.1/10万人。局部麻醉下行钻孔引流术是公认的首选治疗方式,但术后的复发率较高,可达25%。慢性硬膜下血肿的传统治疗方法是手术清除血肿,术后置入引流管,预防硬膜下腔再次形成血肿。尤其是慢性硬膜下血肿的钻孔引流术,已被证明可以降低术后6个月的复发率和死亡率。有多种手术方法,最常用的是钻孔引流。小骨窗可以增加硬膜下视野。也可以采取床旁手术-如微创锥颅置管或抽吸术。

由于慢性硬膜下血肿多发于老年人,手术可能增加感染、肺炎和高表面张力型肺水肿的风险。据报道,高龄患者慢性硬膜下血肿术后,包括钻孔引流术,第一年的死亡率可高达32%。因此,有些研究者认为此病并非良性,应该寻找包括保守疗法在内的其他治疗方法。目前临床治疗经验表明,阿托伐他汀能促进血管生成和增加内皮祖细胞的流通,这对于新的静脉回流生成具有重要作用。同时阿托伐他汀能抑制炎症反应,降低促炎因子的生成。因此,阿托伐他汀可能通过提升血脑屏障的交换,促进血液流动,减少炎症反应,对于慢性硬膜下血肿有治疗作用。

天津医科大学张建宁教授等开展一项多中心前瞻性非随机对照研究,初步证实阿托伐他汀对慢性硬膜下血肿的治疗作用,结果发表在2014年1月的《Journal ofthe Neurosurgical Sciences》杂志上。

该研究纳入3家医疗中心的23例经CT或MRI确诊的慢性硬膜下血肿患者,对其进行MSG和GCS评分。给予所有患者口服20mg阿托伐他汀1-6月,平均3.02±1.77 月;随访期3-36月,平均18.62±13.13月。治疗前后的血肿量、神经功能和日常生活情况通过线性相关分析和卡方检验进行统计学分析。

研究结果表明,23例患者中22例在阿托伐他汀治疗1个月后症状有所改善,血肿量从平均48.70±20.38ml 减少到16.64±14.28ml(p<0.01)。治疗3个月后,17例(77.3%)血肿完全消失,5例(22.7%)血肿明显缩小。1例治疗初期症状缓解,但治疗后4周血肿增大、症状加重,行手术治疗。治疗6个月后,18例影像学检查证实血肿消失。另外,治疗后3月血肿完全消失的4例患者失访。22例患者在整个随访期未见血肿复发。所有患者的mgs、gcs和adl-bi指标均得到改善。

该临床试验表明,阿托伐他汀治疗慢性硬膜下血肿安全有效,并且具有较宽的治疗窗,副作用较少,可避免手术带来的风险。但需要更大样本量的随机对照临床试验加以验证。

另外,临床治疗体会表明,钻孔引流术后再口服阿托伐他汀,也可以降低血肿的复发率。注意的是阿托伐他汀可以导致血糖升高,并且会导致新发糖尿病,应用该药需要注意复查血糖。同时,阿托伐他汀也可能影响肝功能,导致肝酶升高,所以要用药一月后要抽血复查肝功能。对于阿托伐他汀,国产或者进口的药物都可以。

另外也有一些药物也可以治疗慢性硬膜下血肿。一些小型研究显示慢性硬膜下血肿用地塞米松治疗有一定效果。更新的药物治疗正在研究,比如使用氨甲环酸。各研究机构的慢性硬膜下血肿复发率各异,但基本在8-16%。部分研究发现双侧硬膜下血肿、术后有大量积气、接受抗凝治疗的慢性硬膜下血肿术后复发率较高。

本文是纪祥军版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论