三甲

三甲

怎么进行肠息肉切除后肠镜随访?指南告诉你!

相信很多患者都有这样的感受,顶着巨大的心理压力做了肠镜检查后,被发现有结直肠息肉。拿到病理报告之后发现报告上的“管状腺瘤”、“高级别上皮内瘤变”、“异型增生”……一看就好吓人。

然而发现了这些疾病后,以为切干净就好了,却被告知之后还需要定期复查肠镜。一部分患者不以为然,认为这次检查没有大问题就不用再复查;还有一部分患者则觉得“大事不妙”,认为自己得了大病而过度医疗……

今天我们就讲一讲结肠息肉,在经过了内镜医师的诊断、治疗后,如何进行科学、规律的随访。

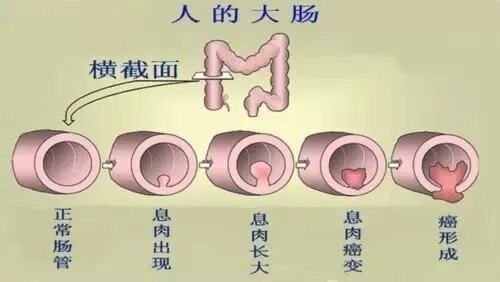

结直肠息肉多发于中老年人群,大多是良性的,可通过内镜下切除。虽然相比于肠癌,息肉这个词听起来像似更加“温顺”,但是由于数量、大小以及病理诊断的不同,不同种类的息肉,随访时间也不尽一致,一旦错过合适的随访时间,可能会引起严重的后果。

近年来,各国、各地区的医学协会组织也制定或更新了结直肠息肉切除后的随访策略:

我国指南推荐的随访间隔

2014年,中华医学会消化内镜学分会和中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会发布了《中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南(2014 年,北京)》,指南中对结肠息肉/腺瘤切除术后的随访间隔做出以下推荐:

美国结直肠癌多学会工作组(USMSTF)共识意见

该共识(2019年版)推荐根据息肉的大小、数量和病理诊断,对于一般风险人群的腺瘤切除后(不包括患家族性腺瘤性息肉病、恶性息肉、炎性肠病、遗传性癌症综合征、锯齿状息肉病综合征、结直肠癌个人史或家族史),随访策略如下:

无息肉:10年内复查

1-2个<10mm的管状腺瘤:7-10年内复查

3-4个<10mm的管状腺瘤:3-5年内复查

5-10个<10mm的管状腺瘤:3年内复查

>10mm的腺瘤:3年内复查

有绒毛状或管状绒毛状特征的腺瘤:3年内复查

伴有高级别上皮内瘤变的腺瘤:3年内复查

1次检出10个以上腺瘤:1年内复查

分片切除的超过20mm的腺瘤:半年内复查

至于增生性息肉和锯齿状息肉切除后的复查,「共识意见」也给出了推荐:

少于20个,且最大者直径不超过10mm的增生性息肉:10年内复查

1-2个<10mm的锯齿状息肉:5-10年内复查

3-4个<10mm的锯齿状息肉:3-5年内复查

5-10个<10mm的锯齿状息肉:3年内复查

>10mm的锯齿状息肉:3年内复查

伴有异型增生的锯齿状息肉:3年内复查

大于10mm的增生性息肉:3-5年内复查

传统型锯齿状腺瘤:3年内复查

分片切除的超过20mm的锯齿状息肉:半年内复查

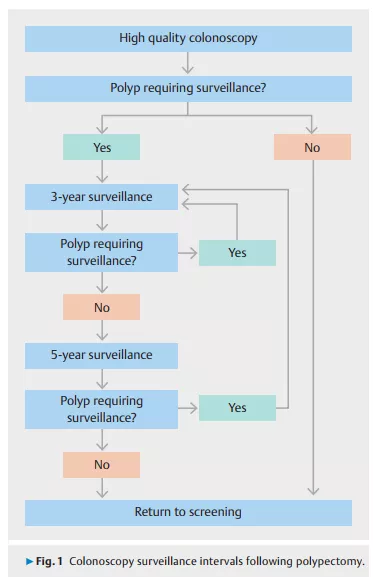

欧洲消化内镜学会(ESGE)息肉切除后肠镜监测指南

相较于美国共识和2013版的ESGE指南,2020版ESGE的指南中监测方案则更加简化,并去除了13版中明确的高风险和低风险人群的分类,主要推荐包括以下5点:

1. 完整切除1-4个、最大直径不超过10mm、伴有轻度异型增生的腺瘤(无论是否有绒毛成分)或任何<10mm且无异型增生的锯齿状息肉,不需要进行内镜随访,该部分病人按筛查策略进行相应诊疗。如果没有正规的筛查策略,则推荐在切除后10年再次进行肠镜检查。

2.以下病人3年后进行肠镜随访检查:至少有1个≥10mm的腺瘤,或有高级别上皮内瘤变,或大于5个腺瘤;任何≥10mm或伴有异型增生的锯齿状息肉。

3.对≥20mm进行内镜下分块切除的息肉,推荐术后3-6月进行早期肠镜检查。在首次肠镜检查后1年再进行肠镜随访以监测有无晚期复发。

4.如果在切除后第一次肠镜随访中未发现需要密切随访的息肉,则第二次肠镜随访在第一次随访后5年后进行。如果第二次仍未发现需内镜随访的息肉,则后续按肠镜筛查策略进行相应诊疗。

5.如果在第一次或后续的肠镜随访中发现了需密切随访的息肉,推荐3年内进行下一次的内镜随访。

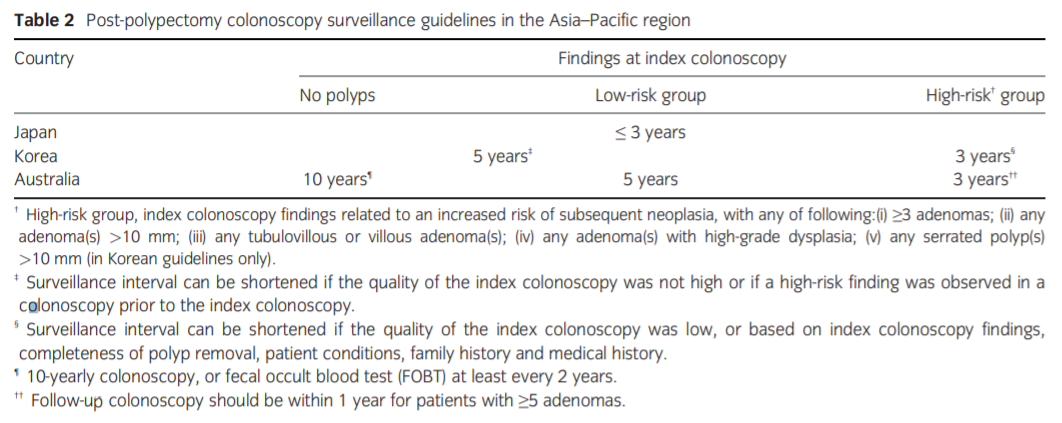

亚太地区各国相关随访策略

亚太地区(日本、韩国、澳大利亚)近年来未发布关于结直肠息肉切除后随访策略的相关指南,目前仍以16年之前的指南为参考。日本的指南建议息肉切除后的3年内即进行肠镜随访;韩国指南则根据息肉数目、有无异型增生等将切除人群分为高风险和低风险,对初次肠镜未发现息肉或切除息肉低风险人群5年内随访肠镜,高风险人群3年内随访肠镜;澳大利亚则对未发现息肉者随访间隔延长到10年,其他与韩国指南相似。

由于医疗体系、医疗资源分布、人种等不同,其他国家的指南与我国的指南在推荐的随访间隔有些许差异。总的来说,欧美指南推荐的息肉切除后随访间隔较我国指南更长。

不过,上述所有指南都强调,所有推荐必须建立在结肠镜检查肠道准备良好、到达回盲部且退镜时间足够的基础上。由于并非所有患者都能够完成充分的肠道准备,因此检查中遗漏病变的可能性也需要考虑进随访策略中。有研究表明,肠镜检查或息肉切除后随访期间,肠道准备不佳者的结直肠癌发生率是肠道准备良好者的2倍多。因此,肠道准备较差者,应该在指南基础上适当缩短随访间隔。

另外,由于息肉筛查目标人群大多为老年人,而随着年龄的增长,肠镜检查相关风险增高,预期寿命愈短,因此当肠镜检查的弊端明显大于获益时,可以停止肠镜检查。ESGE指南建议80岁以上的老人,或由于其他合并症的存在,预期寿命较短时,可停止肠镜随访。

总结

不论是患者还是医生,都要注重加强随访复查的意识,使结直肠息肉在初期被发现治疗的同时,可以得到更科学的长期管理,从而使患者得到长期获益。另外,由于临床实践中存在个体、地区及医疗设备等各方面差异,患者不应单纯片面地根据指南对号入座自行决定随访间隔,而要以接诊医师的诊疗建议和方案为准进行诊治。

陈涛 医学博士 副主任医师 研究员 研究生导师

专业特长:

陈涛医生致力于消化道早期肿瘤等消化道疾病的临床诊疗和相关基础研究。熟练掌握内镜检查和治疗技术,包括消化道早癌的筛查技术,以及ESD、EFTR、STER、POEM等内镜治疗技术。

教育背景:

陈涛医生毕业于复旦大学,获得外科学博士学位,并完成了普外科和内镜专科培训。2012-2014年国家公派留学美国M.D.安德森癌症中心系统学习癌症研究,包括病理学、分子与细胞肿瘤学以及临床转化研究。

工作经历:

陈涛医生拥有10年以上的内镜临床工作经验。博士毕业后就职于复旦大学附属中山医院,从事内镜检查以及消化道疾病的内镜治疗,2019年加盟同济大学附属东方医院,擅长消化道早癌的筛查技术,以及内镜黏膜下剥离术(ESD)、内镜全层切除术(EFTR)、隧道内镜切除术(STER)、贲门失弛缓症POEM治疗技术、消化道支架置入术等消化道疾病的内镜治疗技术。

除了专注于消化疾病的内镜诊治,陈涛医生还围绕“消化道肿瘤的早诊早治”开展了系列研究,以第一/通讯作者在Gut、Annals of Surgery、Molecular Cell和Nature Communications等国际权威杂志发表多篇论著。共主持3项国家自然科学基金和2项上海市科委课题。参与并获得国家科技进步奖二等奖、上海市科技进步奖一等奖、教育部科技进步奖一等奖等奖项;多次参加国内外学术会议,应邀发言和发表会议论文,受到同行关注和好评,获美中抗癌协会-亚洲癌症研究基金会(USCACA-AFCR)优秀学者奖、美国癌症研究协会(AACR)青年学者奖等个人学术奖励。

门诊时间(上海市东方医院陆家嘴院区):周一上午

本文转载于微信公众号“东方内镜”。

参考文献

[1]GUPTA S, LIEBERMAN D, ANDERSON J C, et al. Recommendations for Follow-Up After Colonoscopy and Polypectomy: A Consensus Update by the US Multi-Society Task Force on Colorectal Cancer[J]. Am J Gastroenterol, 2020,115(3): 415-434.

[2]HASSAN C, ANTONELLI G, DUMONCEAU J M, et al. Post-polypectomy colonoscopy surveillance: European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline - Update 2020[J]. Endoscopy, 2020,52(8): 687-700.

[3]ATKIN W, WOOLDRAGE K, BRENNER A, et al. Adenoma surveillance and colorectal cancer incidence: a retrospective, multicentre, cohort study[J]. Lancet Oncol, 2017,18(6): 823-834.

[4]MATSUDA T, CHIU H M, SANO Y, et al. Surveillance colonoscopy after endoscopic treatment for colorectal neoplasia: From the standpoint of the Asia-Pacific region[J]. Dig Endosc, 2016,28(3): 342-347.

[5]中华医学会消化内镜学分会, 中国抗癌协会肿瘤内镜学专业委员会. 中国早期结直肠癌筛查及内镜诊治指南(2014,北京)[J]. 中华医学杂志, 2015,95(28): 2235-2252.

本文为转载文章,如有侵权请联系作者删除。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论