三甲

三甲

小儿腹股沟疾病(18):从1例对侧复发鞘膜积液再看斜疝开放切口的选择

近日对1例鞘膜积液患儿实施了手术治疗。病例对笔者有一定的启示作用,分享如下。

病例介绍:患儿男,5岁,以“发现右侧腹股沟包块3个月”为主诉前来看诊。入院查体结合当地超声检查之后,入院诊断为“右侧鞘膜积液”。之后进一步查体后发现左下腹壁可见陈旧性切口(图1),问诊得知患儿2岁时曾在当地行斜疝手术。修改诊断为:做左腹股沟斜疝术后;右侧鞘膜积液。

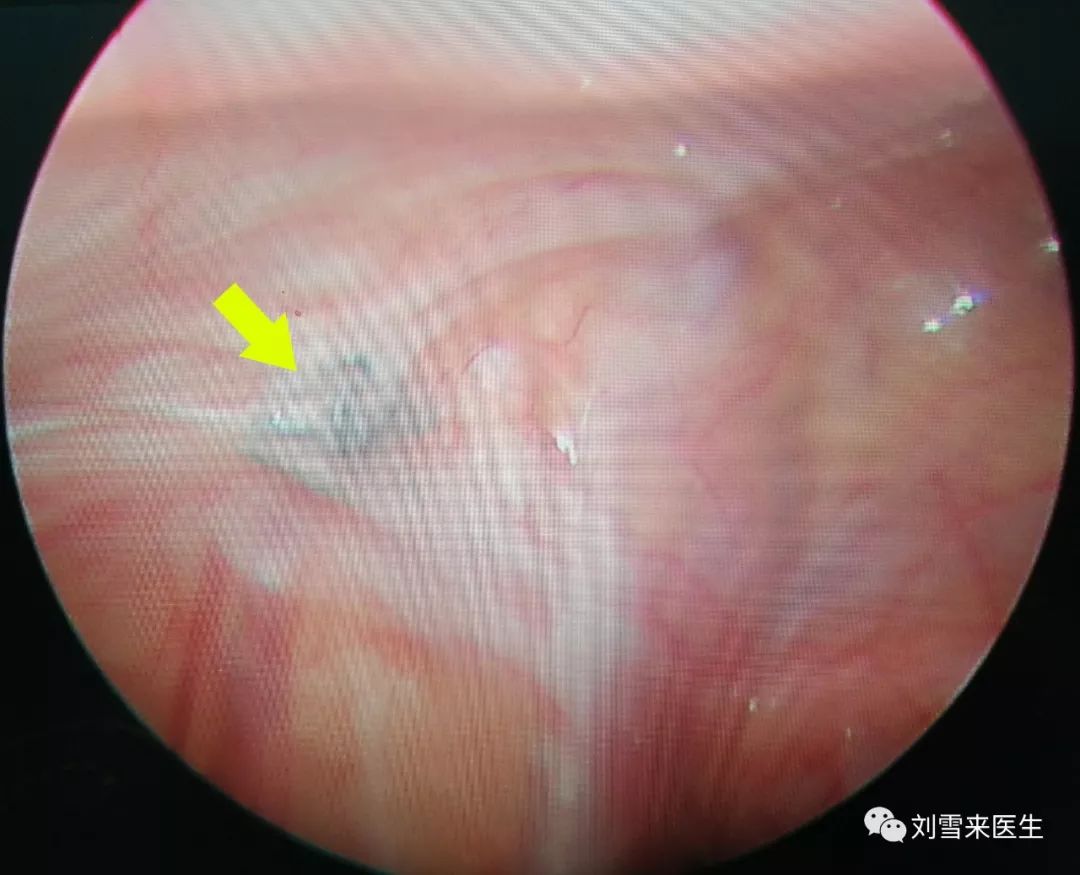

入院完善检查后行左侧SPLPEC手术。术中探查见右侧内环口未闭(图2),左侧内环口已经闭合,可见腹膜外间隙内不可吸收丝线(图3),位置准确,恰好位于已闭内环口处。手术方式和术后诊断同术前。

图1

图2

图3

相关问题解析:

1 无论是复发性疝气和鞘膜积液,笔者均曾给予诊断和治疗。复发原因很多,多数为没有实施真正意义的“高位结扎”,且以开放手术方式复发者居多。对于切口位置选择不对,笔者曾见过腹横纹切口术后复发,斜切口术后复发,也见过经阴囊做切口的(让人费解)。

2 开放疝气、鞘膜积液或中低位隐睾手术,只要受过专业小儿外科训练并具有一定微创意识的小儿外科专科医生,均选择腹横纹切口。原因在于:斜切口对腹股沟管各层结构破坏较大,创伤较重。

3 笔者见过数例斜切口术后复发的病例,无一例外的原因在于位置选择偏低,没有实现高位结扎;也见过位置选择偏高的,复发原因在于术中根本没有找到鞘状突实施高位结扎,或结扎的根本就不是鞘状突。对于本例患儿,能够看到:斜切口选择虽然不太合理,但位置偏高,故不会对腹股沟管产生损伤;此外,斜行切口远端贴近内环口位置,结合术中所见,可以判断当年术者是在切口远端实施的高位结扎,在操作中并没有将结扎部位放在术野中央,操作中存在不便。术者也可能在做完切口后立刻意识到位置选择偏高,也可能在术中寻找鞘状突过程中意识到。

图4

4 需要明确的是:开放疝气或鞘膜积液选择内环口位置的办法之一是患侧髂嵴和耻骨嵴连线的中点作为切口中点(图4)。从这个方面而言,不仅可以看到本例斜切口选择过高,也能在术前判定术者并没有损伤腹股沟管,还能理解:术者或者准确实施了鞘状突的高位结扎,或者可能结扎位置“过高”而出现局部腹膜张力过高的情况。

5 由于之前实施的是开放手术,因此也更容易理解为什么此次对侧出现了鞘膜积液。

2019年5月5日星期日,随笔于河北医科大学第二医院小儿外科门诊

本文是刘雪来版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论