腹腔镜下脾切除术

治疗前

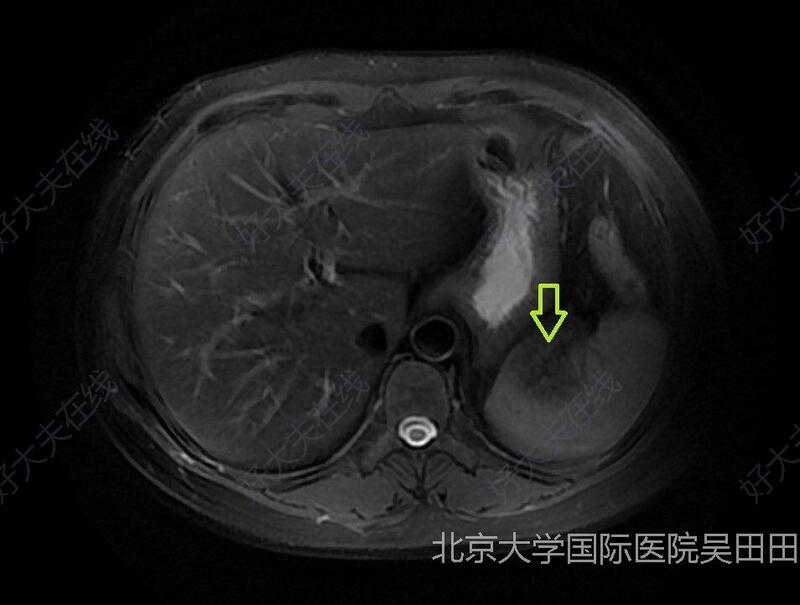

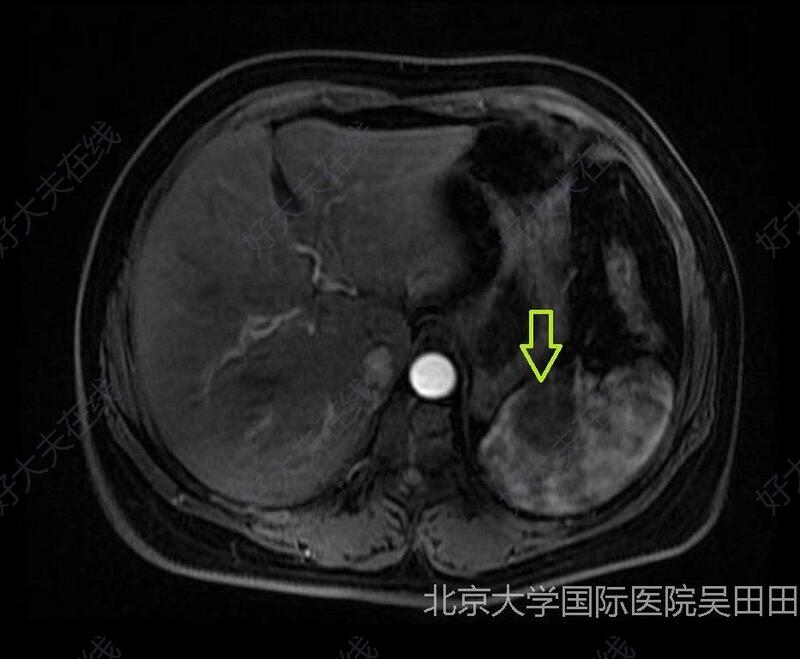

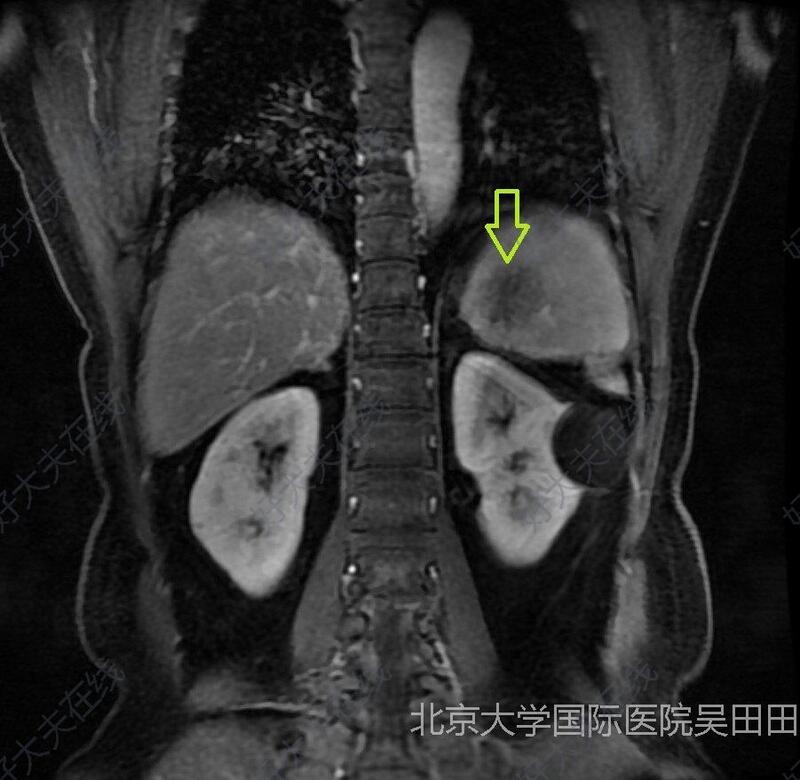

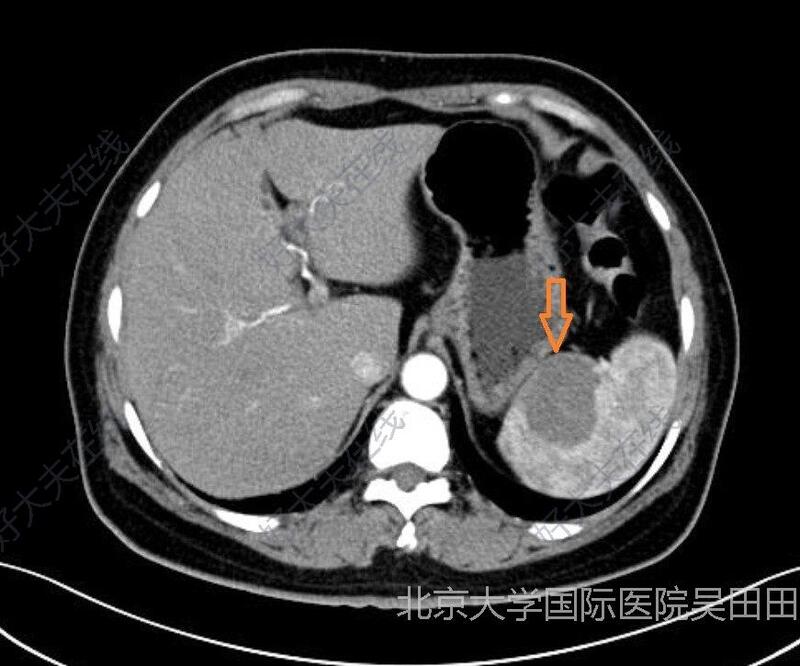

患者女性,51岁,因体检发现脾脏占位1周入院。患者入院1周前社区体检时发现脾脏占位,无腹部不适等症状。为进一步诊治来我院。入院后行上腹部增强核磁共振检查,见脾脏类圆形等T1稍短T2信号影,同反相位信号未见减低,大小约3.5×3.4cm,增强扫描可见渐进性强化,延迟期可见不均匀强化(绿色空心箭头),增强CT检查见:脾脏可见类圆形稍低密度影,平扫CT值约37HU、大小约4.6×3.3cm,内部密度均匀、边缘欠清晰;增强后动脉期轻度强化,CT值约41HU,门脉期渐进性强化,CT值约53HU,边缘清晰(桔色空心箭头)。结合影像学检查考虑脾脏实性占位。与患者沟通后,决定行腹腔镜脾脏脾脏切除术,依据术后病理最终明确诊断并后续治疗。

治疗中

1、主刀医师:吴田田

2、手术时间3小时

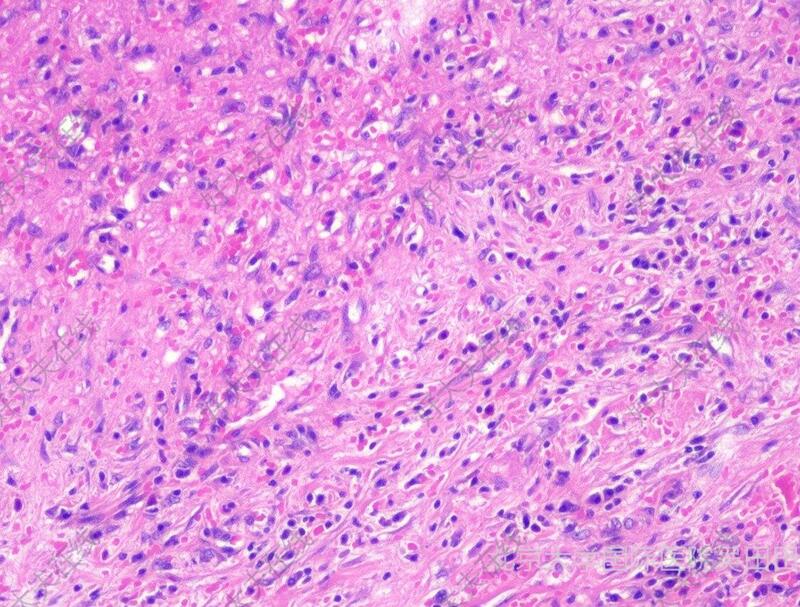

3、出血200ml,未输血

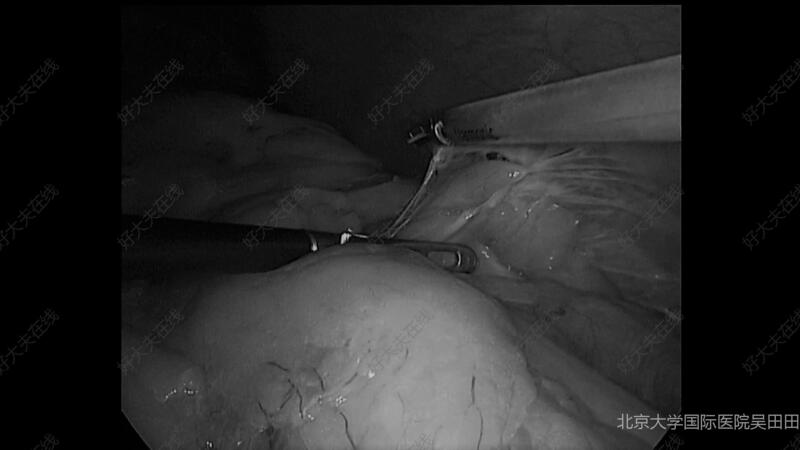

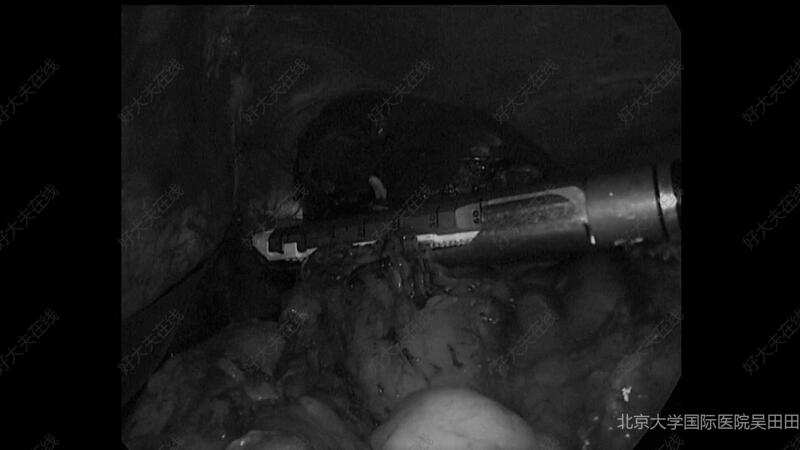

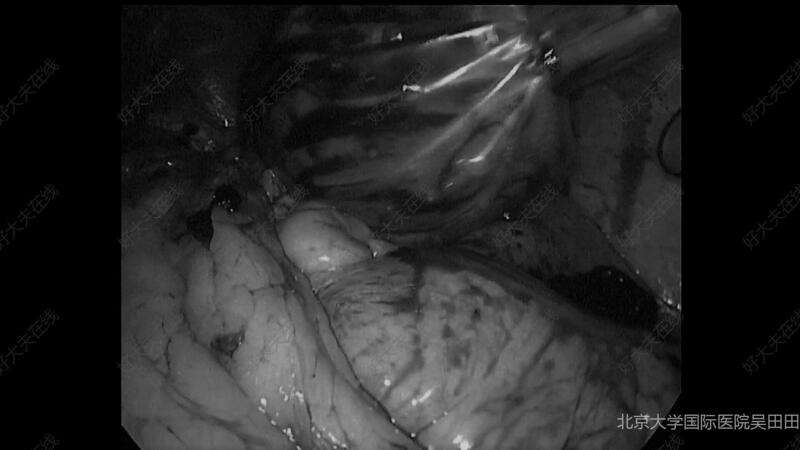

4、术中见腹腔粘连,分离粘连网膜,逐步显露脾脏下极,离断脾肾韧带、脾结肠韧带、及部分脾膈韧带,逐步显露脾脏全貌,离断脾胃韧带。直线切割闭合器切断脾蒂。移除脾脏,脾窝放置腹腔引流管。

5、切除脾脏见内部实性占位,伴出血坏死

6、术后病理检查:(脾脏)肿物切除标本:脾脏结构部分区域完全破坏,代之大量血管增生,局灶可见血管炎、血栓形成、机化及管腔闭塞,陈旧性出血,间质纤维组织增生伴玻璃样变,符合脾脏硬化性血管瘤样结节性转化,结节大小约4.5*3*3cm;结节临近脾被膜;余红、白髓及脾小体结构存在,脾血窦扩张、淤血;血管断端未见肿瘤;淋巴结未见肿瘤(0/2)。@免疫组化结果:CK(-),CD31(血管+),CD34(血管+),KI-67(热点区约5%+),P53(野生型),ERG(+),CD21(-),IgG4(+),IgG(+),CD38(少数+),CD138(+)。

7、术后血小板逐步升高,予口服阿司匹林治疗,脾静脉残端未见血栓形成。

治疗后

- 治疗后365天

腹部CT见术区干净,无积液。

- 治疗后30天

腹部CT见术区少量积液

本文是吴田田版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论