转化治疗,晚期胆囊癌患者的希望

2021年11月,肝胆外科副主任医师吴田田、主治医师蒲昌盛、医师吴宪佳成功为一位晚期无法根治性切除的胆囊癌患者(IVb期)实施了手术转化治疗。所谓“手术转化”是近几年实体瘤外科治疗领域的新理念,即将初始“不可切除”的肿瘤,实施靶向药治疗、系统化疗、局部放疗、免疫治疗等综合治疗策略,使之转变为“可切除”的肿瘤。在原发性肝癌、胰腺癌等癌种的治疗上,已经出现手术转化的成功病例,但在胆囊癌中,成功的手术转化病例极为罕见。与“癌王”胰腺癌比较,胆囊癌毫不逊色,往往在确诊时就发生肝脏、胃十二指肠的浸润生长,或远隔淋巴结的转移,预后很差,五年生存率小于5%,晚期患者的预期生存仅仅3-6个月。

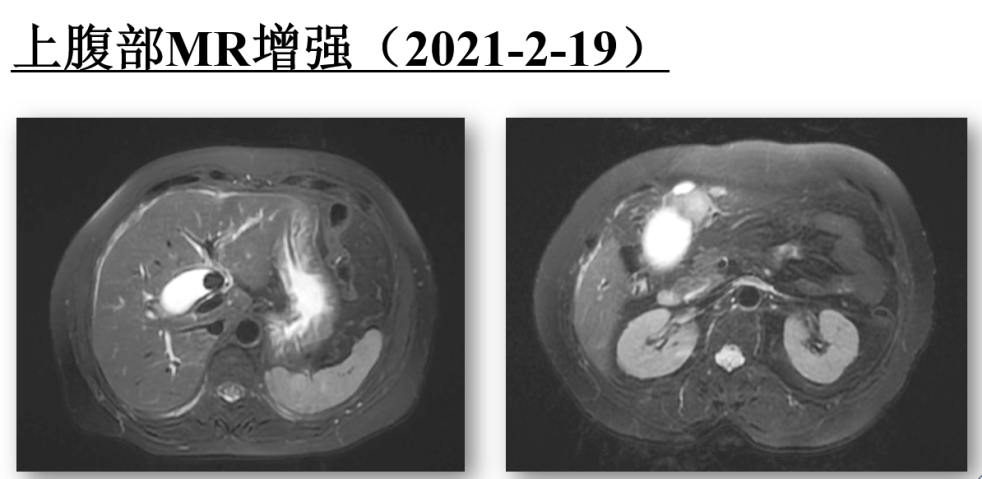

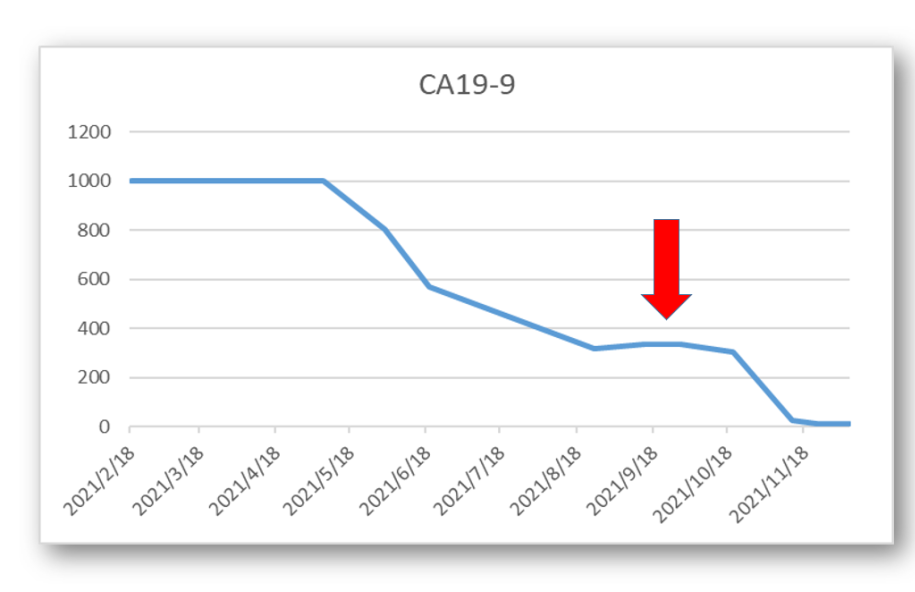

此例患者是老年女性,主因“胆囊结石伴胆囊炎”入院,有接近30年的胆囊结石病史,由于没有明显的疼痛症状,一直未予特殊治疗。今年2月,患者因右上腹不适来我院,吴田田副主任医师仔细询问病史,建议患者行增强核磁共振及肿瘤标志物检查,核磁共振结果提示:胆囊多发结石,部分坎顿胆囊管,肝脏近胆囊床区异常信号,怀疑脓肿,胆囊底部壁欠规则。肿瘤标志物显著升高:CA199>1000 U/ml。

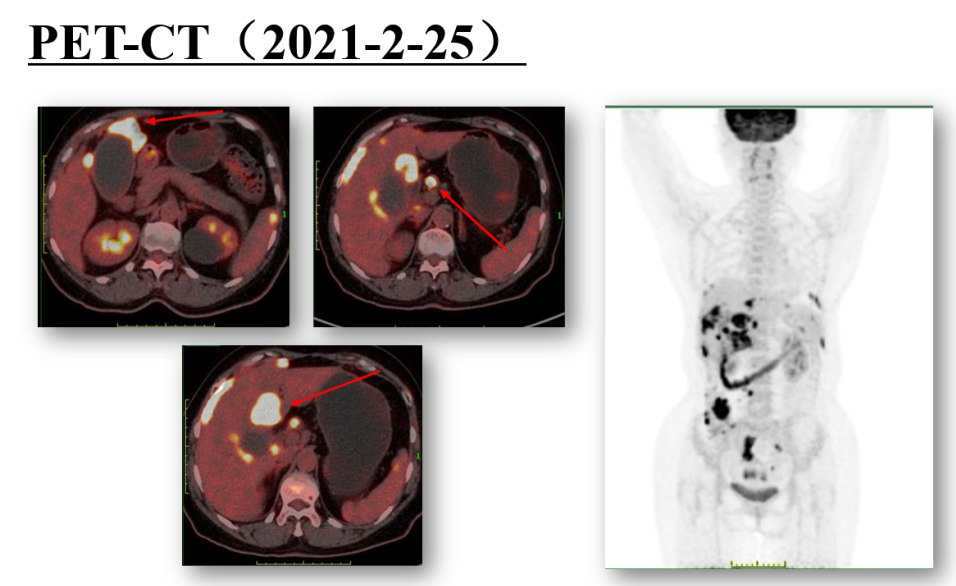

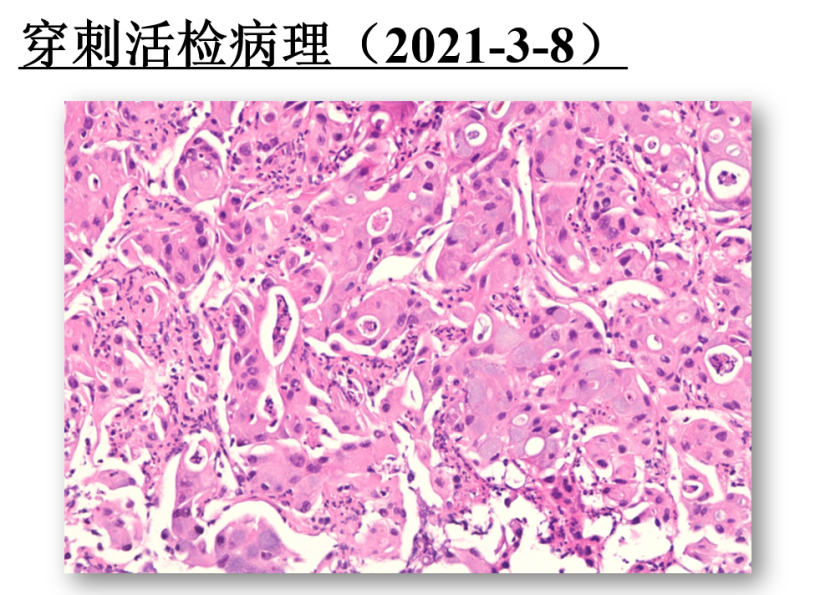

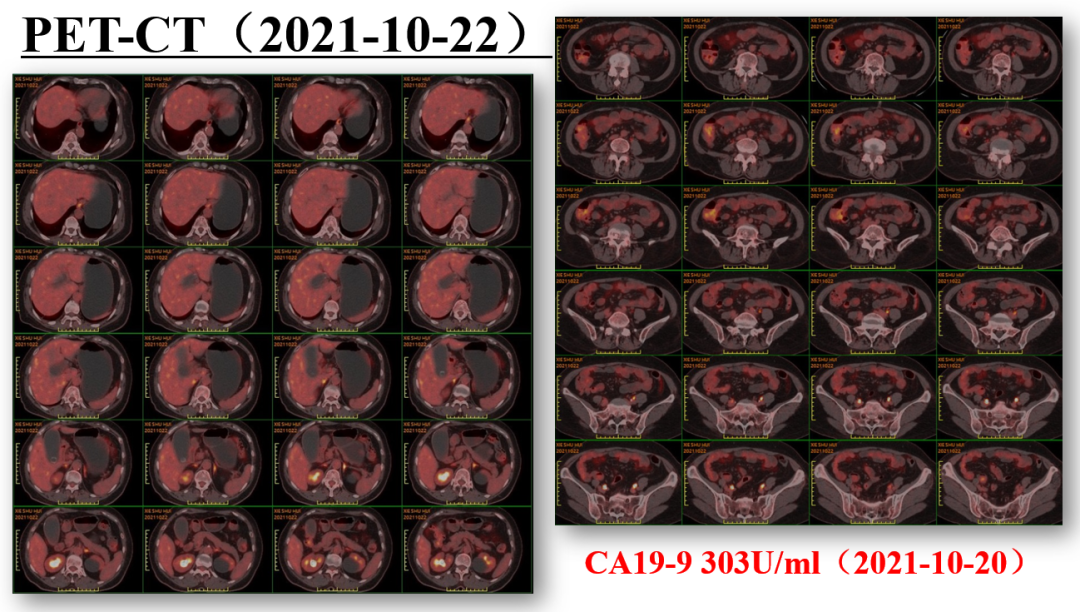

虽然胆囊结石伴胆囊炎常常合并周围肝脏脓肿形成,但患者感染症状不明显,结合肿瘤标志物检查结果,应该考虑到肿瘤的可能性。进一步行PET-CT、局部穿刺活检。PET-CT结果提示胆囊癌,合并肝内转移、肝包膜周围、脾包膜、肝门区、双侧肋膈角区、腹盆腔腹膜内、腹膜折返处多发转移,穿刺标本病理检查证实为胆囊低分化腺癌。

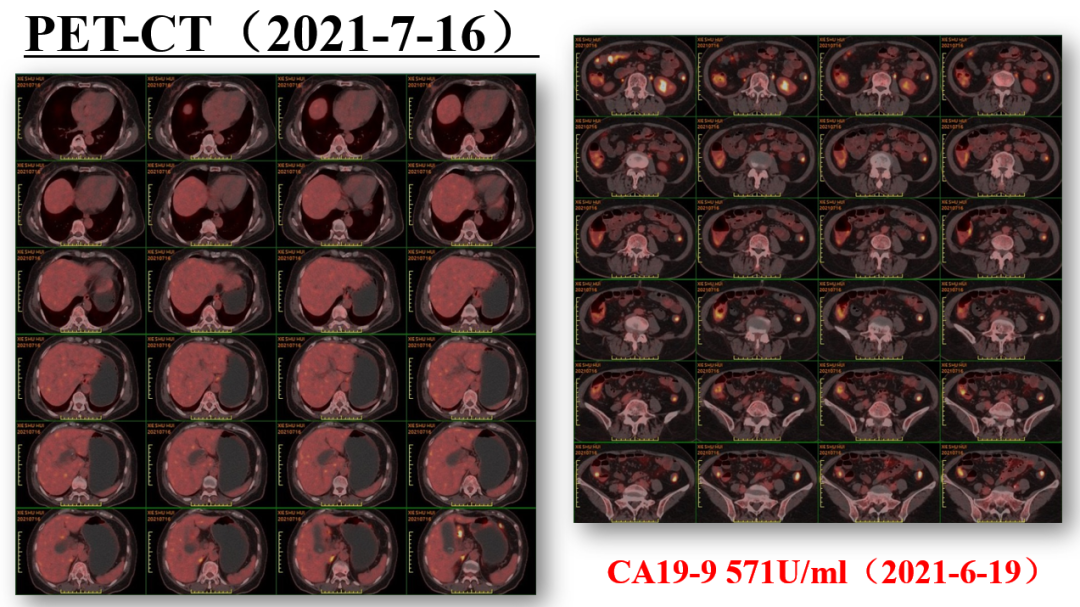

至此,患者诊断明确:晚期胆囊癌(分期为IVb期),无法进行根治性手术切除。依据中国肿瘤临床学会(CSCO)指南,IVb期胆囊癌可以选择的治疗包括全身化疗、靶向药物治疗、免疫治疗、局部放疗等。吴田田、蒲昌盛及吴宪佳医生反复与家属沟通,家属表示愿意积极治疗,但需要向患者隐瞒病情,同时拒绝化疗及局部放疗。那接下来究竟选择何种靶向药物,要不要联合免疫治疗,成为关键的问题。穿刺病理标本进行基因检测及PDL1检测,依据结果,吴田田医生最终与患者家属共同决定实施多靶点靶向药物(仑伐替尼)联合免疫治疗(卡瑞利珠单抗)。从2021年3月开始,每2-3个月进行随访检查,包括增强核磁共振,肿瘤标志物,甚至PET-CT。结果显示,患者病情出现缓解。

这是非常令人鼓舞的结果,但新的困难出现了,患者的CA19-9水平从8月开始进入平台期,波动在300U/ml水平,这是否提示现有治疗方案疗效到达瓶颈?吴田田医生带领手术小组再次进行肿瘤可切除性评估。目前患者肿瘤已经降期至IIIb期,可以实施根治性切除。但在药物治疗取得显著临床疗效后决定进行根治性切除,对家属而言是艰难的选择。考虑到肿瘤一旦出现耐药反弹,很难控制,最终家属决定手术。

吴田田和吴宪佳医生为患者手术中

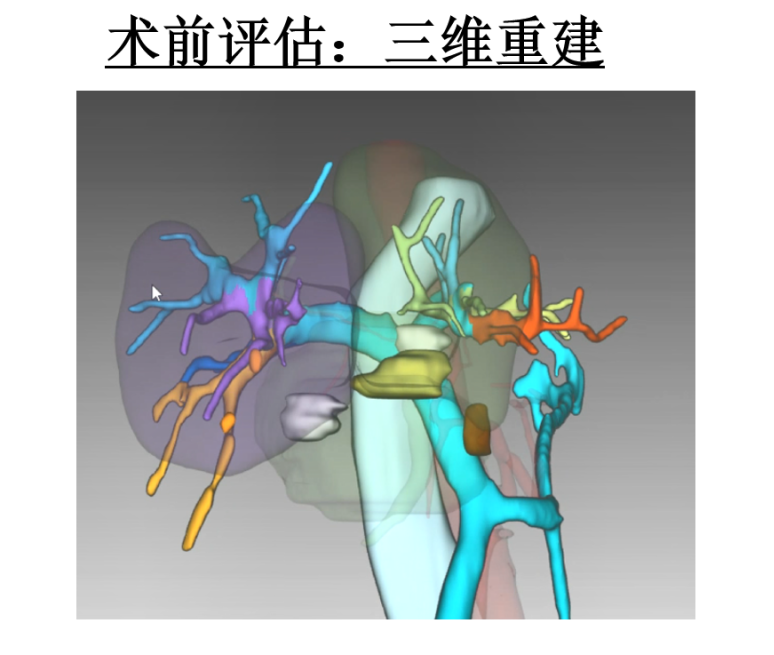

IIIb期胆囊癌的根治性切除范围包括:胆囊联合肝脏S4b段、S5段的整块切除及淋巴结清扫。为准确确定、标记肝脏S4b段、S5段切除边界,术前进行肝脏影像检查的三维重建,模拟手术切除范围,并计算、确定剩余肝脏体积能否满足正常生理所需。

2021年11月,吴田田副主任医师主诊手术组实施了胆囊癌根治性切除,术中应用超声引导门静脉穿刺染色及荧光导航技术确定切除范围及平面,切除标本的形态与术前三维重建吻合。术中见胆囊颈部嵌顿直径1cm左右结石,结石对胆道系统的压迫及刺激可能是术前CA19-9徘徊不降的原因之一,同时也是重要的致癌因素。术后10天,CA19-9降至正常范围(11.6U/ml)。术后病理提示:胆囊局部、腹腔转移结节癌组织坏死,肿瘤完全退缩。至此,患者进入无瘤生存状态。为巩固疗效,术后4周继续靶向药物联合免疫药物治疗。术后8个月,CA19-9水平维持正常范围,复查腹部增强核磁共振及PET-CT,未见肿瘤复发及转移。患者本人及家属对治疗效果非常满意。

近期,靶向药物治疗及免疫治疗在实体瘤治疗中异军突起,迅速发展,临床研究数据显示,其与传统化疗、放疗、介入等治疗的序贯联合应用,取得显著疗效。晚期实体肿瘤从不能切除到可切除的转化,更是这一背景下的新理念。晚期胆囊癌的成功手术转化治疗,不仅延长患者生存期、改善生存质量,更有望实现无瘤生存状态,这对患者,无疑是福音。

手术相关资料见PDF文件。至2022年7月,患者术后近9个月,随访未见肿瘤复发征象。

本文是吴田田版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论