三甲

三甲

颌面部血管畸形(静脉畸形)介入硬化治疗一例

患儿,男,10月21天

出生后家人发现患儿口唇及口腔内暗紫色肿物,哭闹时肿物凸出明显,随着年龄增长肿物逐渐增大,不伴痒感,质软,无触痛,表面无破溃。未行治疗。

影像学检查:

超声(2022.02.28):左侧口唇红斑处可探查部位皮下可见边界欠清晰的略高回声区,较厚处约8.5mm,内回声欠均匀。因患儿哭闹剧烈血流信号无法显示。

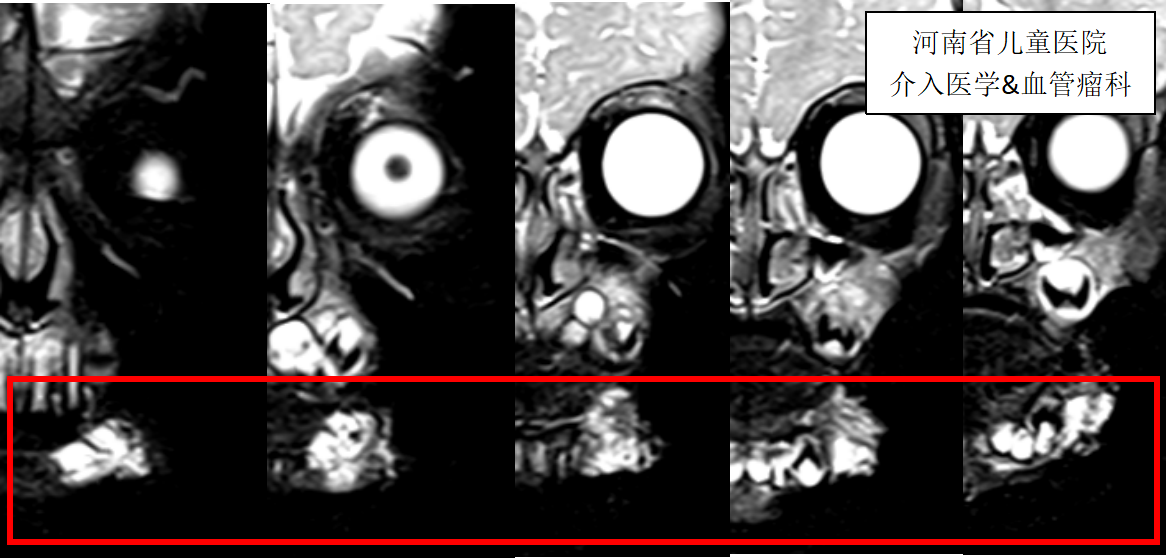

磁共振(2022.03.03):左侧唇部至口腔内侧、左侧牙龈区见不规则长T1长T2信号,T2压脂呈高信号,大小约30*15*19mm(前后*左右*上下),增强后明显强化,所示骨质未见明显异常信号影,余未见明显异常。

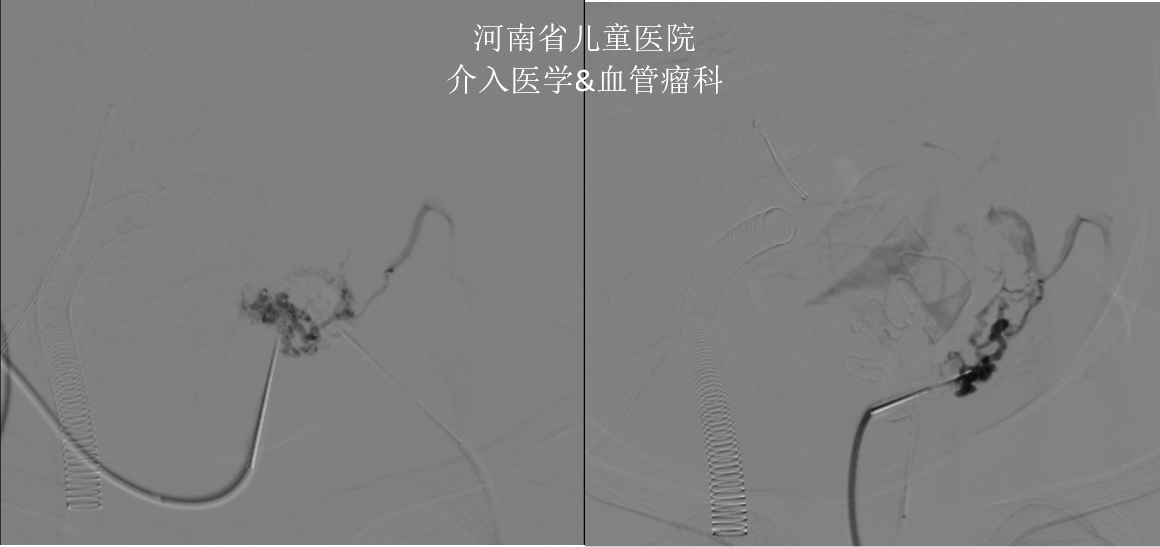

结合病史及影像学检查,诊断患儿为颌面部静脉畸形,为患儿行介入硬化治疗。

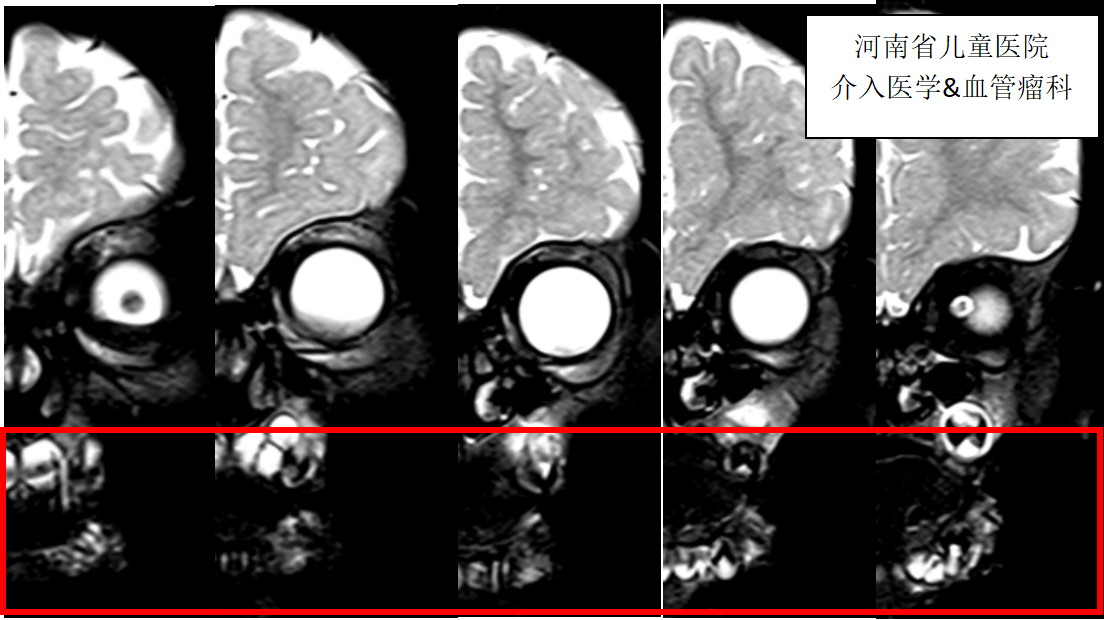

术后1月余复查磁共振(2022.04.28):左侧下唇部至口腔内侧、左侧牙龈区见不规则长T1长T2信号,T2压脂呈高信号,大小约18mm*15mm*15mm(前后*左右*上下),所示骨质未见明显异常信号影,余未见明显异常。

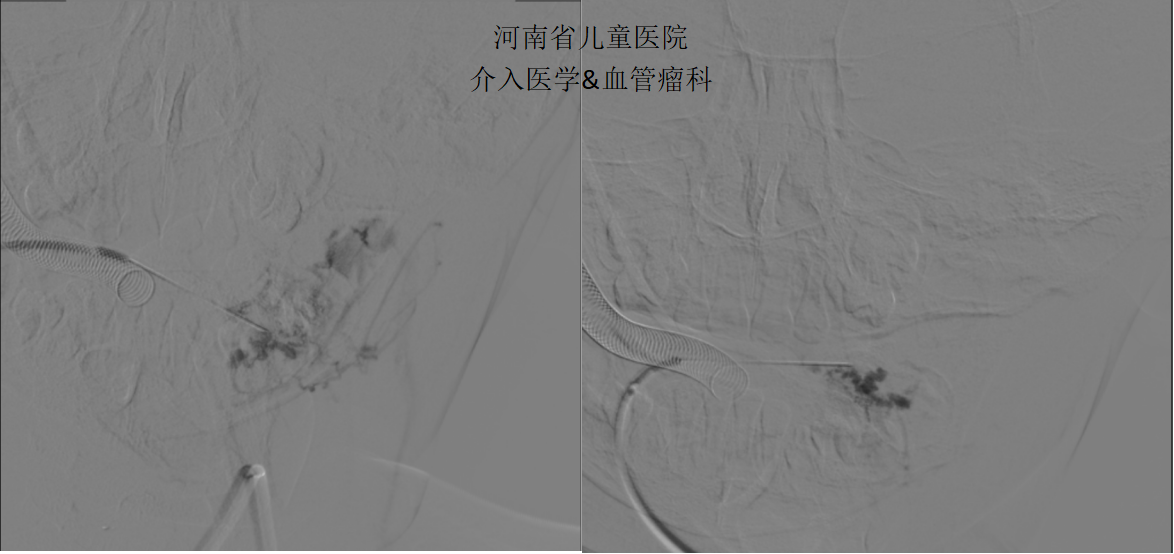

磁共振提示病灶较前减小,信号较前减低,为患儿行第二次介入硬化治疗。

术后3个月复查磁共振(2022.07.10):左侧下唇部至口腔内侧、左侧牙龈区见不规则长T1长T2信号,T2压脂呈高信号,大小约18mm*12mm*13mm(前后*左右*上下),所示骨质未见明显异常信号影,余未见明显异常。

磁共振提示病灶较前明显变小,信号明显减低。

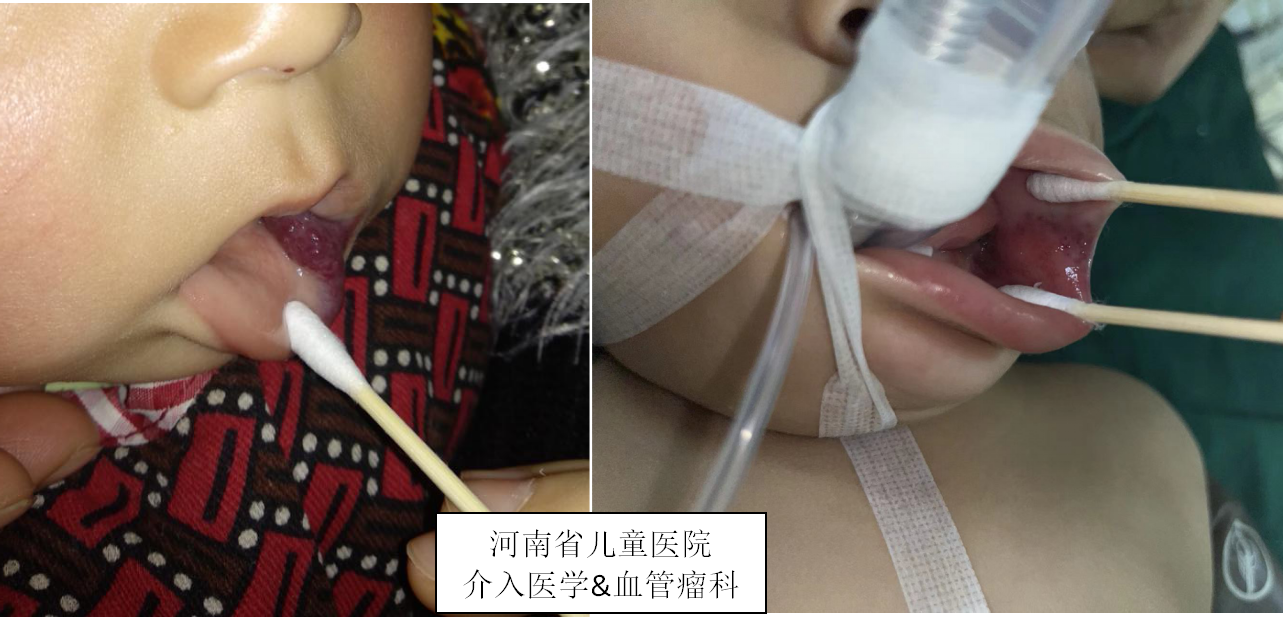

治疗前治疗后照片

静脉畸形是一种由脉管系统胚胎时期发育不良引起的临床常见血管畸形,可遍及全身,发病率约为1.5%,其中40%发生于头颈部,其次为四肢和躯干。

由于颌面部静脉畸形患者对美观的要求较其他部位高,目前多采用硬化疗法,其是指在脉管管腔内注射硬化剂,破坏管腔内皮细胞,从而使管腔壁纤维化,达到闭锁管腔效果的治疗方法。

2019年中华口腔医学会口腔颌面外科专业委员会脉管性疾病学组发表的治疗指南指出,目前国内外治疗静脉畸形的共识首选血管内硬化疗法,相较全身用药毒副作用更小,创伤小,患者易接受。相较于外科手术而言,创伤小,重复性高,不留疤痕。

本文是张景岚版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论