三甲

三甲

得了带状疱疹,会发展成迁延不愈的疱疹后遗神经痛吗?

什么是带状疱疹?

带状疱疹,俗称“蛇串疮”、“缠腰火丹”,是由水痘-带状疱疹病毒感染引起的皮肤病。人体初次被水痘-带状疱疹病毒感染后,约70%会发病,爆发水痘; 而近30%不发病,成为隐匿性感染,这些病毒会悄悄隐藏在“脊髓后根神经节的神经元”中。当机体免疫力下降时,潜伏的病毒会被激活,沿周围神经纤维移动到皮肤,引起小水疱,部分会伴有神经痛,形成带状疱疹。

带状疱疹有哪些症状?

很多患者发疹前会出现轻度乏力、低热、食欲不振等全身症状,患处皮肤自觉灼热感或神经痛,触之有明显的痛觉敏感,部分患者也可无前驱症状直接出现皮疹。一般皮肤先出现潮红斑,很快出现粟粒至黄豆大小丘疹,成簇状分布而不融合,继而迅速变为水疱。皮疹沿周围神经呈带状分布,多发生在身体的一侧,一般不超过正中线。好发部位为胸背部、头颈部、眼眶上方、腰腹部、下肢。一般2~3周后水疱干涸结痂脱落,皮肤遗留暂时性淡红斑或色素沉着。

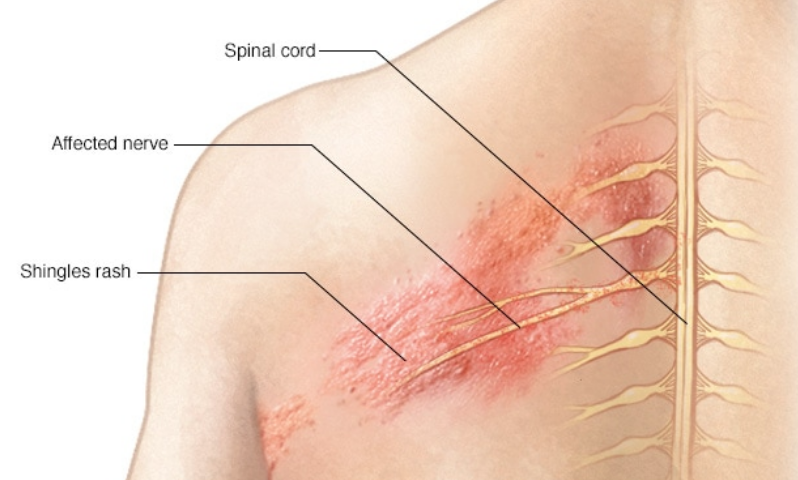

图1:胸背部是带状疱疹最常见的部位

神经痛是带状疱疹的主要症状,可在发疹前、发疹时以及皮损痊愈后出现。疼痛可为钝痛、抽搐痛、跳痛、烧灼样、针刺样、闪电样疼痛,可伴皮肤感觉异常如紧束样感觉、麻木、蚁行感或瘙痒,老年体弱患者疼痛较为剧烈。30%-50%患者疼痛持续超过一年,部分患者可长达10年或更长时间。

图2:潜伏在脊髓后根神经节的水痘-带状疱疹病毒通过感觉神经轴突转移到皮肤引起带状疱疹

带状疱疹的易感人群

所有年龄的人群都有可能得带状疱疹。一般来说,带状疱疹容易在50岁以上老年人、女性、免疫力低下或缺陷、近期过度疲劳的人身上“作威作福”。如果皮疹出现前疼痛明显、水疱多、皮损范围大、水疱持续时间长、皮损区感觉异常明显、疱疹期疼痛严重,疱疹分布在三叉神经分布区尤其眼部、会阴部、上肢,既往有糖尿病、使用免疫抑制剂、肿瘤、手术、创伤等情况下,这些患者更容易发展成令人痛苦不堪的带状疱疹后神经痛。

如何应对带状疱疹?

1、早就诊、早止痛

带状疱疹在治疗上特别强调一个“早”字,尽早抗病毒治疗、尽早镇痛治疗,通过规范化治疗有效控制皮疹和疼痛。 若错过最佳治疗时间,病症拖延越长,后遗神经痛时间就会越长。因此,早期出现莫名疼痛,应尽早到疼痛科检查治疗。临床上有不少患者仅关注皮疹的治疗没有及时采取措施控制疼痛,结果皮疹愈合后遗留剧烈疼痛,如果不尽快镇痛治疗则发展为迁延不愈的疱疹后神经痛,严重影响睡眠及生活质量。

2、药物治疗

一般出现疱疹2-3天内尽早予阿昔洛韦、伐昔洛韦等抗病毒药物治疗,疼痛患者采用神经痛药物包括加巴喷丁、普瑞巴林等钙离子通道调节剂和文拉法辛、度洛西丁等抗抑郁药以及外用利多卡因贴剂,疼痛剧烈的患者可短期小剂量使用曲马多等阿片类药物。牛痘疫苗接种家兔皮肤炎症提取物、辣椒素、拉莫三嗪等药物也可用于疱疹疼痛的治疗。此外,传统中医中药治疗包括内治与外治两方面,对抗病毒及止痛有一定作用。内治法主要是从肝经郁热、脾虚湿蕴、气滞血瘀等方面辨证论治,口服中药进行系统治疗,外治法强调 “及早就近” 早期、局部治疗。

3、微创介入治疗

除上述药物治疗外,疼痛科在X线、B超等影像引导下采用物理、机械或化学治疗方法对病变组织进行靶向治疗。微创介入治疗对带状疱疹急性期疼痛和疱疹后遗神经痛均有较好的镇痛作用,带状疱疹患者越早行微创介入治疗效果越好。常用的微创介入治疗方法包括神经阻滞和神经调控。

1)神经阻滞:在相应神经根、神经干、神经节及硬膜外注入局麻药、糖皮质激素等药物以阻断神经传导。其中硬膜外腔置管连续输注是控制严重疱疹疼痛效果较好的治疗方法。

2)神经调控:通过电脉冲刺激产生疼痛的目标神经,反馈性调节神经传导,或产生麻木样感觉覆盖疼痛区域,从而达到缓解疼痛的目的。临床用于治疗疱疹神经痛的调控技术主要包括脉冲射频治疗和神经电刺激技术。

神经脉冲射频通常使用频率2HZ的脉冲式射频电流进行治疗,能可逆地抑制痛觉纤维兴奋性传入,对神经纤维结构无破坏、能有效改善疼痛,且镇痛效果持久。

神经电刺激治疗包括脊髓电刺激、外周神经电刺激、经皮电刺激等,其作用机制是通过不同渠道刺激,对参与传导疼痛信号的相关神经进行调控,进而减少疼痛信号的传递。目前短时程脊髓电刺激临床应用较广泛,在X线引导下将电极放置于硬膜外腔,由刺激电极产生的电流直接作用于脊髓背角感觉神经元,通过调节神经系统功能达到缓解疼痛的目的,是一种方便、可逆的纯物理微创治疗方法,疗效确切、安全性高,是早期疱疹神经痛(3个月以内的疼痛)的有效镇痛方法。

总之,保持良好的生活习惯、健康饮食、乐观心态、充足睡眠、适度锻炼、提高自身免疫力、接种重组带状疱疹专用疫苗可有效预防带状疱疹的发生。如果不幸患带状疱疹,也不要慌张,尽早到疼痛科和皮肤科就诊,积极规范的药物治疗联合神经阻滞及神经调控治疗,能有效缓解疼痛、减少发展为迁延不愈的后遗神经痛的概率。

本文是李彩霞版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论