三甲

三甲

文献第43期——症状性颅内动脉狭窄患者随机二级预防试验

今日阅读一篇Stroke,《Randomized Secondary Prevention Trials in Participants With Symptomatic Intracranial Atherosclerotic Stenosis》,《症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄患者的随机二级预防试验》

Abstract

颅内动脉粥样硬化性狭窄是缺血性脑卒中的一个普遍原因。它与无症状性脑梗死的关联及其对认知障碍和痴呆的贡献强调了对疾病预防和有效管理策略的迫切需要。尽管在过去的几十年里对二级卒中预防治疗进行了广泛的研究,颅内动脉粥样硬化性狭窄与其他原因相比,仍然表现出明显更高的卒中复发率。本综述的重点是随机二级预防试验,包括抗血栓治疗、血管内治疗、开放手术治疗和远期缺血调节。它旨在对每个试验的主要发现及其对未来研究工作的影响提供一个有见地的概述。

抗血栓形成试验

Warfarin

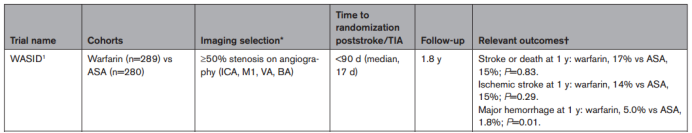

自20世纪70年代进行第一次随机试验以来,抗血栓治疗,即阿司匹林,一直是中风二级预防的主要手段。先前的随机双盲试验WASID表明,华法林在预防ICAS患者卒中复发方面可能比阿司匹林更有效。

然而,WASID试验未能显示阿司匹林组和华法林组在2年后缺血性卒中、脑出血或死亡发生率上的差异(华法林,22% vs阿司匹林,21%;风险比,1.04 [95% CI, 0.73-1.48];P = 0.83)。

出于安全考虑,WASID的入组提前停止:华法林组大出血和死亡率较高(大出血:华法林8.3% vs阿司匹林3.2%;P = 0.01;死亡率:华法林9.7%,阿司匹林4.3%;P = 0.02)。

华法林的疗效和危害可能取决于INR。治疗性INR(2-3)患者的缺血性卒中发生率(5.1 / 100患者年)和大出血发生率(3.5 / 100患者年)明显低于整体华法林组,无论INR如何。然而,INR <2的患者缺血性卒中发生率较高,而INR >3的患者大出血发生率较高。尽管值得注意的是WASID对大出血的定义比以前的试验更广泛。这表明华法林在达到目标INR范围时可以有效降低缺血性卒中。

在新型口服抗凝剂时代,稳定的治疗水平更容易实现,重新审视抗凝在ICAS治疗中的作用可能是有益的。目前,加拿大一项正在进行的临床试点RCT正在比较低剂量利伐沙班联合阿司匹林与阿司匹林单独治疗约100例脑缺血患者,这些患者归类于30%至99%的ICAS (URL: https://www.clinicaltrials.gov;唯一标识符:NCT04142125)。中国的另一项随机对照试验旨在比较低剂量利伐沙班加阿司匹林与氯吡格雷加阿司匹林对约1180例50%至99%的症状性ICAS患者的影响(URL: https://www.clinicaltrials.gov;唯一标识符:NCT05700266)。此外,在美国,CAPTIVA试验(颅内血管粥样硬化的抗凝和抗血小板治疗的比较;URL: https:// www.clinicaltrials.gov;唯一识别码:NCT05047172)正在研究低剂量利伐沙班加阿司匹林对抗2种抗血小板方案在预防症状性ICAS患者1年内缺血性卒中、脑出血或死亡(70% - 99%)的效果。最终,WASID在两组中观察到的2年主要终点率约为22%,这并不令人满意,并强调需要对这一高危人群进行更好的药物治疗。

氯吡格雷和阿司匹林

在WASID之后的十年里,临床试验的重点转向了寻找一种替代阿司匹林的抗血小板方案。双重抗血小板治疗,即在复发性中风的高风险患者中风后30天内给予氯吡格雷和阿司匹林,出现在世人面前。

在CLAIR试验(氯吡格雷加阿司匹林与阿司匹林单独用于减少急性症状性脑或颈动脉狭窄患者的栓塞)中,研究人员检测了氯吡格雷和阿司匹林对亚临床微栓塞的短期影响,作为中风或短暂性脑缺血发作(TIA)前2周内斑块不稳定的成像生物标志物。患者在中风或短暂性脑缺血发作后7天内随机分为氯吡格雷加阿司匹林或阿司匹林单独组。在入组的第2天和第7天重复磁共振成像(MRI)和经颅多普勒检查。与单独使用阿司匹林相比,双重抗血小板治疗在第2天和第7天减少了一半的微栓塞负担。在仅有ICAS的患者亚组中也观察到类似的结果。两组MRI显示的新发卒中数无差异(P=0.26);然而,这项研究并没有检测出复发性缺血性中风的发生率。

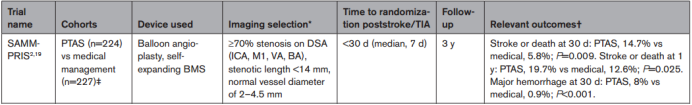

短期使用氯吡格雷和阿司匹林治疗症状性ICAS也得到SAMMPRIS试验结果的支持(Stenting and Aggressive Medical Management for Preventing Recurrent Stroke in Intracranial Stenosis;表2)。

虽然SAMMPRIS不是一项抗血栓试验,但其实验组氯吡格雷加阿司匹林经常与WASID中的阿司匹林组进行比较,表明双重治疗的患者在30天内卒中发生率较低。其他非ICAS特异性随机对照试验的亚组分析表明,替格瑞洛联合阿司匹林在预防对氯吡格雷反应差的动脉粥样硬化性狭窄患者卒中复发方面可能优于氯吡格雷加阿司匹林。由于在非ICAS特异性随机对照试验中,对狭窄的位置和百分比的定义不同,在解释结果时应谨慎。作为CAPTIVA的一部分,除了研究低剂量利伐沙班联合阿司匹林治疗症状性ICAS的疗效,本试验将比较替格瑞洛联合阿司匹林与氯吡格雷联合阿司匹林的疗效。

西洛他唑和阿司匹林

西洛他唑是一种具有血管扩张和血小板抑制特性的磷酸二酯酶抑制剂,在主要的东亚人群中减少复发性中风,在糖尿病患者中减少颈动脉壁增厚(早期动脉粥样硬化改变的标志)。目前,还没有大型随机对照试验专门评估西洛他唑对ICAS患者继发性卒中预防的有效性。几项评估西洛他唑对颅内狭窄进展影响的小型研究得出了不同的结果。TOSS试验(西洛他唑治疗症状性颅内动脉狭窄的试验)招募了因大脑中动脉或基底动脉疾病引起的中风或TIA 2周内的韩国患者。患者随机分为西洛他唑加阿司匹林组和阿司匹林单药组。

该研究经历了很高的随访失失率:30%的初始西洛他唑-阿司匹林组和20%的初始阿司匹林组在6个月的随访MRA中失访。在完成研究的患者中,与阿司匹林组相比,西洛他唑-阿司匹林组在6个月时狭窄进展较少(西洛他唑-阿司匹林,6.7% vs阿司匹林,28.8%),狭窄减退较多(西洛他唑-阿司匹林,24.4% vs阿司匹林,15.4%)(P=0.018)。

相比之下,在另一项单独的研究CATHARSIS(西洛他唑-阿司匹林治疗复发性卒中颅内动脉狭窄)中,西洛他唑-阿司匹林组和阿司匹林组在2年时颅内狭窄的进展方面没有差异(西洛他唑-阿司匹林,9.6% vs阿司匹林,5.6%;P = 0.53)。探索性分析显示,在调整患者基线特征后,西洛他唑-阿司匹林组在MRI上出现的卒中和无症状脑梗死较少(优势比为0.34 [95% CI, 0.12-0.96];P = 0.04)。由于几个因素,很难直接比较TOSS-I和CATHARSIS。首先,他们的入组时间不同。Toss-I研究对象为卒中或短暂性脑缺血发作(TIA)后2周内的急性卒中患者,此时可能发生动脉粥样硬化斑块的动态变化;CATHARSIS试验入选的亚急性卒中患者的研究时间为缺血事件后2周至6个月。其次,评估狭窄严重程度的方法各不相同。Toss-I根据非对比MRA上的信号强度定性地确定狭窄的严重程度,而宣泄法使用Wasid标准定量测量狭窄程度。CATHARSIS试验相对较低的进展率也可能反映了自TOSS以来10年来发展的更好的风险因素管理。两项试验的样本量和TOSS-I的高流失率限制了西洛他唑预防ICAS进展有效性的结论。

TOSS-II试验 ,一项由TOSS-I研究人员进行的随访试验-通过MRA比较西洛他唑和氯吡格雷对症状性ICAS进展的影响。患者在卒中或TIA发生2周内随机接受西洛他唑加阿司匹林或氯吡格雷加阿司匹林。与TOSS-I队列相比,更多的患者出现中度或重度狭窄。7个月时,9.3%的西洛他唑-阿司匹林组和15.5%的氯吡格雷-阿司匹林组出现狭窄进展(P=0.092)。同时,30.2%和23.7%的患者出现狭窄消退(P=0.139)。在后分析中,西洛他唑-阿司匹林组症状性狭窄的总体变化更有利(P=0.049)。虽然血管直径的变化可以作为ICAS血管病变的替代标志物,但它可能不能准确反映TOSS-II所建议的卒中复发风险。在随访中,新的MRI阳性卒中没有统计学差异(西洛他唑-阿司匹林,18.7% vs氯吡格雷-阿司匹林,12%;P = 0.078)。ICAS中卒中的各种机制,如动脉源性栓塞、远端灌注受损和穿支疾病,促成了这种复杂性。因此,在ICAS中识别特定的病理机制可能具有重要的治疗意义。

血管内治疗试验

几项随机对照试验(表2)比较了经皮腔内血管成形术和支架植入术(PTAS)与药物治疗对症状性ICAS患者的影响。到目前为止,没有证据支持血管内治疗作为症状性ICAS的初始治疗。

裸金属支架

针对WASID药物治疗组卒中复发率高的问题,SAMMPRIS试验旨在评估使用Wingspan系统的PTAS治疗症状性ICAS的有效性和安全性。患者在卒中或TIA后30天内随机分组。平均入组时间为7天。所有参与者接受氯吡格雷治疗3个月,每天服用阿司匹林,并加强危险因素管理,目标血压(BP)和胆固醇目标。试验提前结束,因为与强化药物治疗组相比,支架组的缺血性中风、脑出血或死亡的30天发生率高于预期(PTAS,14.7%对内科治疗组5.8%;P=0.009)。在PTAS组,30天内中风或死亡的比率高于预期,而与Wasid数据相比,保守治疗组的卒中或死亡率显著低于预期。3年后,保守组继续显示出优于支架置入术的优势。

Miao等人在中国的一个单中心RCT研究了在大脑中动脉狭窄患者中使用支架植入装置的组合,包括自膨式和球囊可扩张式支架。

球囊可膨胀支架在VISSIT试验中进行了专门研究(用于缺血性中风治疗的Vitesse颅内支架研究)。SAMMPRIS使用的Wingspan系统是一种自膨式支架,具有复杂的输送系统,需要在导丝上多次交换导管。在SAMMPRIS中,6例蛛网膜下腔出血中有3例是导丝末端的移动导致血管穿孔。球囊可膨胀支架可以提供良好的安全性,因为它们需要的导管更换次数较少。在VISSIT中,对30天内中风或短暂性脑缺血发作的有症状的ICAS患者进行了球囊扩张支架加药物治疗与单纯药物治疗的比较。然而,出于安全考虑,VISSIT也被提前终止。支架组30天的卒中和死亡率高于内科保守治疗组(24.1%vs.9.4%;P=0.05)。在1年的随访中,PTAS组和内科组分别有36.2%和15.1%的患者在符合条件的动脉区域复发中风或短暂性脑缺血发作(P=0.02)。这3项随机对照试验的结果巩固了人们的担忧,即接受PTAS治疗的患者中风或死亡率较高并不是特定类型的裸金属支架(BMS)系统所特有的。

裸支架与药物洗脱支架

然而,ICAS的这些好处的全部程度仍然不清楚。在最近一项评估Nova颅内DES系统安全性和有效性的随机对照试验(NOVA试验)中,西罗莫司洗脱支架被发现在有症状的颈内动脉患者中,1年时支架内再狭窄的发生率低于BMS系统(DES,9.5%比BMS,30.2%;P<0.001)。二次分析显示,DES组在有症状的ICAS区域的缺血性卒中比BMS组少(DES,0.8%比BMS,6.9%;P=0.03);然而,两组30天的中风或死亡率相似(DES,7.6%对BMS,5.3%;P=0.46)。多项较小规模的研究已经开始研究利用其他新型药物洗脱冠状动脉支架系统治疗ICAS的安全性和有效性。如果这些发现有希望,DES将需要在RCT中对照医疗管理进行测试,以确定它们治疗ICAS的有效性。

球囊成形术与内科保守治疗

虽然没有发表的随机对照试验评价原发性球囊血管成形术与支架置入术或药物治疗的疗效,但非随机研究表明,ICAS的亚最大原发性血管成形术相对安全。一项中国随机对照试验正在进行中,比较颅内球囊血管成形术与药物治疗对70% - 90%症状性ICAS患者的影响(URL: https://www.clinicaltrials.gov;唯一标识符:NCT03703635)。

注重患者选择

与药物治疗相比,无论使用何种类型的支架,PTAS与更高的卒中复发率和死亡率相关。因此,有一种转变倾向于改进患者选择,并确定可能从PTAS中获益的并发症发生率较低的个体。在美国和中国的几个前瞻性登记研究通过实施以下措施将支架置入术的围手术期风险降低到<3%:排除TIA和穿支卒中患者,选择3周内没有卒中的患者,在支架置入术前评估抗血小板治疗的耐药性,实施严格的介入后血压指南,并确保有经验的介入医师参与。

CASSISS试验(中国血管成形术和支架置入术治疗症状性颅内严重狭窄)基于注册表中观察到的令人鼓舞的结果,采用精确的患者选择标准招募患者。由于患者术中并发症的风险较高,穿孔动脉卒中和前3周卒中患者被排除在外。由于这种精确的选择标准,支架植入组在30天内卒中或死亡的发生率较低(5.1%),而保守治疗组的发生率更低(2.2%)。两组在1年内卒中或死亡方面无差异(PTAS, 8.0% vs医学,7.2%;P = 0.82)。尽管选择围手术期并发症风险较低的患者,支架植入术可能无法提供比药物治疗更长期的益处。

血液动力学衰竭和缺乏强健侧支的患者被假设为可能从血运重建术中获益最多的患者的一部分。在SAMMPRIS的事后分析中,侧支血流受损的定性评估与合格动脉区域内卒中复发相关在前循环分水岭型梗死患者中,支架置入术组18.2%(10/55例)和药物治疗组26.4%(14/53例)发生卒中复发(P=0.30)。

分水岭梗死是侧支和灌注不良的一种表现,虽然不显著,但支架置入术可能比医学治疗更有利尽管如此,值得注意的是,超过60%的侧支血流不良的患者在3年后仍无卒中发生,这表明需要区分导致远端血流动力学严重损害的狭窄和不会导致远端血流动力学损害的狭窄。对于灌注代谢不匹配的亚组患者,支架置入可能比药物治疗更有益。作为CAPTIVA的一部分,一部分参与者将接受定量MRA,直接测量受影响血管区域的血流,并提供颅内狭窄侧支模式和下游血流动力学影响的定量信息。目的是确定中风复发风险最高的患者,这些患者仅靠药物治疗可能不足以进行灌注增强。

开放性手术试验

ICAS的开放手术选择非常有限。1985年,一项大型研究调查了颅外-颅内搭桥手术,通过连接颞浅动脉和大脑中动脉,对近期半球卒中、视网膜梗死或伴有同侧颈内动脉或大脑中动脉粥样硬化性狭窄或闭塞的TIA患者进行手术。他们发现颅外-颅内吻合术围手术期卒中发生率较高,且对预防复发性脑缺血无益处在大脑中动脉狭窄≥70%的患者亚组中,24%的内科组和44%的外科组再次发生致死性或非致死性卒中(P<0.05)。

此外,没有证据表明,与吻合不良的参与者相比,术后血管造影术评估结果良好的参与者的转流结果更好。没有其他预先指定的次级或亚组分析显示颅外-颅内分流术有好处。

另外,脑硬膜颞浅动脉血管融通术是一种间接旁路手术,将颞浅动脉与脑表面接触,产生颅外侧支至颅内血管,从而促进逐渐的侧化。它已在儿童和成人非动脉硬化性烟雾病中显示出良好的结果。尽管在一项单臂II期试验中对药物治疗进行了优化,但仍对52例有症状的颈内动脉远端低灌注症患者进行了脑硬脑膜动脉闭塞的可行性研究:ERSIAS(脑硬膜下动脉闭塞)。卒中或死亡率为9.6%,这表明在这一高危人群中,脑-脑-动脉-血管-血管系统是相对安全和可行的。还需要额外的研究来评估ICAS患者的安全性和长期疗效,这些患者是中风复发的高危人群,尽管进行了最大限度的治疗。

远程缺血适应试验

缺血调理是一种临时性的、低发病率的缺血损伤,可提供对更严重的缺血损伤的保护。虽然这个概念起源于20世纪80年代的心脏病学文献,但它已经在临床前模型和几个缺血性中风的临床试验中得到检验。远程缺血调节(RIC)是一种在临床卒中环境中实施缺血调节的实用方法,它涉及到血压袖带在收缩压以上的反复膨胀和收缩,以诱导暂时性肢体缺血。

远程是指诱导缺血到远离目标器官的血管床,在这种情况下,是指大脑。RIC可能改善脑灌注和减轻血栓炎症标志物,但其神经保护机制仍不清楚。尽管如此,每日RIC已被证明是安全可行的,为ICAS患者提供潜在的神经保护。

在同一研究人员(Meng et al)的第二项研究中,对58名年龄在80 - 95岁之间的狭窄患者进行了RIC评估。

患者在缺血性卒中或TIA后7天内随机接受RIC或假袖带充气,并随访6个月。RIC组采用与第一次试验相同的血压袖带方案,而假手术组采用相同的方案,但袖带膨胀仅为30 mm Hg,防止上臂动脉闭塞。与之前的研究类似,RIC组在6个月时的MRI缺血性卒中发生率较低(RIC, 6.7%,而假手术,17.8%)。虽然这两项随机对照试验的结果很有希望,但它们受到样本量小和由于方案不符合而导致的高辍学率的限制(表3)。只有符合方案的患者才被纳入分析。在完成研究的患者中,RIC仅引起轻度不适,对血压、心率或局部组织没有不良影响。

在RICA试验(症状性颅内动脉粥样硬化性狭窄患者的慢性远端缺血适应)中,57例症状性ICAS患者在卒中或TIA后30天内入组。RIC或假袖带充气方案每天进行12个月,随后自愿使用,中位数为3.5年。在前12个月内观察到高不依从率(>50%)。意向治疗分析显示,RIC组与假手术组缺血性卒中发生率无显著差异(RIC组,16.9% vs假手术组,19.0%;风险比,0.87 [95% CI, 0.74-1.03];P = 0.12)。在预先指定的方案分析中,RIC组缺血性卒中的发生率降低(RIC, 14.7% vs sham, 18.7%;校正风险比,0.76 [95% CI, 0.59-0.99];P = 0.037)。没有严重的不良反应报告。

总的来说,这些临床研究表明,RIC与传统的血管危险因素管理相结合,可以减少ICAS患者的复发性卒中。然而,在将RIC纳入常规护理之前,需要解决主要的局限性。首先,RIC的疗效和实用性受到治疗不依从性的极大限制。尽管长期每日RIC耐受性良好且无重大不良反应,但临床试验中使用的方案耗时,包括每天一次或两次50分钟的疗程。

此外,由于中风导致运动功能受损的患者可能需要辅助才能使用RIC装置,这进一步降低了依从性。其次,最佳的RIC方案,包括卒中后RIC启动的时间、周期数和缺血持续时间,仍然不确定。目前在这些临床试验中实施的RIC方案是基于早期临床前心脏病学研究缺乏有效的脑生物标志物来监测RIC的治疗效果,使得设计有效和高效的RIC方案用于ICAS的二级卒中预防变得复杂。

目前,没有正在进行的多中心试验调查ICAS患者的RIC。然而,一项较小的研究(网址:https://www.clinicaltrials.gov;唯一标识符:NCT05599009)正在检查RIC和ICAS背景下的脑血流量。大多数正在进行的RIC研究都集中在急性缺血性卒中的情况下,在中国和西班牙有一些多中心随机对照试验(URL: https://www.clinicaltrials.gov;唯一标识符:NCT04980651, NCT04977869, NCT03375762NCT04980625)。其中一项研究(NCT03375762)旨在通过代谢组学和脂质组学鉴定RIC的系统生物标志物。这些正在进行的试验将为未来的临床应用提供有价值的见解。

本文是杜佳航版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论