三甲

三甲

这些肿瘤检查诊断方法都有哪些不同?

北京中医药大学东方医院 肿瘤科

朱淼 徐婕 周天

X线、CT、核磁、超声、气管镜、病理检查...终于搞明白了!

X线、CT、核磁、超声、气管镜、病理检查等都能用于肿瘤的诊断,这么多种检查宛如天花乱坠让人头昏目眩,它们之间到底有什么不同呢?让我们一文讲清楚!

一、X线——面包砸扁

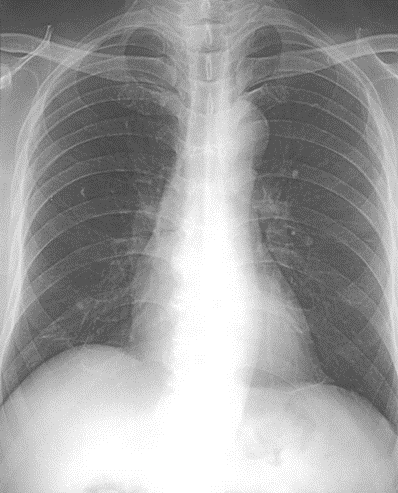

X线通常大家都比较熟悉,也就是我们通常所说的“拍个片儿”。它的原理是利用X射线在人体不同组织中穿透性的差异,形成黑白对比不同的影像。

通俗来讲,我们通过X线片看到的图像是把面包砸扁——一个有重叠的平面图。而这也恰恰是它的劣势所在,图像的重叠往往不能很好地显示细节,可能造成病变部位被掩盖而无法在图像上呈现,因而很少用于肿瘤的诊断。它的优势在于简便易行,在胃肠道疾病、骨骼病变的呈现上较有优势。

图1 正常胸部X线平片(图片源自网络)

二、CT——面包切片

CT检查与X线检查的相似之处在于都是利用X射线对人体的穿透作用,而不同在于CT是断面成像,显示的是人体某个切面的图像。简单来讲,CT是把面包切片,看的是面包的切面。CT检查时还可以通过注射对比剂来增强病变组织和健康组织的差异,来显示普通CT显示不清的病变,也就是“增强CT”。

CT的优势在于图像清晰,能更清楚地显示细节,且能够分层成像,避免因图像重叠而漏诊,因此临床上经常应用CT进行脑血管疾病、呼吸系统疾病以及消化系统疾病的辅助诊断。

图二 CT的成像原理类似“面包切片”(图片源自网络)

三、核磁(MRI)——超大磁铁

前面介绍的X线和CT都要“吃射线”,核磁(又称“磁共振成像”)则远离了射线,免去了辐射的危害。它的原理是对人体施加特定频率的射频脉冲,使人体内的氢质子共振产生信号,仪器接收信号并计算后形成图像。简单来说就是把人放在一块超大磁铁里,通过磁力来成像。

核磁的优势在于不用接触射线,对人体安全无创,同时相比CT,清晰度高的同时对软组织的成像效果更好。对于肿瘤来说,核磁能清楚地显示软组织肿瘤的内部结构,弥补了CT检查的不足之处。对于有幽闭恐惧症、植入心脏支架等金属材料的患者应谨慎使用。

图3 磁共振检查(图片源自网络)

四、超声检查——超声波

超声波遇到人体组织会发生反射或散射,形成回声,超声检查就是利用这种原理,将携带回声的信号处理后形成声像图,反映病变的形态和组织的改变情况。

超声也是无射线伤害的检查技术,易于操作,床边就能完成,而且能做到实时动态显示,观察器官的功能状态和血流情况,有助于判断肿块的良恶性,例如肿块血流信号较为丰富,形态不规则,纵横比多大于1(也就是竖着长的),多考虑恶性肿块。因其经济、便捷、无创的优点,成为了筛查乳腺、肝脏、胰腺、子宫恶性肿瘤的常用方法。

图4 超声检查(图片源自网络)

五、气管镜

气管镜是将一根细长柔软的支气管镜经口或鼻放入病人的呼吸道中,进入气管或支气管以及更远端,医生通过显示屏就能清晰地观察气管和支气管的病变,同时也能在镜下夹取一小块病灶组织,进行活检来确定其良恶性,是诊断肺结核、支气管肺癌的重要辅助手段。

图5 气管镜检查(图片源自网络)

六、病理检查——金标准

病理检查是恶性肿瘤诊断的金标准。简单来说,就是把手术切下来的组织标本、内镜检查钳取的小肉块、细针穿刺得到的小肉条送到病理科,对样本进行一系列处理,在显微镜下观察,判断它们是正常细胞还是癌变的细胞,进而诊断肿瘤的良恶性。

病理检查的方法主要分为组织病理检查和脱落细胞学检查。前者即上文提到的从患者的病变部位取出小块组织(根据不同情况可采用钳取、切除或穿刺吸取等方法)制成病理切片、再进行观察的方法;后者常用的是各种涂片,如利用胸水、腹水、痰液等寻找癌细胞。

图6 病理检查(图片源自网络)

由此可见,以上六种临床常用的检查手段各有优劣,临床医生常常利用多种检查方法相互配合来明确诊断。

参考文献:

[1] 金征宇,龚启勇.医学影像学(第三版)[M].北京:人民卫生出版社,2020:2-19.

[2] 许晶晶,谭延斌,张敏鸣.影像学在肿瘤精准医疗时代的机遇和挑战[J].浙江大学学报(医学版),2017,46(05):455-461.

本文是周天版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论