三甲

三甲

血清胃蛋白酶原、胃泌素临床应用和评价

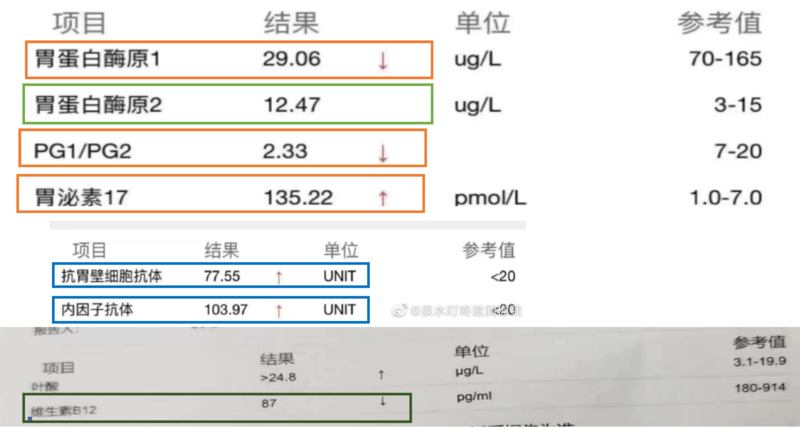

高胃泌素血症和胃蛋白酶原Ⅰ下降和胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ比值下降是自身免疫性胃炎的血清学变化特点(图1)。

图1 自身免疫性胃炎的血清学典型变化

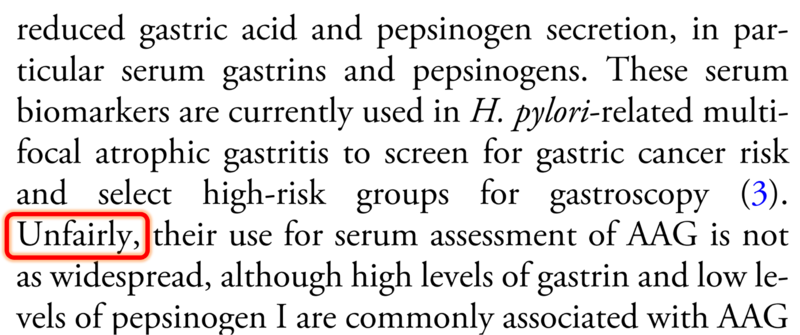

越来越多体检项目也将血清胃蛋白酶原Ⅰ和Ⅱ及胃泌素等列入肿瘤标志物(图2)。

图2 胃蛋白酶原列为肿瘤标志物

血清胃蛋白酶原和胃泌素是自身免疫性胃炎血清学指标,但临床应用不是很普遍,而更广泛被用于胃癌筛查。意大利学者认为这是一种“不公平”的状况,(图3)(AAG表示自身免疫性胃炎)[1]。

图3 自身免疫性胃炎相关的血清生物标志物更常用于胃癌筛查

血清胃蛋白酶原和胃泌素怎么既诊断自身免疫性胃炎,又筛查胃癌呢?现在,我们来讲一讲它们的临床应用和评价。

肿瘤标志物大家很熟悉,有甲胎蛋白(AFP)、癌胚抗原(CEA)、CA199、CA125、CA153等,通常是指存在于恶性肿瘤细胞或由其产生的物质。

血清胃蛋白酶原、胃泌素则只能称为血清生物标志物。

一、胃蛋白酶原(Pepsinogen,PG)

胃蛋白酶原是一种具有消化功能的内切蛋白酶,是由375个氨基酸组成的单链多肽,分子量大小约为42kDa,属于天冬氨酸蛋白家族。

根据胃蛋白酶原生化性质和免疫原性将其分成2个亚群,分别由胃的不同部位胃体和胃窦腺体分泌:

①组分1-5称为胃蛋白酶原I(PGⅠ),主要由胃体腺的主细胞分泌;

②组分6-7称为胃蛋白酶原II(PGII),主要由胃窦腺的主细胞分泌。

胃蛋白酶原是胃蛋白酶的无活性前体,大部分进入胃腔转化为胃蛋白酶,发挥消化功能,仅1%的胃蛋白酶原被吸收进入血液。胃粘膜腺体病变或萎缩,会影响胃蛋白酶原分泌,检测血清胃蛋白酶原I和II水平可分别反映胃体和胃窦粘膜外分泌功能,而胃蛋白酶原I/II比值可反映胃粘膜功能。

二、胃泌素(Gastrin-17,G-17)

胃泌素是一种仅由胃窦部 G 细胞分泌的激素,能促进胃体壁细胞分泌胃酸。检测胃泌素可反映胃窦粘膜内分泌功能,提示胃窦黏膜萎缩或异常增殖状况,血清G‑17水平升高或许可筛选胃癌风险人群。

三、自身免疫性胃炎诊断

自身免疫性胃炎病变主要影响胃体部,因此,胃蛋白酶原I下降,胃蛋白酶原I/II比值下降。胃体壁细胞受损,胃酸分泌减少,促使胃泌素分泌增加,出现高胃泌素血症。

四、胃癌风险人群筛选

(一)胃癌风险人群筛查“ABC”法

2011年日本学者Kazumasa MIKI报道“ABC”法[2](血清胃蛋白酶原与幽门螺杆菌抗体联合法)用于筛选胃癌风险人群。

血清胃蛋白酶原(PG) 阳性(+)定义:血清PGⅠ ≤ 70 μg/L 且 PG I/II比值≤ 3;

血清幽门螺杆菌(HP) 阳性(+)定义:血清HP抗体滴度 ≥ 30 U/m。

将筛查人群分为 4 个组别:A 组[HP(-)PG(-)];B 组 [HP(+)PG(-)];

C 组[HP(+)PG(+)];D 组[HP(-)PG(+)]。

从 A 组到 D 组胃癌风险逐渐升高。

无需每年ABC法筛选,可以间隔5年左右筛选一次。根据胃癌风险分级,A级患者可不行内镜检查,B级患者至少每3年行1次内镜检查,C级患者至少每2年行1次内镜检查,D级患者应每年行1次内镜检查。

2020年日本学者Hiroshi Kishikawa 认为[3],在日本,99%胃癌与幽门螺杆菌相关,随着幽门螺杆菌感染率和胃癌发生率下降,未来“ABC”法的临床意义可能更为重要。

最近,韩国专家评价认为[4],血清生物标志物有助于预判胃萎缩,但用于胃癌的诊断价值有限。因此,血清生物学标志物应该视为胃癌筛选的一种补充手段,而不能替代定期的内镜检查。

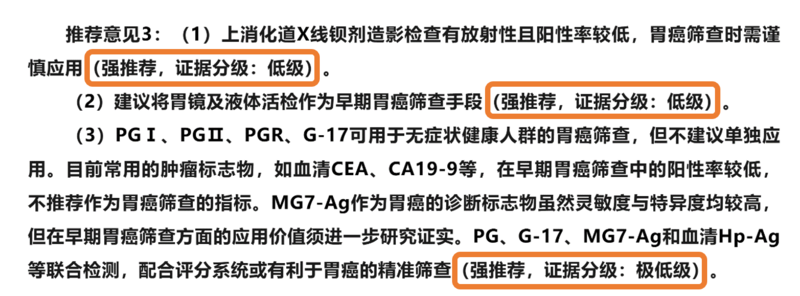

(二)胃癌筛选专家共识关于血清生物标志物推荐强度和证据级别[4]

“胃癌早诊早治中国专家共识(2023版)”由 “中华医学会肿瘤学分会早诊早治学组”撰写,有关血清生物标志物的推荐强度和证据级别(图4):

”胃蛋白酶原、胃泌素G-17、MG7‑Ag和血清幽门螺杆菌‑Ag等联合检测,配合评分系统或有利于胃癌的精准筛查(强推荐,证据分级:极低级)(图4)”

“本共识使用证据评价与推荐意见分级、制定和评价(GRADE)方法对证据质量和推荐意见进行分级。

证据级别分为4级:

高级,即非常确信真实的效应值接近效应估计。

中级,即对效应估计值有中等把握;真实值有可能接近估计值,但亦有可能差别很大。

低级,即对效应估计值的把握有限;真实值可能与估计值有较大差别。

极低级,即对效应估计值几乎无把握;真实值与估计值可能有极大差别。”

血清生物学标志物用于胃癌筛选是强推荐,证据级别为极低级。

图4血清生物标志物用于胃癌筛选推荐强度和证据级别

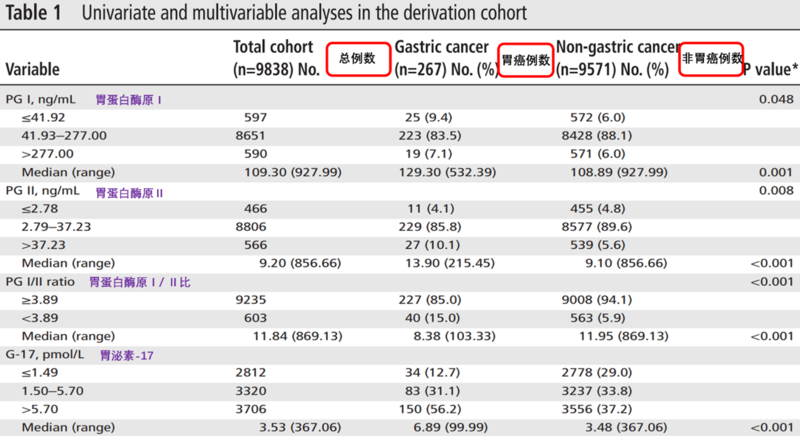

(三)包括血清生物标志物的胃癌筛选全国多中心研究

2018年中国胃肠道早癌防治联盟在“GUT”发表了“中国高危人群胃癌风险预测方案制定与验证:一项全国性多中心研究” [5]。

⑴相关血清生物标志物在胃癌与非胃癌病例的结果(图5)

图5胃癌与非胃癌血清生物标志物检测结果

⑵有关血清生物标志物检测结果讨论(摘译)(图6)

“筛选需进一步筛查的胃癌高危人群时,全面理解胃癌的风险因素非常重要。

在本研究中,多变量分析显示,年龄、性别、血清胃蛋白酶原I/II比率、血清胃泌素G-17浓度、抗幽门螺杆菌IgG状态、食用腌制食品以及食用油炸食品是GC的独立预测因素,结果与以往研究中明确的因素一致。

①大量证据表明,胃癌的发病率随着年龄增长而增加,尤其在40岁以后。

②与女性相比,男性罹患胃癌的风险更高,造成这种差异的原因包括环境或职业暴露以及生理差异。

③富含N-亚硝基化合物的腌制食品和油炸食品可能会增加胃癌的风险和发病率。

④此外,我们的数据还表明,血清生物标志物(即血清胃蛋白酶原I/II比率、血清胃泌素G-17浓度)对(非交界性)胃癌和(肠型)胃癌的预筛选有价值”。

图6有关血清生物标志物检测结果的分析

综上所述,血清生物标志物胃蛋白酶原、胃泌素G-17反映胃粘膜功能,是自身免疫性胃炎的重要指标;结合多种风险因素,血清胃蛋白酶原Ⅰ和胃蛋白酶原Ⅰ/Ⅱ比值下降以及胃泌素升高对于胃癌风险人群筛选有一定价值。

参考文献

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

本文是申振宇版权所有,未经授权请勿转载。本文仅供健康科普使用,不能做为诊断、治疗的依据,请谨慎参阅

评论